11年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2010年3月11日『協働』の中でこう書かれています。

〝最近、私は人の遺伝子は社会を形成するために様々なものが組み込まれている気がしています。それは、現在、人間が持っている特性を見ても、集団を形成することに適しています。そして、その集団は、競うためにあるのではなく、共生し、協力するために必要だったはずです。(中略)

もう一度、それぞれの役割の中で、協力したり、協働していく社会をつくらないといけない気がします。(中略)

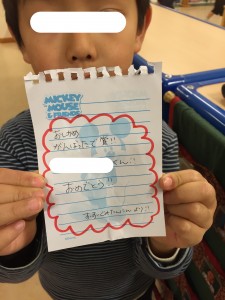

フィンランドでは、子供と親が、子供と教師が、そして子供たち同士が対話し、「ともに学び合う」ことをとても大切にしているそうです。〟

〝協働〟。そして〝ともに学び合う〟という感覚に、新宿せいが保育園の職員の心は常に満ちているのだなぁということを改めて感じた出来事があったので、報告させていただきます。

おもむろに動画を撮り始める塾頭山下先生です。やたらと褒めてくれているなぁとは思ったのですが(笑)次の瞬間、

「よし!にこにこさんから下克上始めよう!!!」

力強い言葉が放たれました!(笑)

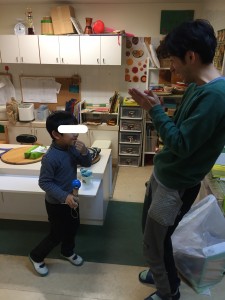

にこにこでは、給食後、椅子を自分たちで片付けます。その方がその後の掃除もしやすく、子ども達も何だか楽しいようで、器用に運ぶのです。

以前、『給食の楽しみ その中から育まれていくもの』というタイトルで報告を書きましたが、この椅子を片付けることも子ども達の給食後の楽しみの一つになっています。

椅子の数は4個まで。それ以上積むと崩れてしまいます。

子ども達は「いーち、にー、…。」と自分たちで数えながら、また、数えられない子は、気の利く友だちが横から数えてくれたりして、うまいこと4つ重ねて置いていきます。

その成果を塾頭は褒めていてくれたのですね。そして、わいらんすい(3・4・5歳児クラスの総称 以下わらす)の先生のところへ行ってこんなやりとりをしていました。

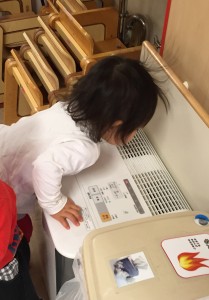

そうなのです!この椅子を片付けるという取り組み。わらすでは、職員がやっていたことだったのです!

僕らにこにこ組の職員も、にこにこのみんなに〝椅子を片付けてもらおう〟と提案しつつも、〝わらすになったらやらないことだしなぁ〜〟と思いながらやっていたことだったので、何だか衝撃でした(笑)考えてみれば、大人がやらずとも、子ども達で出来ることですね。

考え方によっては流れるように過ぎていく毎日の中で、ふと足を止めてみる。塾頭が気付いた発見が、わらすの子ども達にとっても、職員にとっても小さくて大きな変革へと繋がった瞬間を目の当たりにした思いがしました。

そして、この姿こそ、〝協働〟の本質であり、〝ともに学び合う〟こと、そのものの姿であるように思います。

年齢や、立場など関係なく、いいと思ったものをすかさず取り入れていく。それが生活を豊かにし、環境を豊かにしていく秘訣のようにも感じられます。

にこにこ組(2歳児クラス)から始まったことが、わいらんすい(3・4・5歳児クラス)へと伝わりました。このことを塾頭は下克上と表現されたわけです(笑)

そして、その日から早速〝椅子を片付ける〟ことがわらすにも導入されていきます。

この度の報告、もう少しだけ続きがあります。

次回、完結編です。

(報告者 加藤恭平)