2月10日(火)報告 オンライン開催

【すくわくプロジェクト】

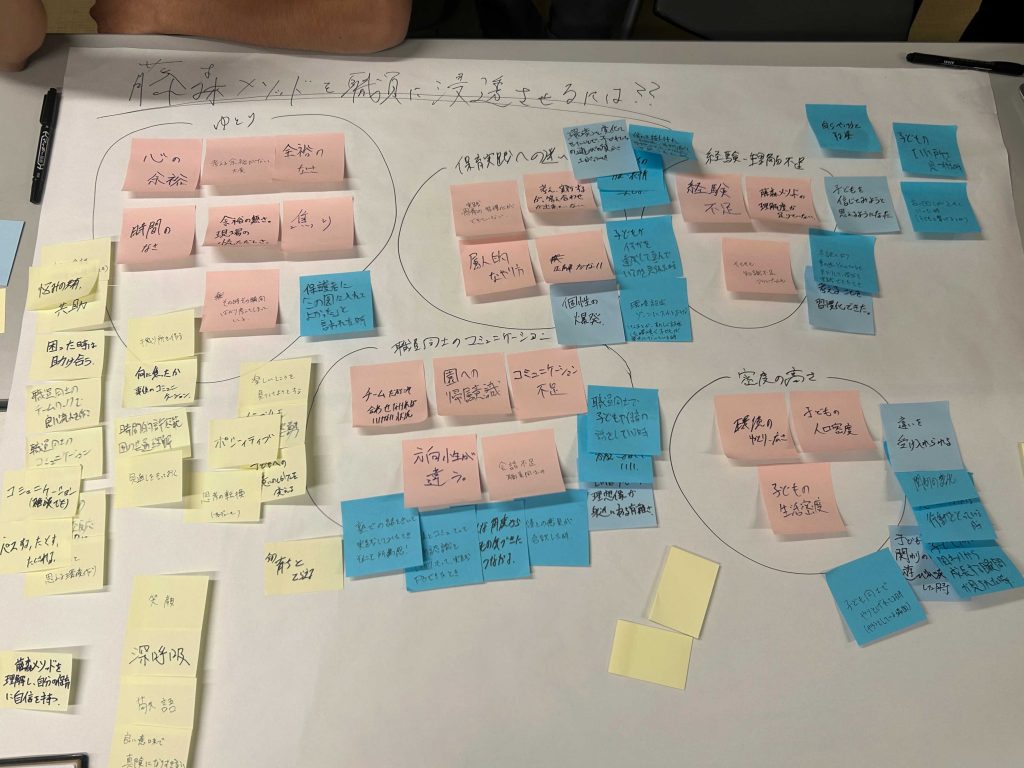

先日、森口先生とともに他園で「すくわくプロジェクト」第3回目のワークショップを実施してきました。

今回は“復習”がテーマです。

これまで行ってきた科学遊びを再び体験できる環境を整え、子どもたちが自分でやりたい活動を選択できる時間をつくりました。

すると、子どもたちは迷うことなく、自分のやりたい実験へ向かい、

繰り返し試したり、友だちと話し合ったりしながら、じっくりと遊び込む姿が見られました。

大人が「やってみよう」と促さなくても、

環境があれば、子どもは自ら学び始める。

そのことを改めて実感する時間となりました。

すくわくプロジェクトの目的は、科学遊びそのものではありません。

科学遊びを通して、

・好奇心

・探究心

・粘り強さ

・自己決定力

・協働性

といった、将来にわたって大切になる「非認知能力」を育むことにあります。

知識を与えるのではなく、

「学び続ける力」の土台を育てること。

そのために大切なのが、子どもが主体的に動き出せる環境づくりです。

【成長展という行事】

来週土曜日には、新宿せいが子ども園で最も大切な行事のひとつである「成長展」が開催されます。

この行事は約40年前、藤森平司園長の「子どもの成長こそが作品ではないか」

という思いから始まりました。

成長展は、いわゆる作品展ではありません。

絵や制作物を単純に並べるのではなく、

5領域に応じた課題となる作品を1年間を通して、子どもたちが製作します。

そして、5領域に応じた作品は名前を伏せて、保護者の方に、

お子さんの作品を当ててもらう、少し遊びを交えた作品展です。

保護者の皆さまが、

「こんなに成長していたんだ」と感じられる時間になればと願っています。

【国語的・算数的な力も、遊びの中に】

文部科学省の「今後の幼児教育の教育過程、指導、評価等のあり方に関する有識者検討会 最終報告」を藤森先生から重要な部分を解説していただきました。

その中に、乳幼児期から育むべき力として、言葉や数量の基盤が示されています。

それは、早く文字を読めるようにすることや、計算を覚えることではありません。

大切なのは、

・言葉で伝え合うこと

・経験を言語化すること

・比べたり、分類したりすること

・数量や形に気づくこと

これらはすべて、日々の生活や遊びの中にあります。

絵本から発展する劇遊び。

配膳時の「いっぱい」「ちょっと」というやり取り。

ブロック遊びの中で形を組み合わせる経験。

こうした全ての経験は「子ども集団」「環境」があるからこそ成り立つ学びです。

藤森先生がずっと言われていることが、ようやく追いついてきました。

すくわくプロジェクトも、成長展も、日々の保育も、目指している方向は同じです。

子どもが主体となり、環境の中で遊び、

その過程で人格形成の基礎を育てていくこと。

私たちの仕事は自己が満足するのではなく、あくまで子どものためだと私は思います。

目の前の子どもたちの「今」と「未来」を見据えた保育、教育を実践していくことが大切ですね(報告者 山下)