こんにちは。塾生の小林です。

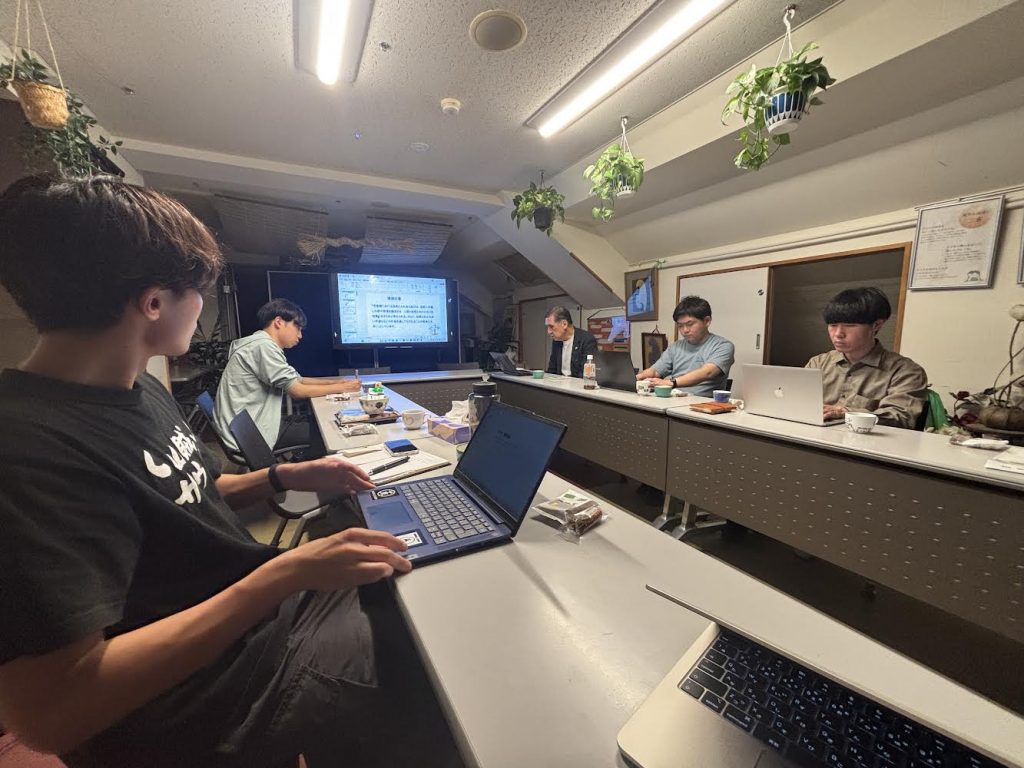

今回は5月14日に行われた塾の内容について紹介させていただきます。当日は新宿せいがの4階にて行われました。

この日は藤森先生より「学びの園庭」というテーマでレクチャーいただきました。全部を紹介することは難しいですが、特に印象に残ったところを紹介いたします。

今回お教えいただいたことで最も大切なことは、園庭は運動をするためだけの場所ではないという認識をもつことなのではないかと思いました。幼稚園の園庭や小学校の校庭のというと、だだっ広い運動場のイメージを思い浮かべると思います。これは戦前からの名残であり、軍事教練をするための環境として考えられていたからだそうです。

ですが、現在の保育において園庭は子どもたちが運動をする場であるだけでなく、それ以上の役割も担っています。園庭での遊びは、運動能力の向上はもとより、自然の科学的理解の基礎を与え、また、協調性や創造性、判断力その他の人格形成や社会生活の訓練等、極めて重要な役割があるのです。

先生は以下の内容のことをおっしゃられていました。

子どもの頃から自然に触れ、自然と遊び、自然を使うことによって養われる感性や想像力が、人や自然に対する「思いやり」や「やさしさ」を持つことにつながり、人と、木や森との関わりを主体的に考えられる豊かな心が育っていきます。

こうした経験を通して、知恵と技術を培うことが、自然と人が共存して生きる「持続可能な社会」を生み出す力となっていくのです。環境教育は公害や環境災害の恐怖を子どもたちに植え付けることではなく、手足や鼻、口、目、五感のすべてを使って楽しく遊びながら自然に親しませ、自然を愛する心を育てることなのです。

子どもというものは、好奇心が強く、探究心が強く、いろいろなことを知りたがり、やりたがります。それを満足させるものが屋外には多くあります。そして、屋外でこそ、子どもたちは物事をじかに体験することができるのです。

その体験は、自然の中に多くあります。水が流れるところ、草むら、木々の間には子どもたちが遊んだり、発見できる可能性が無限にあります。かつての園庭というと、大きな空間と、周りに遊具がいくつか備え付けてあるだけのところが多く見られました。この刷り込まれた園庭から、植に工夫を凝らして子どもたちがさまざまな遊びをしたり、隠れたりできる新しい愉快な空間を作り出すことが必要です。

もちろん一部は広い空間で走り回ったり、ボール遊びをするために残しておくことは必要かもしれませんが、どこかーか所でも、木々の中で子どもが過ごすことができる場所を用意します。たとえば、フェンス沿いでまだ植物のない所に低木の生け垣を植えたり、子どもが隠れるような小さな茂みを作ったりするのです。

このように園庭遊びにおいては、運動する場という以外に自然と触れ合うことができる場所という役割も大きいということを改めて学ばせていただきました。

また環境白書には下記のような文が書かれています。

児童期における自然とふれあう遊びは、自然への親しみ感や愛情を醸成させ、人間と自然とのかかわりを知覚させるものと考えられる。さらに、自然とのふれあいが遊びという行為を通じてなされることの意味も大きい。遊びの特徴は、自発的な行為・活動であること、行為そのものが目的であること、不確定で自由な行為であること、遊ぶ主体が可能態(心理的に開放された状態)にあること等が挙げられる。遊びを通して、自発的に、楽しく自然とふれあうからこそ、自然への思いが醸成される。そして、遊びが不確定な行為であるからこそ、子どもは自然とのかかわりにおいて様々な場面に対峙し、創意を持って自然に対処し、知識を獲得するのである。(令和6年版環境白書より)

子どもたちにとって大切なのは自然との関わりが「遊び」の中に組み込まれていることだと、上記を読んで感じました。自然とふれあう体験が、特別な時間や学習の一環として切り離されるのではなく、日常の遊びの中に溶け込んでいることが、子どもたちの豊かな感性や創造力を育んでいくのだと思いました。

草の感触、水の流れ、木漏れ日、虫の動き……そうした自然のひとつひとつが、子どもたちの好奇心をくすぐり、心を動かします。そしてその遊びが「やってみたい」「見てみたい」という気持ちから始まるものであればこそ、学びはより深く、生き生きとしたものになるのではないでしょうか。

園庭は、子どもたちが自由に走り回る「広場」であると同時に、自然と出会い、対話し、深く学ぶことができる「学びの森」でもあります。むしろそういった自然環境の面の方がより重要視されているものと思います。

これからの園庭づくりには、整備された空間だけではなく、子どもたちが「探して」「感じて」「想像できる」ような自然の要素を取り入れ、子どもの心と体を豊かに育てる場として再構築していく視点が求められています。

今回の塾を通じて、「遊び」と「自然」が織りなす保育の可能性に、あらためて気づかされる時間となりました。

それではまたお会いできればと思います!ありがとうございました!(塾生 小林)