9月18日の塾報告をさせていただきます。

お世話になっております。

森口達也です。

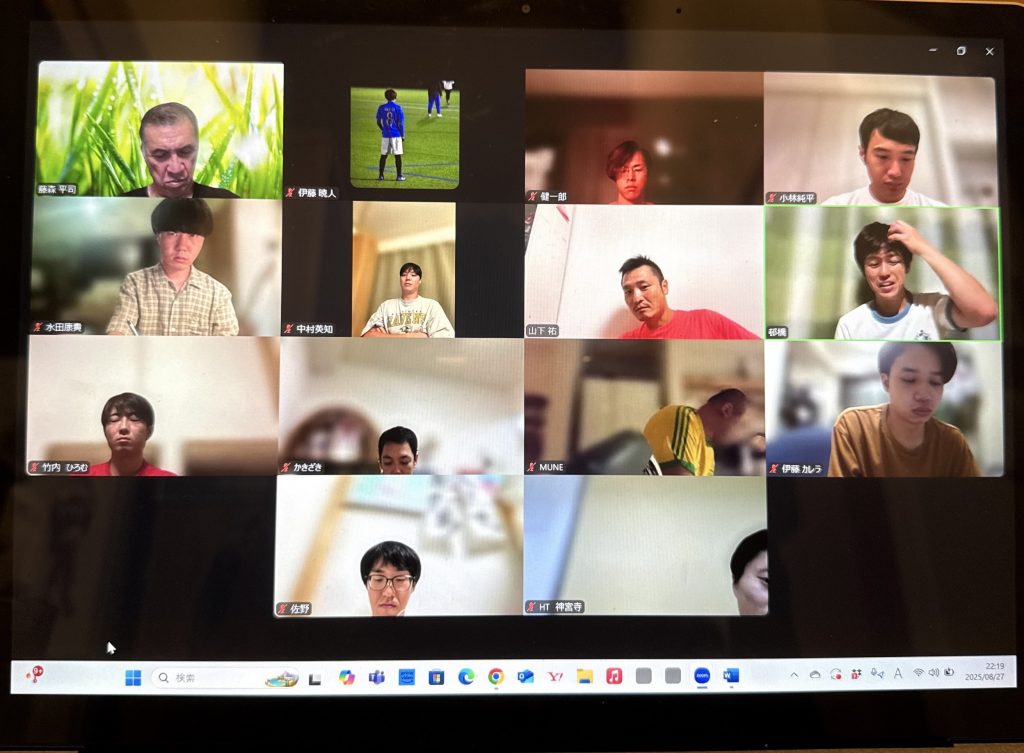

この日はzoomでの塾となりました。

まずは藤森先生から、案外忘れてしまいそうだけど、忘れてはいけないことについてのお話がありました。

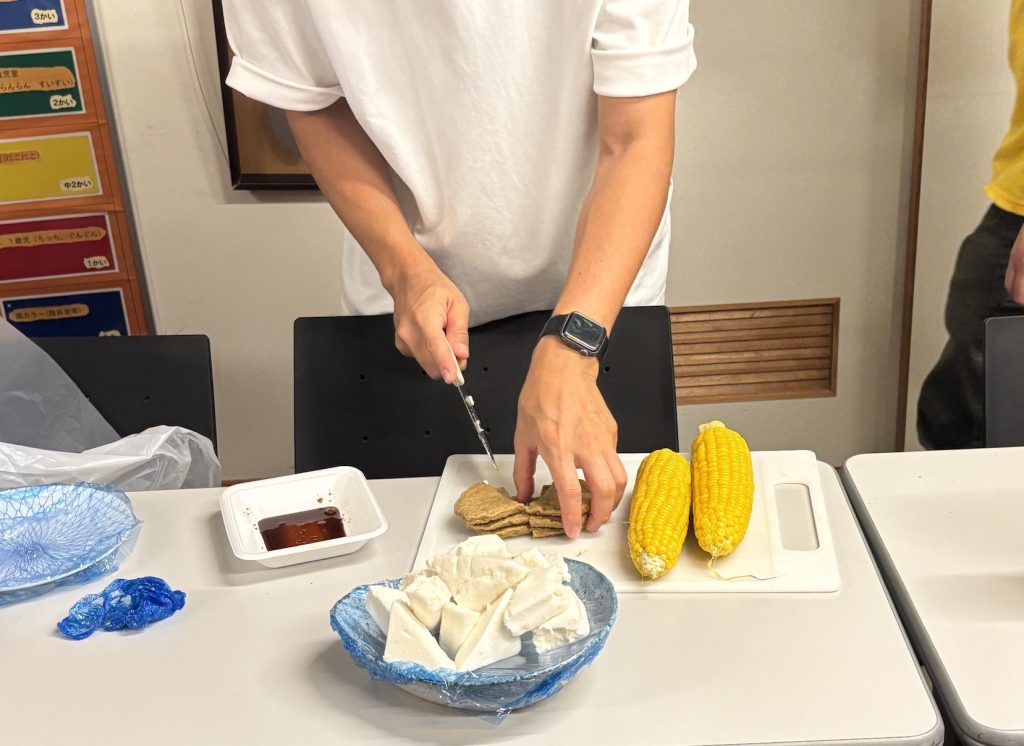

内容としましては、乳児クラスの配膳の際に、なるべく職員は床に座って横から配膳するように意識してほしいということがありました。

また、手拭きも1歳児は4人の手拭きの中から自分のものを見つける。2歳児は全員の手拭きの中から自分のものを見つけるというように、発達が進んでいくにつれ、抽象的な発達も進んでいくので、そのように手拭きを選べるように環境設定をしていくということもありました。

以前からこれは大切にしてきたことですが、年数が経っていくことで、そういうことは丁寧に言っていかないとだんだんと伝承されなくなってしまうので、気をつけたいところだよねという話がありました。

確かに、日々、保育に追われていると、ついついこういった「伝える」ということを「後でいいか」「まあいいか」と後回しにしてしまいがちです。

そういった後回しが多くなると、少しずつ変化が生じ、日を追うごとにその変化が大きなってしまう。そのようなことは保育という生活の中でいくつもありそうですね。

プラレールや、積み木の電車も、最初は些細な曲がりではありますが、時間が経つにつれてその曲がりはどんどん大きくなり、やがて元の直線とは違う方向に行ってしまうということがありますね(一周回って戻ってくるということはなしで笑)。

そうならないために早めに起動を修正していくということは保育の中で重要ですね。

また、藤森先生から「本多くんのプールの片付けの指示は的確だね」という言葉がありました。

先日、プールの片付けを行ったのですが、このプールというのがかなり大物で、かつ重量もあり、かつ園内が狭いということもあり、工程をちゃんと踏んでいかないとスムーズにプールの収納ができないのが、当園のプール事情なのです。

ですが、このプール収納に関する工程の指示が本多先生は本当に的確なのです。そして、嫌味がない。これこそ、まさに持って生まれた得意分野なんだと思います。本人は難しいことをやっているという感覚はないと思うのですが、なかなか真似することのできないディレクションなのです。

そう思うと、本当に人には生まれもった得意なことは必ずあるのではないかと思います。そういった自分に向いているもの、楽しいと思えるものを見つけて、とことん楽しんでいく、得意を伸ばしていくのが教育そのものだと思います。

よく藤森先生も言いますが、苦手な部分を伸ばそうとしてところで、得意な人には敵いません。この話は相手と比べるということではなく、だったら、得意なことに時間を割いていった方が、結果として、苦手なこともそれ何り向上するようになるということだと思います。

誰かと比べるのではなく、自分の得意なこと、楽しいと感じることを見つけるとが幸せな人生の一つなのかもしれませんね。

報告者 森口達也