こんにちは。塾生の小林でございます。

暑い日が続いていますが、朝夕の風に少しずつ夏の終わりの気配も感じられるようになってきました。季節の移ろいを感じる今日この頃、8月21日に行った塾の活動についてご報告いたします。

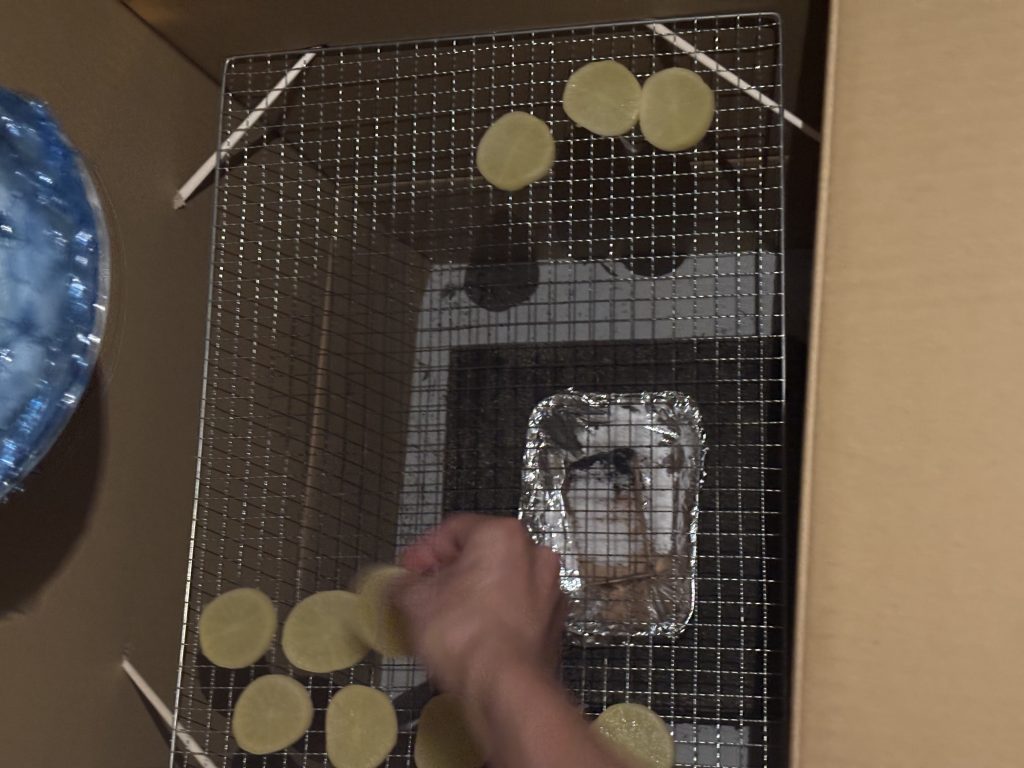

今回は「燻製づくり」に挑戦しました。

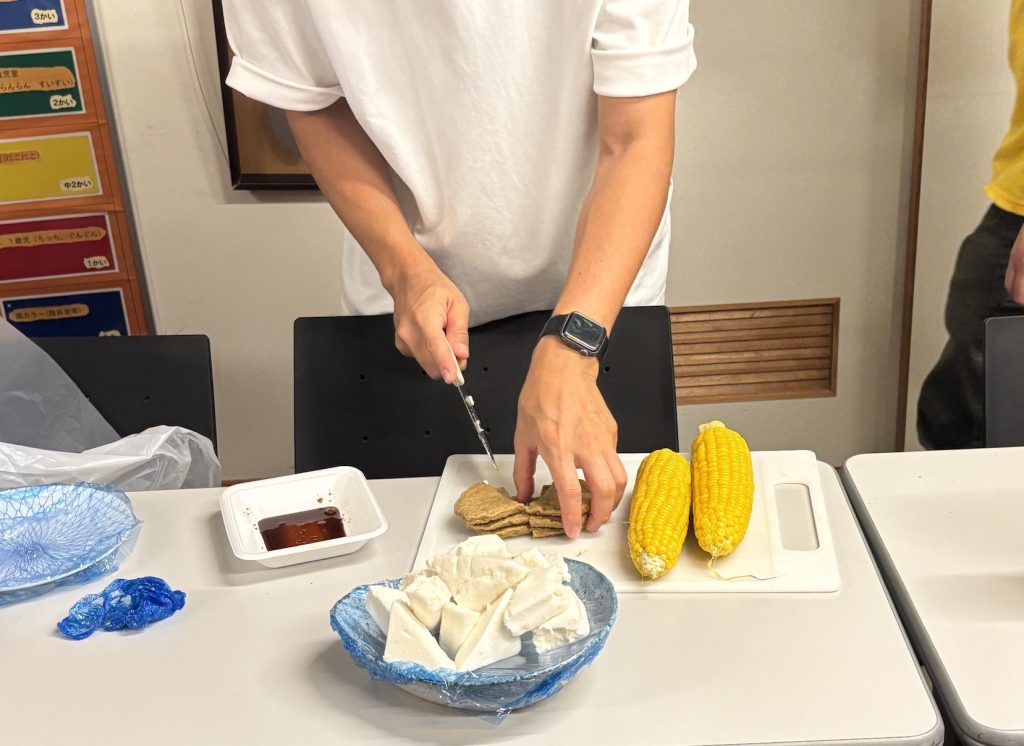

用意した食材は、ベーコンやチーズ、ソーセージといった定番のものから、枝豆やお刺身、さらにはお菓子のコアラのマーチまで、バリエーション豊かに取りそろえました。燻製中は立ちのぼる煙の香りがなんとも心地よく、鼻をくすぐる香ばしさに自然と笑みがこぼれました。

作業の合間には、煙に包まれながら「これはどんな味になるかな?」「これ、意外と合うかも!」といった声が飛び交い、楽しい雰囲気で活動が進みました。実食してみるとチーズはやはり安定のおいしさで、「やっぱりチーズは間違いない!」という声が多く聞かれました。少し煙の香りがついたうずらの卵もおいしかったです。また、意外にもコアラのマーチも「これはこれでアリ!」と好評で、ちょっとした発見にもつながりました。

こうした一見すると保育とは関係のなさそうな活動も、実はとても大切な学びの場になると改めて感じました。

それぞれが自然に役割を引き受け、声をかけ合いながら進めるうちに、作業の流れが整い、居心地のよいチームの空気ができあがっていきました。お互いの声かけだけでなく、うなずき・目配せなどのアイコンタクトによって、言葉以上のやりとりが生まれたことが印象的でした。こうしたやりとりはまさにチーム保育の基礎そのものであり、役割を明確にしながらも、お互いを気にかけて柔軟に補い合う姿勢は、日々の保育においても欠かせないものだと感じました。

みんなで一緒に作業を進める中で自然と生まれる会話や協力関係、ちょっとした工夫や気づき――そうしたひとつひとつが、私たちのチームとしての絆を深めてくれます。そして、日常ではなかなか得られない体験を通して、五感や発想が刺激され、保育という仕事に新たな視点やアイデアをもたらしてくれるのだとあらためて実感しました。

子どもに多様な経験を届けるためには、まず大人である私たち自身が多様な経験をしておくことが大切です。こうした体験は、いずれ言葉や関わりの端々にじわじわとにじみ出て、子どもたちにも伝わっていきます。

保育とは、保育者自身の人間性がにじみ出る仕事です。だからこそ、人としての感性や視野を広げていくこと――それが最終的には「質の高い保育」へとつながっていくのだと思います。

これからも「保育と直接関係なさそうだけど、面白そうなこと」にもどんどん挑戦していきたいです。みんなで一緒に笑って、ちょっと真剣に向き合って、ときには新しいことに驚いて――そんな時間を重ねていけたらと思います。

以上、8月21日の塾の活動報告でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!(報告小林)