おはようございます。こんにちは。こんばんは。塾生の廣田です。5月29日の塾報告をさせていただきます。

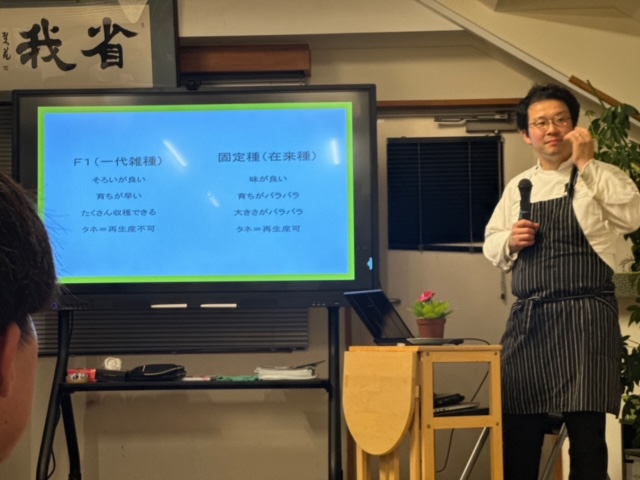

この日はまず、今年度初の塾セミナーの日でした。塾生の小林先生による「子ども主体」をテーマにした発表が行われました。

塾セミナー開始直前の様子

塾セミナー開始直前の様子

小林氏の発表した内容で印象に強く残った内容を少し共有したいと思います。

“子ども主体の保育を行うための基盤として、藤森先生の提唱する「見守る保育の三省」があると話します。真心をもって、子どもの存在を丸ごと信じ、行動や活動を見守る、この意識がまず、子ども主体の保育を生むのではないか。つまり藤森メソッドは、子ども主体を実現するための保育なのだと。”

この三省に詰まっているという見方が私自身大変勉強になりました。日々の保育で子ども主体の意識を忘れぬために、振り返るために、三省を思い出すようにしたいと思います。

他の塾生も駆けつけて、小林先生にエールを送っていました

他の塾生も駆けつけて、小林先生にエールを送っていました

それでは、ここから塾の報告をさせていただきます。この日はオンライン(ZOOM)で行われました。

初めに、児童福祉施設における、マニュアルの話になりました。

マニュアルといっても、国、市区町村などから定められているものではなく、園独自で設けているマニュアルはどんなものがあるかという話でした。

実際にこの日の塾の少し前に、散歩に行く際の注意点、歩き方などの研修がありました。そこでは、1番の先生が先頭を歩き、ペースを調節しながら歩いていく。2番は1番の直ぐそばにつき、いつでもフォローができる状態にしておく。3番以降で、横断歩道での誘導や安全確認を行う。などの話がありました。

これもマニュアルの一つですよね。このマニュアル化をした経緯として、なにより「安全面の確保」があるのではないでしょうか。

多くの商品を買った際についてくるマニュアルですが、マニュアルというのは、使い方を守ってもらい、事故を未然に防ぐものだと思います。

園でのマニュアルも同じですよね。藤森先生も言うように、以前に危険なことがあったから、危険そうな箇所があるから、マニュアルを作るのです。危険を繰り返さないように。

では、すべてマニュアル通りに動くべきなのかといったら、そうではないでしょう。状況に応じて行動を変えたりする、応用力も大切だと思います。

そのために、チームでの協力は必要不可欠ですね。思考の共有のためにも、こまめに声を掛けあうことを私自身大切にしています。

「言わなくてもわかる関係などない。常に伝えろ。」サッカー日本代表の本田圭佑選手の言葉ですね。

話は藤森先生が教員時代に大切にしていたことの話へ。ある時、日記のコメントをなぜ書いてくれないんだと、保護者から言われたそうです。

その日記のコメントというのは、業務として書いているわけです。つまり、昼の休憩時などに書いたとしても全生徒分書ききれるわけありませんから、授業中に書いたりすることもあるでしょう。では、その書いている間は、子どもから目を離していることになります。藤森先生は、“子どもから目を離して親の要望に応え、日記を書く”ことよりも“目の前の子どもをしっかり見る”ことを選んだそうです。

教員時代の先生からも、今の見守る保育の大本の部分が見えるような気がします。日々保育をしていて、子どもたちを見ながら連絡帳の記載をする時がありますが、先生の話を聞いて、子どもを見る時間を大切にしたいと考えが改まりました。

そして、連絡帳で子どもの様子を伝えるだけでなく、保護者の方とお会いした時に、様子や育ちを直接お伝えすること、顔を合わせて話すことに重きを置きたいと思った次第です。

他にも議題は上がり、現在は廃盤となっている『こくごのはじまり』『さんすうのはじまり』のリメイクverを出そうという話に。

廃盤になってしまっているため、手元にないという先生も多いのではないでしょうか。

小学校で学ぶ算数や国語の教科書に沿って、乳幼児保育での実践に落とし込んだ内容が書かれています。今年はテーマが「数」ということもあり、新宿せいがでの夕涼み会も『さんすうのはじまり』を参考にして、内容が考えられています。

ここで“ちょこっと豆知識”の時間です。『さんすうのはじまり』がカラーなのに対して、『こくごのはじまり』がモノクロなのは、「表情」がわかりやすくするためだそうです。

藤森先生が出してきた本には、細部にわたって、こだわりが詰められています。

最後に、”学びがあるだけでなく、実際に行動に移してもらうための研修方法”はどういったものかという議題になりました。

そこで、現在茨城県の園で園長を務めている小松崎先生から「主体性をもって聞いてもらうためには、アクティビティがあったほうが良い。そこで参加者の抱いている課題や目的を引き出して、そこにフォーカスして話すことができたらよいのではないか。」

続けて「“正解なんてない”という言葉は、時には困ることもあると思う。だから“最適解はある”と伝えるようにしている。この子の発達、性格、状況、このおもちゃなら、こういう考えが出てくるよね、と話すようにしている。」という話がありました。

私自身、研修や先輩保育者との話の際に出てくる「正解はない」という言葉に悩んだことがあります。

人というのは、具体的なことに対しては行動に移しやすいですが、抽象的なことになると、行動しなくなる傾向にあります。なので「正解はないが最適解はある」という伝え方は、聞いている人に具体的な行動を伝えることができ、アクションを起こしやすくなる気がします。

「正解はない」と言いつつも、理論や発達過程にあてはめすぎて、考えが窮屈になってしまうことは避けたいと日々保育をしていて感じます。

藤森先生からのご提案では、実際の保育室を想定して、あなたならどう家具を配置して環境を作る?というアクティビティを教えていただきました。

子どもの動きを想定して、導線や遊びに夢中になれる環境を考える、良いきっかけになると思いますので、ぜひともやってみたいと思います。

今回の塾も多岐にわたって学びがあり、考える機会をいただきました。また次回の塾報告もお楽しみに。

ここまでご精読ありがとうございました!それでは失礼します。

報告者:廣田