10月30日木曜日の塾報告となります。

遅れてしまいました…。すみません…。

かつて塾生にいた小松崎氏はこう言っていました。

「明日やろうはバカやろう」だと。

明日やろうしかしてこなかった私にとってはなかなか心に響くフレーズでした。そしてこのブログを書くことを日々の忙しさを言い訳にここまで先延ばしにしてきた自分を恥じております。

ダメですね明日やろうは…いつやるんだという話になってきますから。しかしながら常々この意識をもち始めてからというもの、締め切りギリギリマスターだった私がなるべく早めに終わらせるということが仕事やプライベートで最近できています。(自己評価ですが)人間変われるものだと自分自身を通して感じています。冒頭から完全に話が逸れましたすみません。

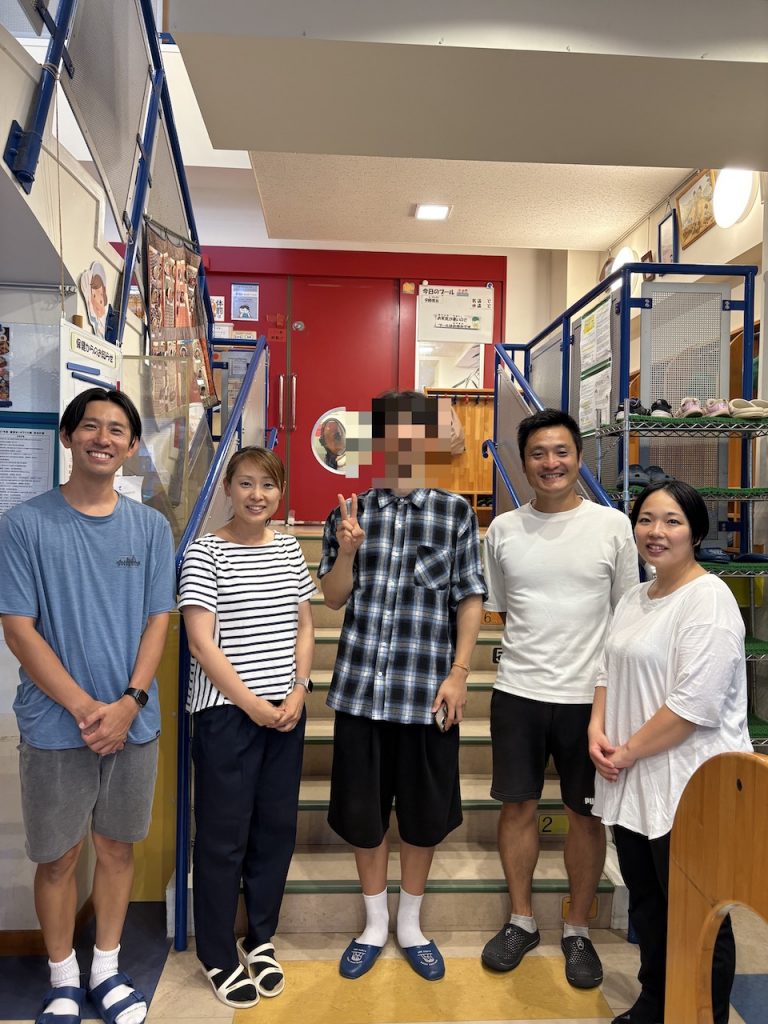

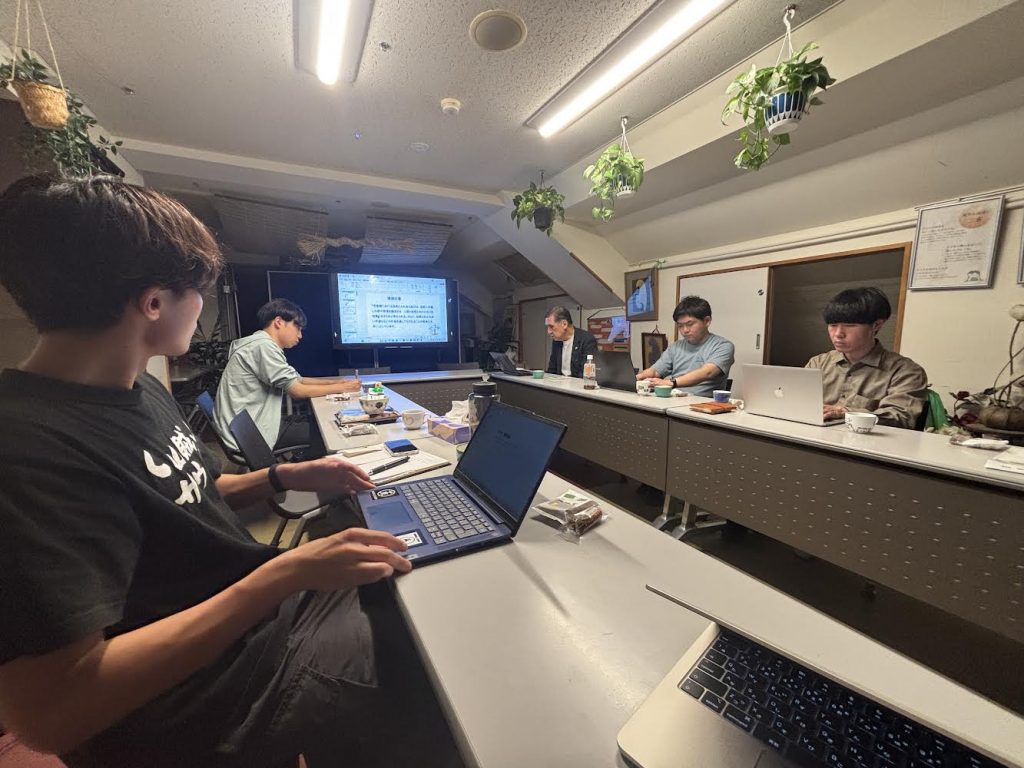

今回の塾は現地の塾でした。

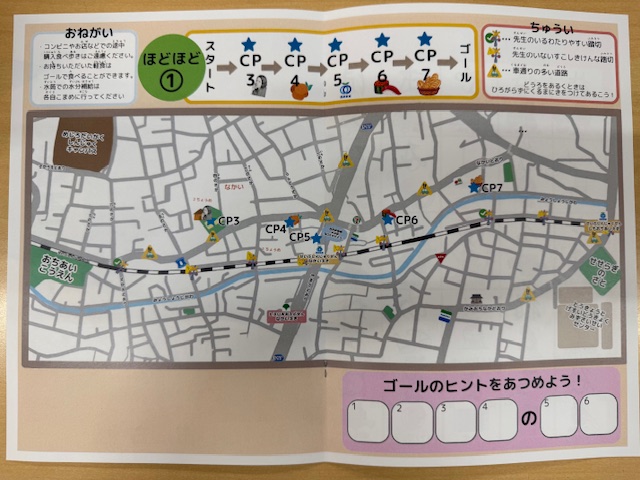

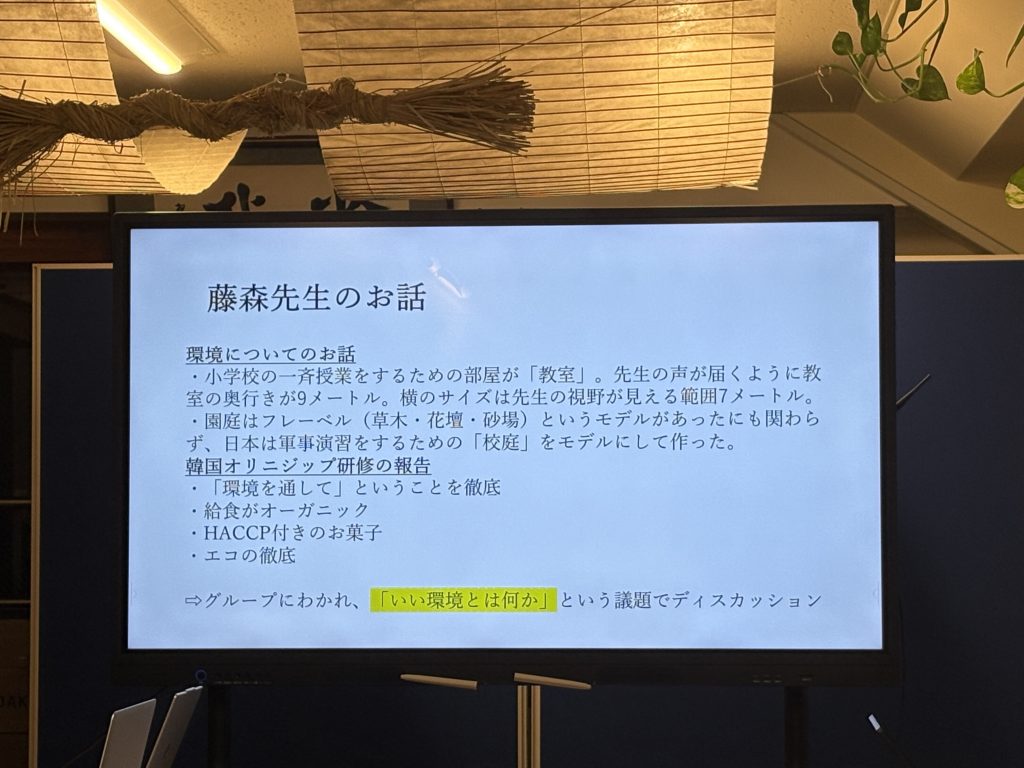

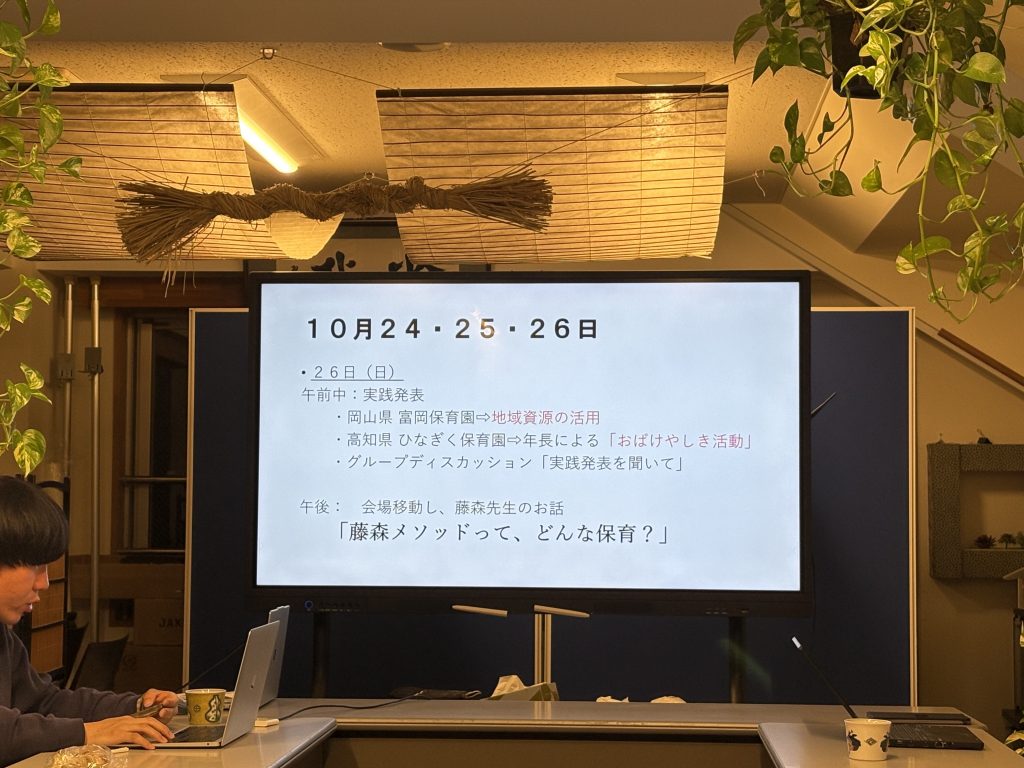

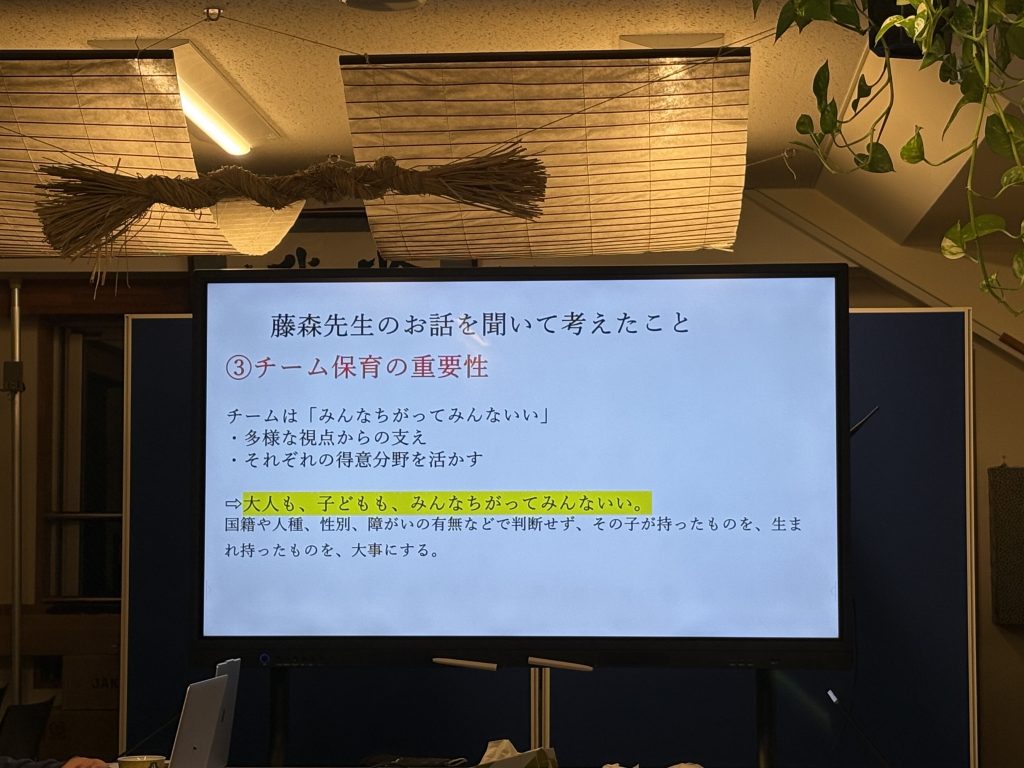

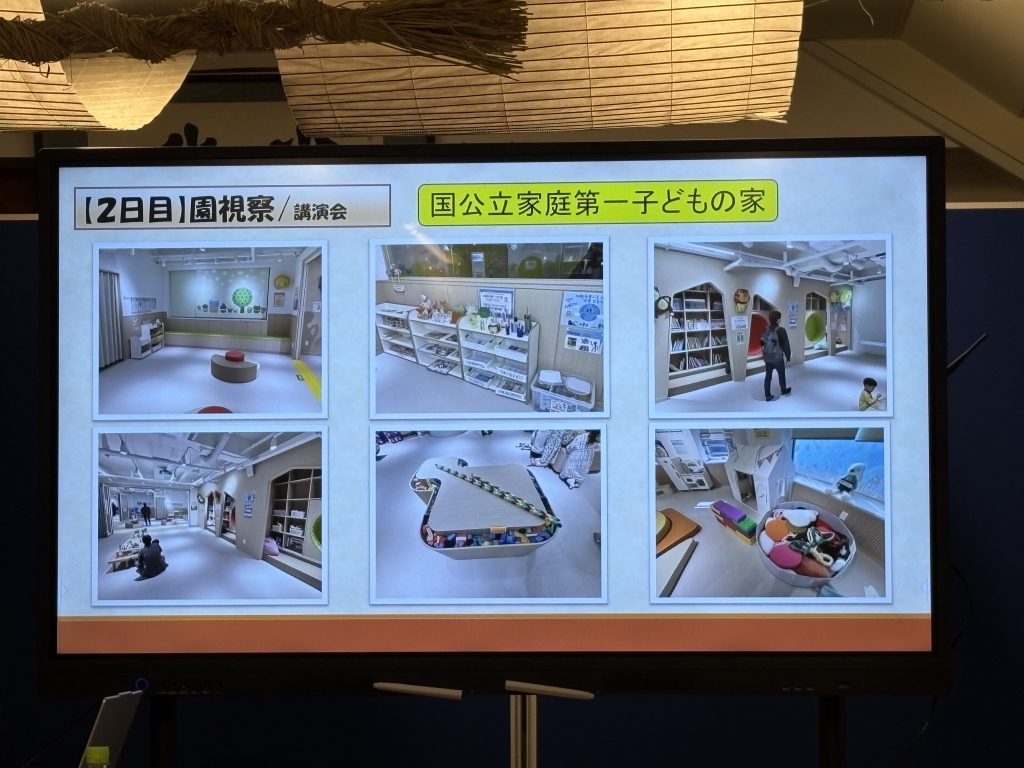

始めに塾生に水田氏が藤森先生と行った出張の報告をしてくださいました。

今回は写真多めでいかせていただきます。

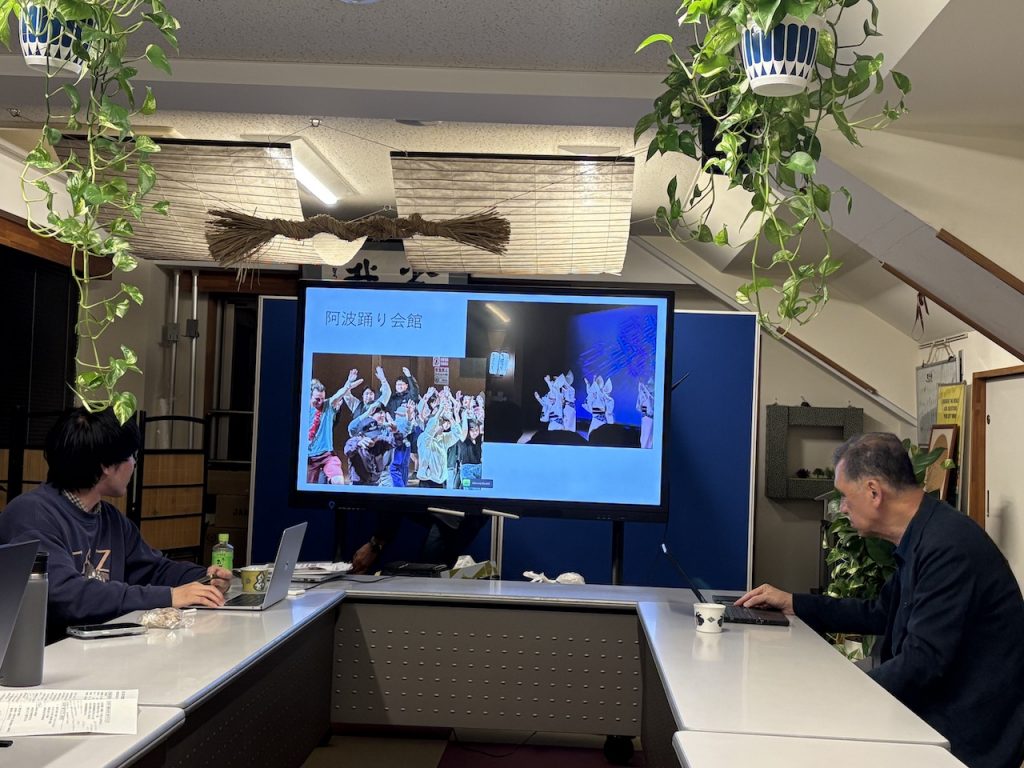

観光もさせていただいたようでこちらも楽しい気持ちになりました!

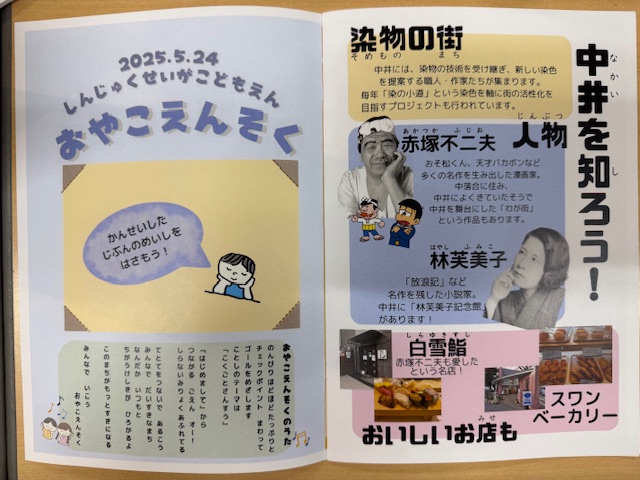

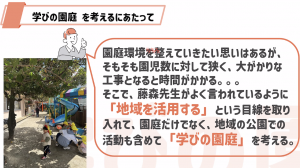

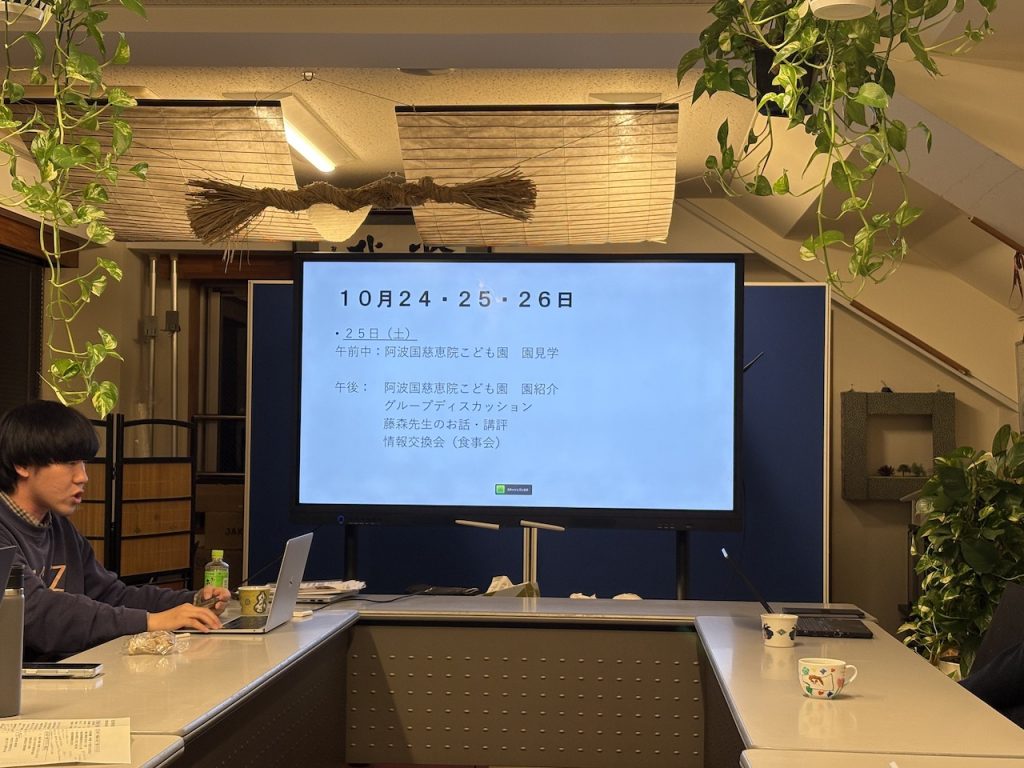

ここからが研修となります。

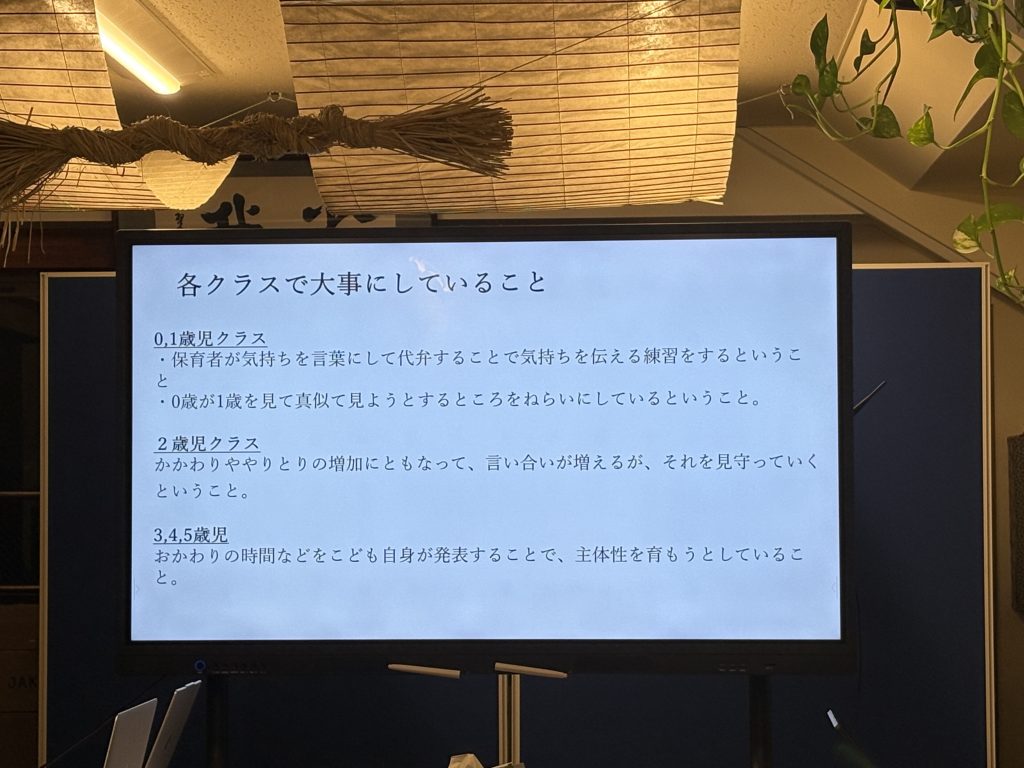

主体的に育っていけるような子ども像であると勝手に想像していました。

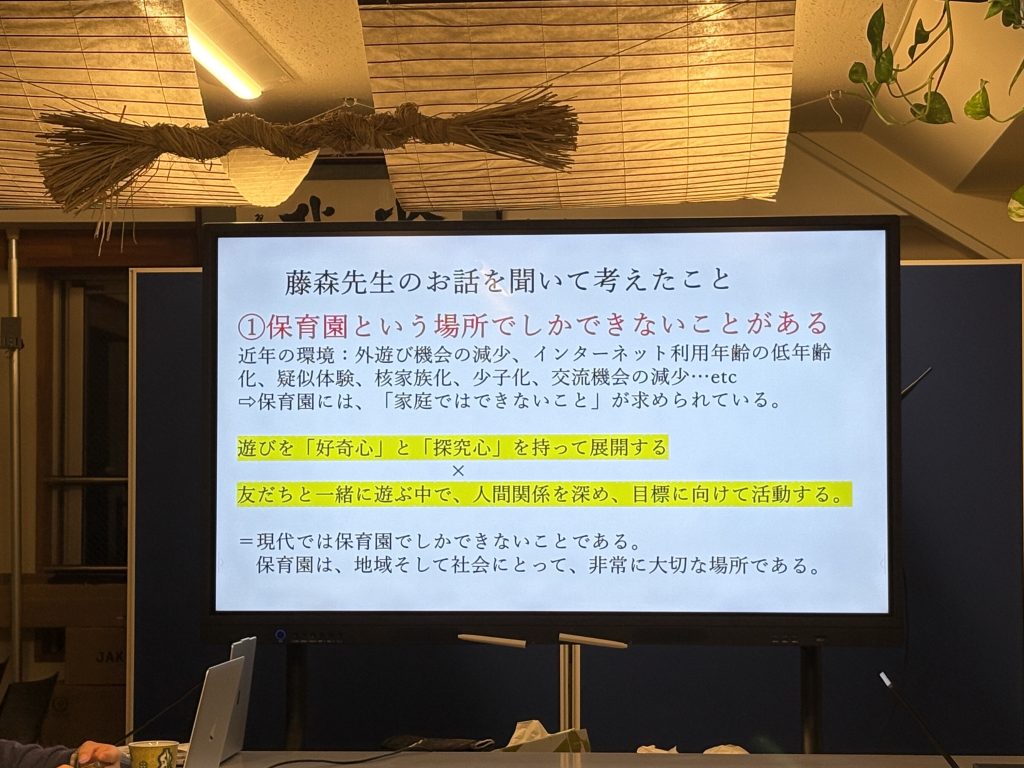

これらが水田氏がまとめてくれた内容になります。

ここまでしっかりと我々のためにと言いますか、わかりやすく出張報告をまとめてくださるととても有意義な時間になりますね。私はまとめるのが苦手なので尊敬します。

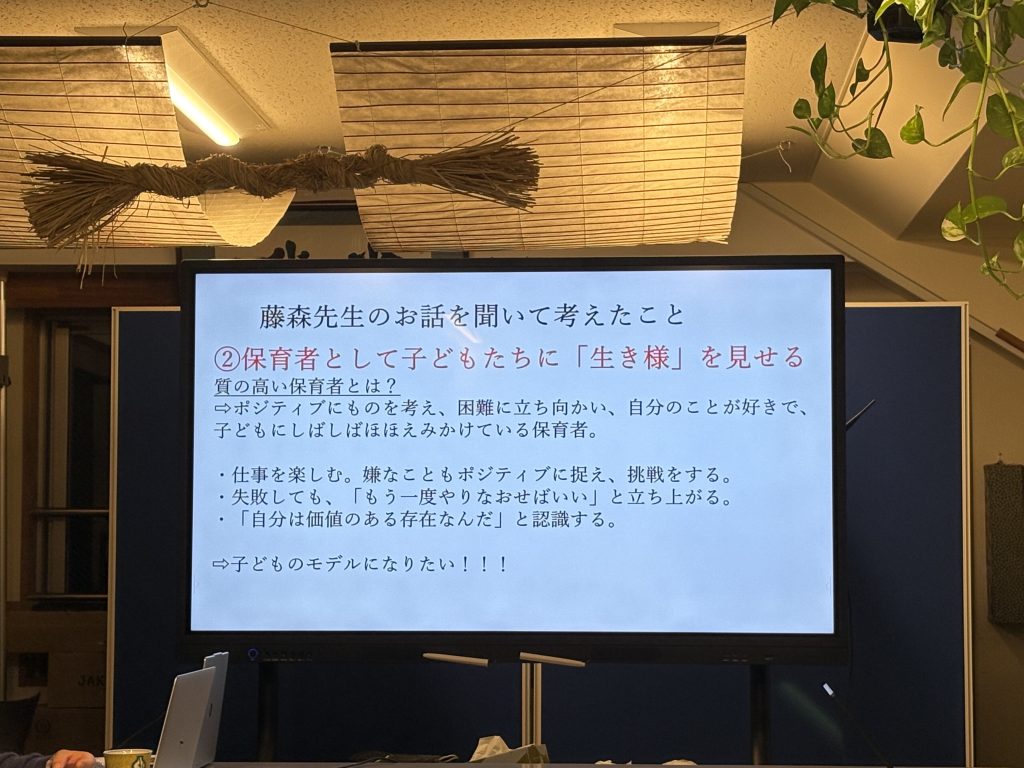

個人的に気になったと言いますか、意識したいなと思ったのが、

『保育者として子どもたちに「生き様」を見せる』

というところです。

様々なことをポジティブに考え行動することは常々意識したいと考えています。最近は「失敗してもいいじゃないか」というようなことを考えて行動し、まずやってみる精神で動いています。そもそも失敗なんてないんじゃないかというような考えにも至っています。この気持ちは他の職員にも派生していけるように、おこがましいですがそんな意識をしたことを面に出していこうと努めています。私の性格上そんな考えで仕事をすることで自分自身が楽しく保育ができますし、新しい提案こそ違う職員から出たらそれはたまらなく嬉しく、ぜひやってみたいと思えます。藤森先生は自分も一緒になって職員と一緒にやるとおっしゃっていたことを覚えていますし、実際に一緒にやってくださったことも多くありました。その時はたまらなく嬉しく、またやる気がますます出てきたというような気持ちになったことを覚えています。歳を重ね、体力続く限り職員の方々とは一緒にやってきたいものです。

新しいことを始めるのにはなかなかのエネルギーが必要になってきますのでやっぱりやめておこうと思うのではなく、「まず!やってみるか!」という勢いを大事にしています。最近。その勢いが形になった時の喜びは大きいですし、次への活力にもなります。もちろん失敗して落ち込むこともありますが1日寝たら忘れます!そんなトライアンドエラーをさせてくれる園であることを感謝しています。

水田氏の発表から少し話がずれてしまったかもしれませんがやる気がでた次第であります。他の園さんの環境を見させてもらうというのはやはり刺激をもらいます。アイディアも広がります。

この後青山さんかも韓国の出張報告があったのですが盛りだくさんすぎてとても面白いのと刺激をもらいました。ここの記すと果てしなくなってしまうので割愛させていただきます。

韓国の保育がとても熱心であることが伝わりました!

ほんの少しですがこんな感じでした。

水田氏、青山さんありがとうございました!!

報告者 本多 悠里