ここでは、臥竜塾で話し合った議題や、塾長が塾生に向けて話してくれた内容を紹介していきます。

今日の臥竜塾

ブログ

11月20日の塾報告

今回の塾は園における行事の話からはじまりました。

行事は 「メリハリと 変化」を生む大切な機会

藤森先生から、日々の生活は安心感を作る一方で、単調な毎日が続くと、子どもが本来もっている 探究心や好奇心 が生まれにくくなることがあるのではないか、そのため、行事で「特別な変化」を作り出し、子どもの心を揺さぶることが大切ではないかとありました。

また、人は遺伝的に「新しいものに慎重になる」性質を持っていますが、それ以外の場面では子どもはとても好奇心旺盛・

その変化を楽しめる環境づくりが大切だという話にもなりました。

行事の取り組みは「大人が作りすぎない」ことが鍵

こちらも藤森先生から、

劇などの活動では、セリフを一字一句覚えさせるのではなく、

ストーリーだけ伝え、表現は子どもに委ねる ことで、子ども自身の工夫や発見が生まれていく。

- 同じ練習の繰り返しは飽きやすい

- 変化を楽しむからこそ、子どもは面白さを感じる

- 変顔やアドリブが好きなのも、まさに「変化」があるから

- その“変化”を大人が全部用意すると負担が大きくなる。むしろ子どもに任せればいい

結果よりも 試行錯誤の過程こそが学び。

身体表現を豊かにしたり、動物になりきってみたりする表現活動も大切にしていきたいという話がありました。

自

「ゾーン」やは空間の名前ではなく心理状態

またゾーンについての説明も藤森先生からありました。

絵本ゾーンや制作ゾーンなど、ゾーンは空間を設定すること自体が目的ではありません。

大切なのは、そこで子どもが 集中し、没頭しているかどうか。

区切られた場所でなくても、

子どもが自然と集まり、夢中になる場所がゾーンになえう。

環境はきっかけにすぎず、

本当に大切なのは 子どもが熱中していること であり、

その場を「子ども自身と一緒につくっていく」ことが重要だという結論に至りました。

まとめ

今回の話し合いでは、

- 行事は子どもに「変化」を提供する大切な機会

- 大人が作り込みすぎず、子どもの工夫や探究を引き出す

- 試行錯誤そのものが学びである

- 子どもを信じて任せる姿勢を大事にしたい

- ゾーンや環境は「子どもの心理状態」がつくるもの

といった点が共通理解として深まりました。

今後も、子どもが自ら発見し、喜び、学びにつながる行事や環境づくりを、みんなで話し合いながら試行錯誤をしながら、実践していきたいと思いました。

報告者 森口達也

出張報告の日

10月30日木曜日の塾報告となります。

遅れてしまいました…。すみません…。

かつて塾生にいた小松崎氏はこう言っていました。

「明日やろうはバカやろう」だと。

明日やろうしかしてこなかった私にとってはなかなか心に響くフレーズでした。そしてこのブログを書くことを日々の忙しさを言い訳にここまで先延ばしにしてきた自分を恥じております。

ダメですね明日やろうは…いつやるんだという話になってきますから。しかしながら常々この意識をもち始めてからというもの、締め切りギリギリマスターだった私がなるべく早めに終わらせるということが仕事やプライベートで最近できています。(自己評価ですが)人間変われるものだと自分自身を通して感じています。冒頭から完全に話が逸れましたすみません。

今回の塾は現地の塾でした。

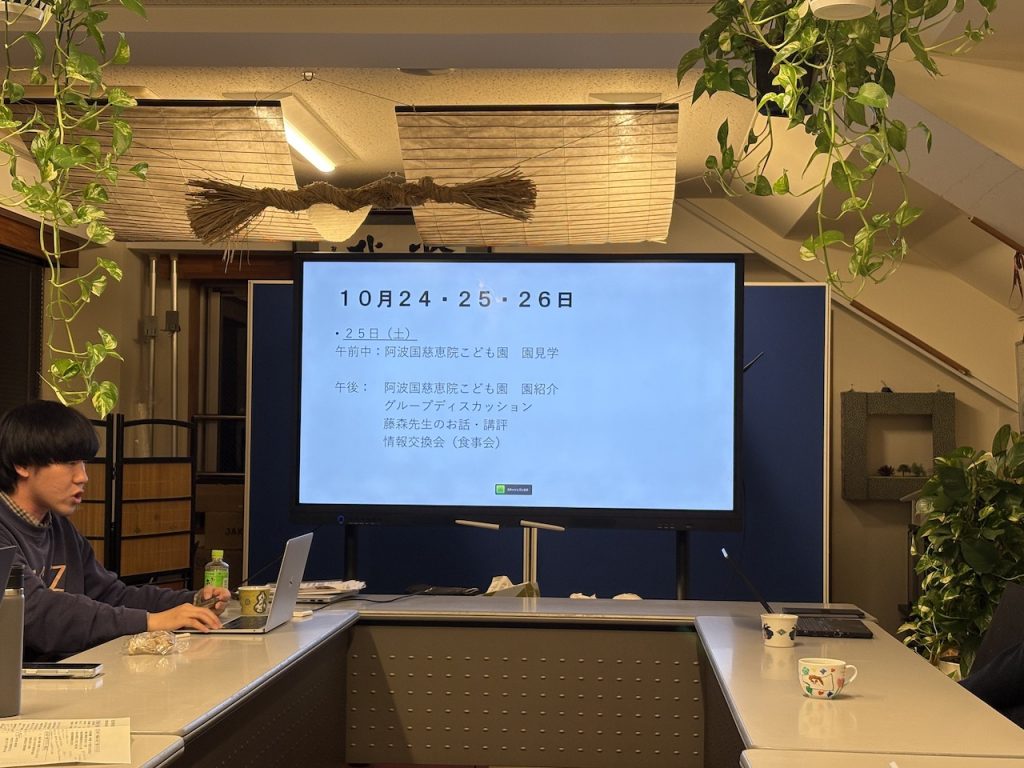

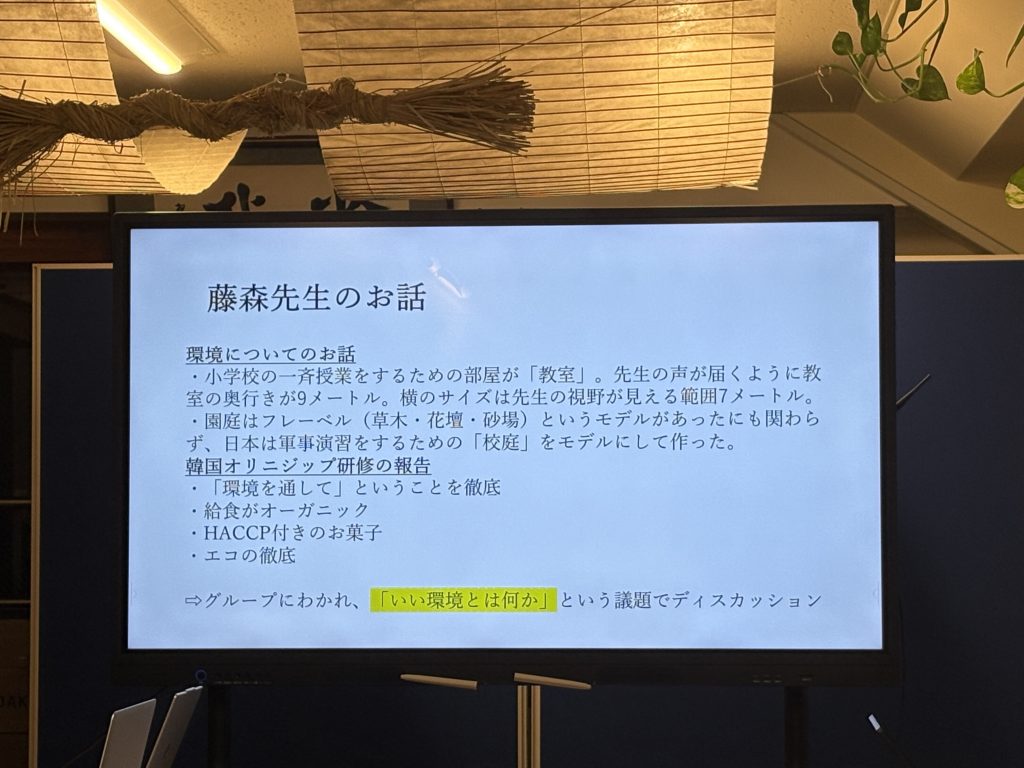

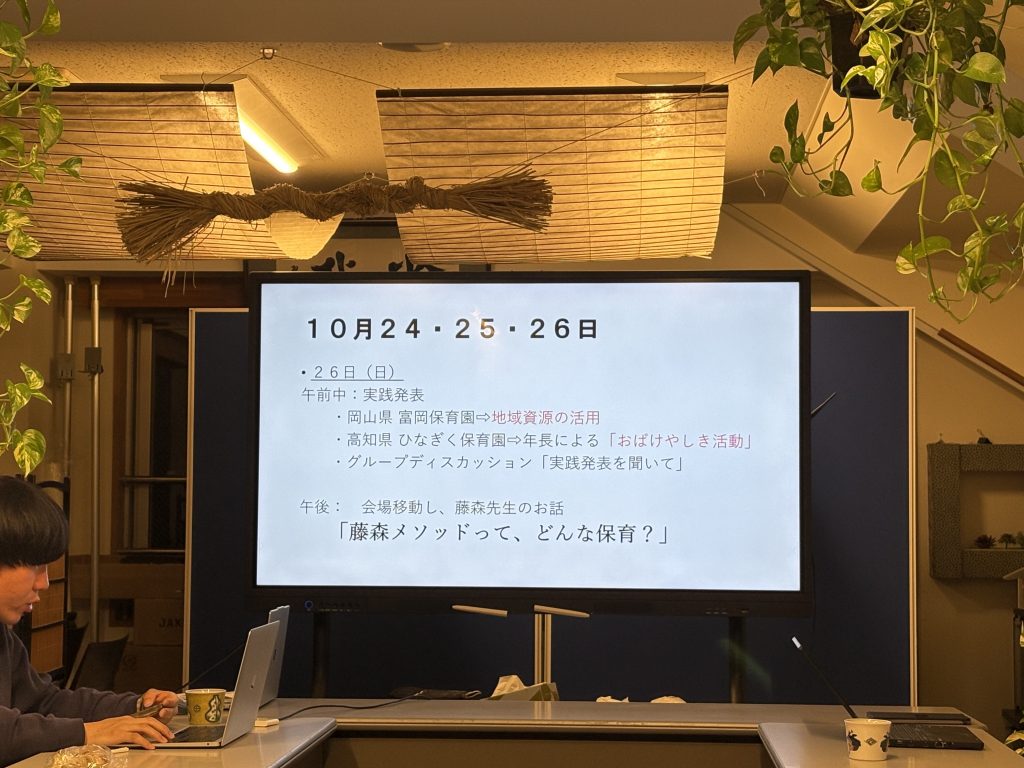

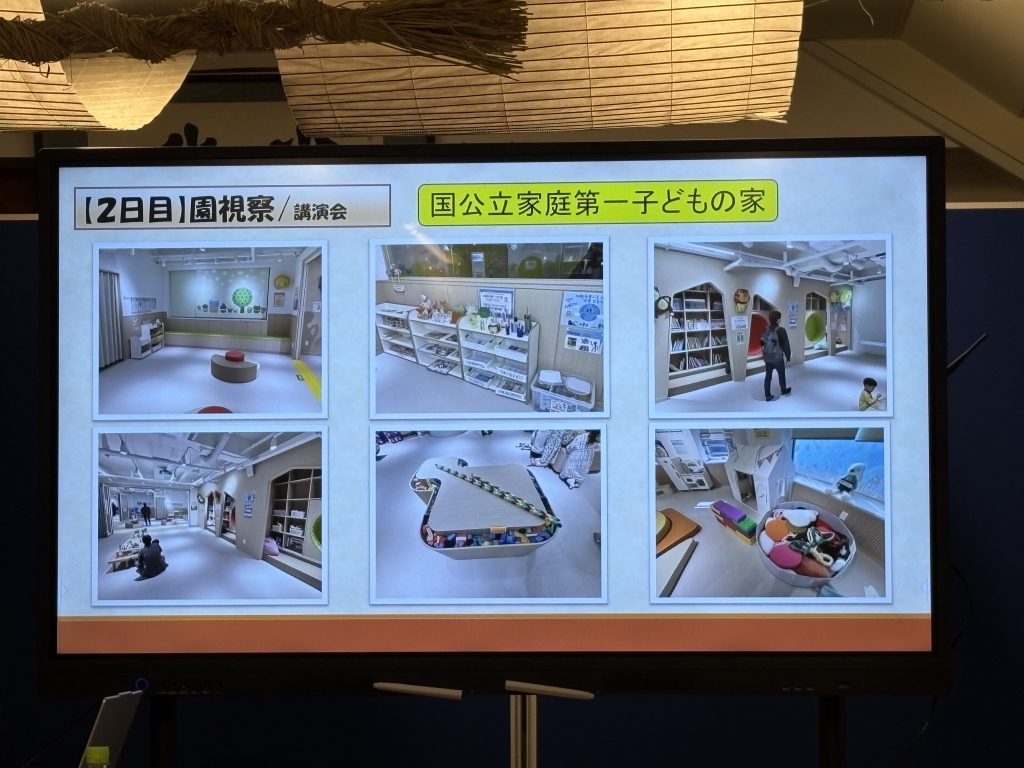

始めに塾生に水田氏が藤森先生と行った出張の報告をしてくださいました。

今回は写真多めでいかせていただきます。

観光もさせていただいたようでこちらも楽しい気持ちになりました!

ここからが研修となります。

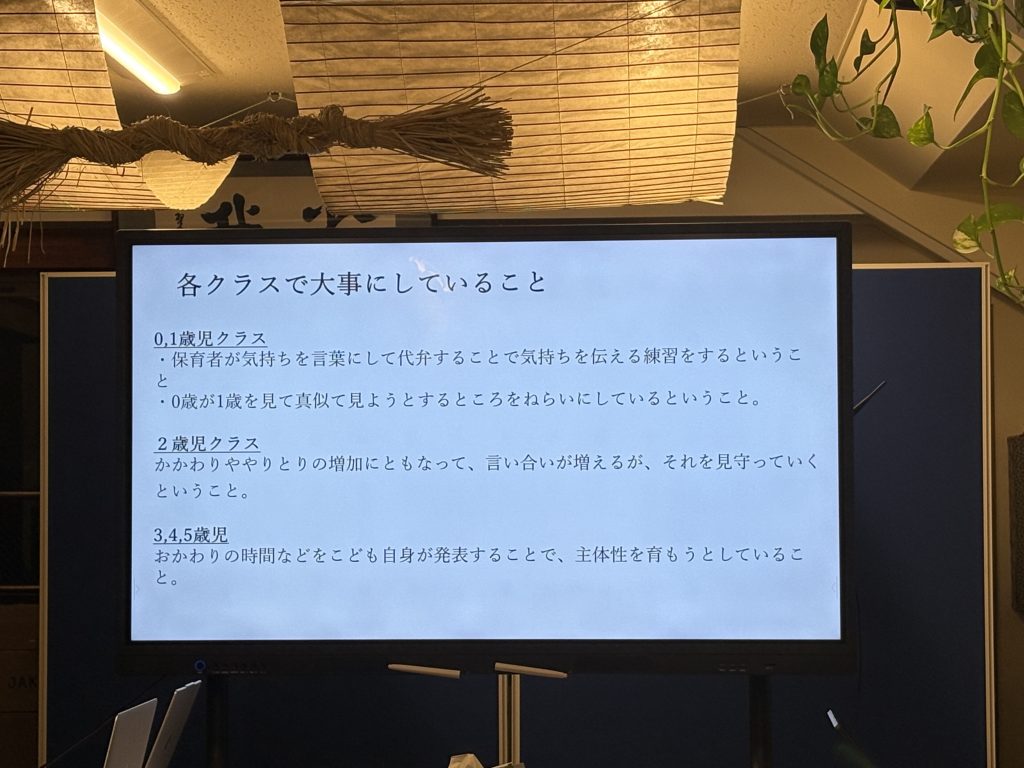

主体的に育っていけるような子ども像であると勝手に想像していました。

これらが水田氏がまとめてくれた内容になります。

ここまでしっかりと我々のためにと言いますか、わかりやすく出張報告をまとめてくださるととても有意義な時間になりますね。私はまとめるのが苦手なので尊敬します。

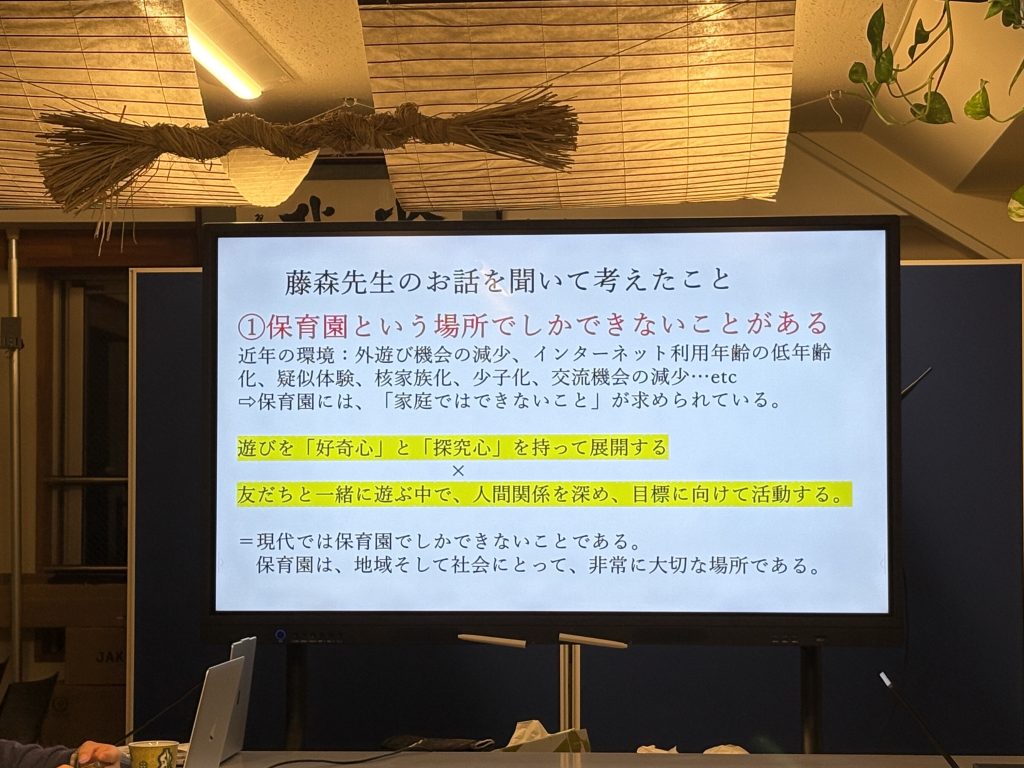

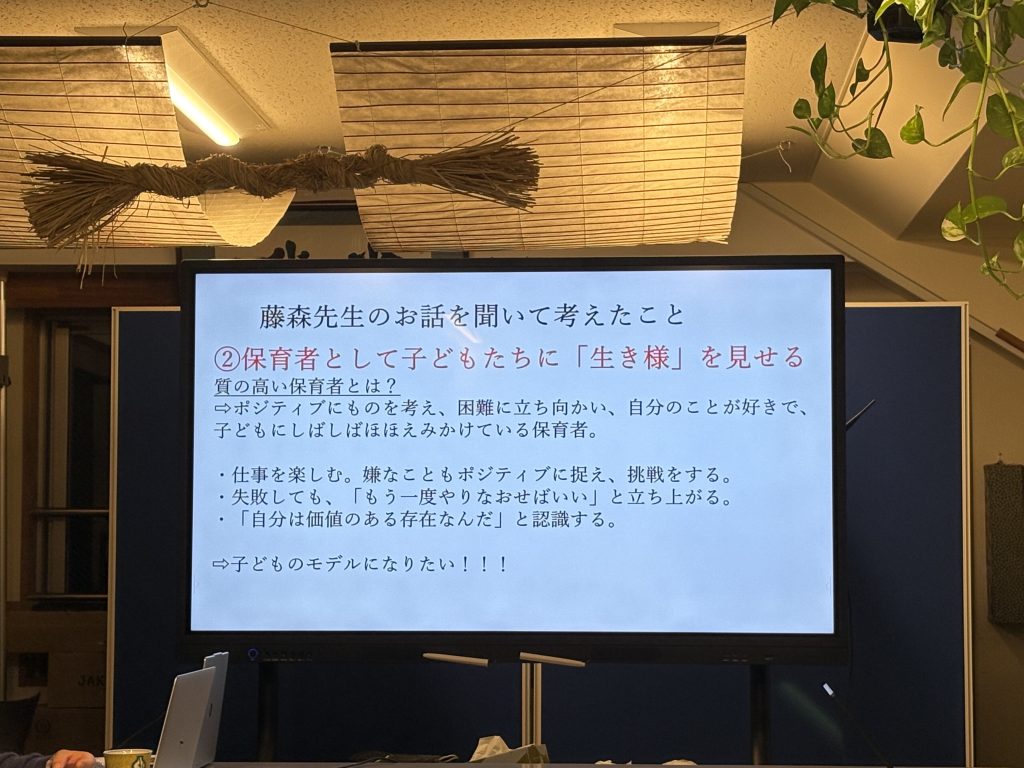

個人的に気になったと言いますか、意識したいなと思ったのが、

『保育者として子どもたちに「生き様」を見せる』

というところです。

様々なことをポジティブに考え行動することは常々意識したいと考えています。最近は「失敗してもいいじゃないか」というようなことを考えて行動し、まずやってみる精神で動いています。そもそも失敗なんてないんじゃないかというような考えにも至っています。この気持ちは他の職員にも派生していけるように、おこがましいですがそんな意識をしたことを面に出していこうと努めています。私の性格上そんな考えで仕事をすることで自分自身が楽しく保育ができますし、新しい提案こそ違う職員から出たらそれはたまらなく嬉しく、ぜひやってみたいと思えます。藤森先生は自分も一緒になって職員と一緒にやるとおっしゃっていたことを覚えていますし、実際に一緒にやってくださったことも多くありました。その時はたまらなく嬉しく、またやる気がますます出てきたというような気持ちになったことを覚えています。歳を重ね、体力続く限り職員の方々とは一緒にやってきたいものです。

新しいことを始めるのにはなかなかのエネルギーが必要になってきますのでやっぱりやめておこうと思うのではなく、「まず!やってみるか!」という勢いを大事にしています。最近。その勢いが形になった時の喜びは大きいですし、次への活力にもなります。もちろん失敗して落ち込むこともありますが1日寝たら忘れます!そんなトライアンドエラーをさせてくれる園であることを感謝しています。

水田氏の発表から少し話がずれてしまったかもしれませんがやる気がでた次第であります。他の園さんの環境を見させてもらうというのはやはり刺激をもらいます。アイディアも広がります。

この後青山さんかも韓国の出張報告があったのですが盛りだくさんすぎてとても面白いのと刺激をもらいました。ここの記すと果てしなくなってしまうので割愛させていただきます。

韓国の保育がとても熱心であることが伝わりました!

ほんの少しですがこんな感じでした。

水田氏、青山さんありがとうございました!!

報告者 本多 悠里

入園前見学について(10月9日)

10月9日(木)塾報告

今回のテーマは、先日Eテレ「すくすく子育て」で放送された 新宿せいが子ども園の特集 についてです。

番組のテーマは「保護者の園選び」。

解説者としてよく出演されている 大豆生田啓友先生 がディレクターに当園を紹介くださり、今回の撮影が実現しました。本当に有り難いことです。

私は普段、入園前見学の案内を担当しており、撮影当日もその案内の様子をそのまま収録する形でした。カメラを向けられながらの案内はなかなか緊張しましたが、貴重な経験となりました。

放送までは編集内容も知らされていなかったため、どのようにまとめられるのかとても楽しみでした。

実際に視聴してみると、「これから子どもを預けようとする保護者は、どのような視点で園を選んでいるのか?」という点が丁寧に描かれており、私自身の見学対応を見直す良い機会となりました。

★保護者の関心と視点

案内後のインタビューで、見学者の方から

「子どもたちと保育士の表情を見ていました。どんな雰囲気で接しているのかを感じ取りたくて。」

という感想をいただきました。

教育方針やカリキュラムももちろん大切ですが、やはり一番の関心は「子どもたちの表情」と「先生たちの姿」なのだと改めて感じました。

「優しそうな先生に見てもらいたい」という気持ちは、どの保護者にも共通する思いですね。

撮影後には「子どもたちがとても楽しそうで、先生の表情も穏やかで素敵な園でした」とお褒めの言葉もいただきました。

★「遊び中心の保育」をどう伝えるか

大豆生田先生は番組の中で、「遊びを中心とした保育内容」が園選びの重要なポイントであると述べられていました。

確かに、体育や英語などカリキュラムの充実した園は目を引きますが、藤森先生もおっしゃるように「遊び中心の保育」を選んでほしいという思いが番組制作の背景にあるようです。

さらに藤森先生は、「子ども同士の関わりがあるか」という視点も見学時に注目すべきと話されています。

これは一見わかりにくい部分ですが、見学者に意識的に伝えていくことが重要だと感じました。

今後は、私の案内でもこのポイントをしっかり伝えていこうと思います。

★「文字・数」への関心と園の考え方

見学の際によく聞かれる質問のひとつに、

「小学校に向けて文字や数の学びはありますか?」

というものがあります。

新宿せいが子ども園では、「遊びや生活を通して文字や数に触れる経験」を大切にしています。

給食の際に「おかわりをどのくらい入れてほしいか」を伝えることも量の認識の一つ。

階段を数えながら登ることも立派な数の体験です。

また、2歳児クラスでは、子どもたちの顔写真と名前を掲示し、自然に文字に親しむ工夫をしています。

保育者が「触れられる環境」を整えることが何より大切なのです。

見学対応者としての学び

多くの見学対応を重ねて思うのは、最終的な園選びは各家庭の教育方針によるということです。

私たちの役割は、家庭が納得して園を選べるよう、理念や教育方針を誠実に伝えることだと思っています。

今後も保護者に寄り添いながら、園の魅力をしっかり伝えていきたいと思います。

(報告者:山下)

◼️番組の内容を詳しく知りたい方は↓↓↓

NHKONE すくすく子育て「知りたいイマドキの園えらび」

https://www.web.nhk/tv/an/sukusuku/pl/series-tep-DNYRMZW5Q1/ep/2NK165QRZQ

9月25日 塾報告

おはようございます。塾生の伊藤カレラです。

9月25日の現地塾の報告をさせていただきます。

この日は、すいすい担任の小林先生が、お楽しみ会でのテーマの話から、昔、本多先生がらんらんクラスの担任の時に、傘地蔵をテーマにした劇の話をしてくださいました。

おじいさんが雪をはらうシーンが、とても印象的なシーンだったらしく、昔のおもしろエピソードに笑いに包まれました。また安藤先生や小松崎先生は、劇の脚本に子どもの好きなことや得意なことを取り入れるのがとても上手だったらしく、演出などもとても面白かったそうです。ぜひとも今回の話を参考に、今年のお楽しみ会も楽しいものにしていきたいですね!

次に、後日小林先生が受ける東京新聞の取材の話になりました。事前に幾つか質問が振られているそうで、その中でも、

・「男性なのに保育士さんなの?」と園児に言われたことはありますか?

という質問についての話になりました。

まずせいがでは、男性保育士が多いため職場でそういったことを言われる経験やバイアスを感じることはあまりないという見解でした。ただ、地方であったりお父さん同士の会話、昔本多先生が保育士に成り立ての頃は、驚かれることが多かったとのことでした。

また、藤森先生より、「卒園式の中で男の子が将来の夢を話す時に保育士になりたいと言った子が居たけれど、せいがは男性保育士が多いから、逆にバイアスを与えないんだろうね」とお話しされていました。そして、運動会での大道具係は男性という言い方はせず、力のある人という言い方にしているという話もされていました。そこで結果的に集まったのが男性であるのは良いけれど、力があるのは男性と決めつけるのはよくないというのは、私も共感すると共に言い方は気をつけないといけないと感じました。

また、森口先生から、年長だから〜、お姉ちゃんだから〜という言い方はしないように気をつけようね。それぞれ個人であり、いけないことは年齢が上でも下でもいけないという話をしてくださいました。私自身、すいすいがお手伝い保育で他クラスに入っている時に、ついつい「すいすいさんなんだから〜」と言ってしまうことがあるので、気をつけたいと思います。

最後に、今日の話を通して森口先生より、

「ジェンダーや年齢で見るのではなく、人はそれぞれだよね」と言葉をいただきましたが、

私は改めて見守る保育の中の、徹底した個人理解の大切さに繋がるなと感じました。

性別や年齢によるものではない、その子の発達にあった言葉がけや関わりを意識したいと思います。

本日もご精読ありがとうございました!

報告者 伊藤カ

10月2日 zoom塾 報告

みなさま、初めまして。水田康貴(みずたこうき)と申します。

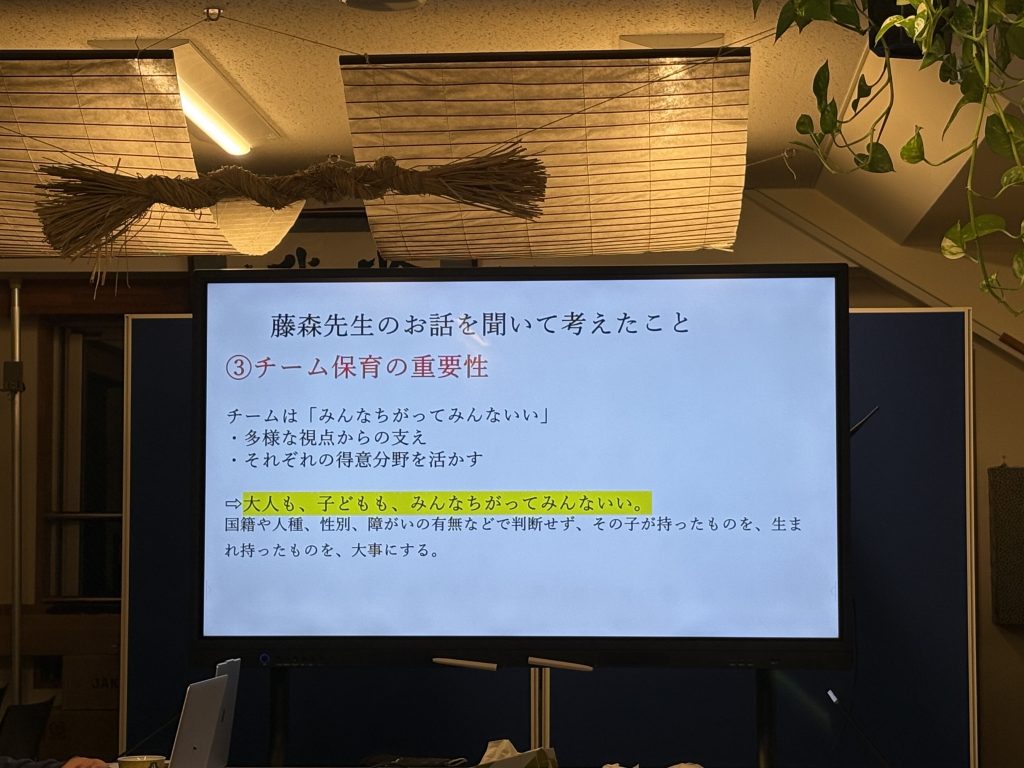

10月2日に行われたZoom塾の内容を、印象に残った3つのテーマを中心にまとめさせていただきます。

① 小林先生のインタビューから考える「保育におけるジェンダーバイアス」について

まず、小林先生が東京新聞の取材を受けられたというお話がありました。

先生はその取材を受けて、「新宿せいがは、ベテランも若手も、女性も男性も、フラットな関係の中で働いている。それを子どもたちが見て学んでいくんじゃないか」と話されていました。

たとえば「力に自信のある人、手伝って」と呼びかけるときも、性別ではなく個人として声をかける。

そうした日常の積み重ねの中で、子どもたちは“男女の区別ではなく、人として関わる”姿勢を自然と身につけていくのだと思いました。

せいがという園自体が、社会の縮図のようになっていて、いろいろな大人と子どもが共に暮らしている。

そうした環境の中で育つことで、子どもたちは大きくなってからも多様な社会の中でしなやかに生きていけるのかもしれません。

真の多様性とは、誰かを排除しないこと――それを日々の保育から感じました。

② 福岡の保育園での不適切保育から考える「今の時代の保育」について

次に、福岡の保育園で起きた“不適切保育”のニュースについて、森口先生からお話がありました。

保育をしていると、本当に「今の時代はやりづらいな」と感じることがあります。

たった一瞬のやり取りでも、切り取られて広まってしまう。

けれど、そういう時代だからこそ「言葉をどう使うか」「どう伝わるか」という視点を改めて持たなければならないのだと思いました。

一方で、この出来事は“教訓”にもなると思います。

世の中の目と、保育現場の感覚との間には大きなギャップがある。

それを他人事にせず、「明日は我が身」として受け止めていく必要を感じました。

③ ステムゾーンの鏡のおもちゃから見られる「子どもの工夫」について

最後に、ステムゾーンにあった鏡のおもちゃから見られる子どもの遊びについての話がありました。

鏡だけでも、子どもたちは工夫次第でさまざまな遊び方を生み出していく。

そうした「工夫の芽」をどう支えるかが、保育者の大事な役割だと感じました。

たとえば「ぐんぐん」のクラスでは、おもちゃの数自体は決して多くありません。

けれど、だからこそ子どもたちは、身の回りのものを使って遊びを工夫していきます。

新しいおもちゃでその一瞬を楽しむよりも、“今あるものをどう遊びに変えるか”という力が自然と育まれているのだと思います。

「与えられた目新しいもので楽しむ」ではなく、「子ども自身があそびを発見していく」。

それこそが、せいがの子どもたちの力だと改めて感じました。

終わりに

最後に、藤森先生のお話で心に残った言葉を紹介します。

「Discovery(発見)」という言葉は、“Dis(外す)+Cover(覆い)”からできています。

つまり、“覆いを外すこと”が発見であるということ。

中に何が入っているかわからないからこそ、そこに「学び」や「発見」が生まれる。

あらかじめ答えのわかっていることをなぞるだけでは、それは学びではないのです。

子どもたちが日々の生活の中で出会う小さな「発見」を、これからも大切に見守っていきたい――そう感じた一日でした。

報告者:水田

9月18日のzoom塾「楽しいと思える方へ」

9月18日の塾報告をさせていただきます。

お世話になっております。

森口達也です。

この日はzoomでの塾となりました。

まずは藤森先生から、案外忘れてしまいそうだけど、忘れてはいけないことについてのお話がありました。

内容としましては、乳児クラスの配膳の際に、なるべく職員は床に座って横から配膳するように意識してほしいということがありました。

また、手拭きも1歳児は4人の手拭きの中から自分のものを見つける。2歳児は全員の手拭きの中から自分のものを見つけるというように、発達が進んでいくにつれ、抽象的な発達も進んでいくので、そのように手拭きを選べるように環境設定をしていくということもありました。

以前からこれは大切にしてきたことですが、年数が経っていくことで、そういうことは丁寧に言っていかないとだんだんと伝承されなくなってしまうので、気をつけたいところだよねという話がありました。

確かに、日々、保育に追われていると、ついついこういった「伝える」ということを「後でいいか」「まあいいか」と後回しにしてしまいがちです。

そういった後回しが多くなると、少しずつ変化が生じ、日を追うごとにその変化が大きなってしまう。そのようなことは保育という生活の中でいくつもありそうですね。

プラレールや、積み木の電車も、最初は些細な曲がりではありますが、時間が経つにつれてその曲がりはどんどん大きくなり、やがて元の直線とは違う方向に行ってしまうということがありますね(一周回って戻ってくるということはなしで笑)。

そうならないために早めに起動を修正していくということは保育の中で重要ですね。

また、藤森先生から「本多くんのプールの片付けの指示は的確だね」という言葉がありました。

先日、プールの片付けを行ったのですが、このプールというのがかなり大物で、かつ重量もあり、かつ園内が狭いということもあり、工程をちゃんと踏んでいかないとスムーズにプールの収納ができないのが、当園のプール事情なのです。

ですが、このプール収納に関する工程の指示が本多先生は本当に的確なのです。そして、嫌味がない。これこそ、まさに持って生まれた得意分野なんだと思います。本人は難しいことをやっているという感覚はないと思うのですが、なかなか真似することのできないディレクションなのです。

そう思うと、本当に人には生まれもった得意なことは必ずあるのではないかと思います。そういった自分に向いているもの、楽しいと思えるものを見つけて、とことん楽しんでいく、得意を伸ばしていくのが教育そのものだと思います。

よく藤森先生も言いますが、苦手な部分を伸ばそうとしてところで、得意な人には敵いません。この話は相手と比べるということではなく、だったら、得意なことに時間を割いていった方が、結果として、苦手なこともそれ何り向上するようになるということだと思います。

誰かと比べるのではなく、自分の得意なこと、楽しいと感じることを見つけるとが幸せな人生の一つなのかもしれませんね。

報告者 森口達也

落ち着きは環境構成の蓄積

おはようございます。こんにちは。こんばんは。塾生廣田です。9/4にZOOMにて行われました塾の報告をさせていただきます!

この日は、海外の話から始まりました。というのも私事なのですが、先日初めての海外旅行に行ってきまして、そちらの話を藤森先生に聞いていただきました。

バリとシンガポールに行ったのでそちらの話をしているところで、シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」の話題に。

藤森先生は以前に、シンガポールで1000人ほどの前で講演を行ったというお話を伺っていました。その会場が「マリーナベイ・サンズ」の大ホールだったそうです!

私はこの日初めて知ったので驚きが隠せませんでした。笑

その時同行されていた柿崎先生のマーライオン写真もお見せいただきました!

海外話の締めには、カレラ先生の海外旅行で行きたい場所の話に。実際に長期休みが取れたら、香港か上海に行ってみたいと話し、一人旅を計画中とのことでした!一人海外旅行、、尊敬します!

塾頭の山下先生からは、保育コンサルを行っている日南町の園に関するご報告がありました。

環境に関してのお話では、「今ある物からどのように環境を作るか、とにかく工夫して試行錯誤されていた」というお話がありました。

「このおもちゃを置きたいから買いたい」「こんな家具を置きたい」と思ってなんでも購入できるかといえば、そうではないですよね。園の経済状況や方針などもあると思いますし、この課題に頭を抱える保育者の方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

ではどうやって環境を作って行くのか。

購入したいと思った物とまったく同じものは作れないかもしれませんが、目的に沿って似たような物は製作して、手作りの物を置くことができる。そのように工夫して、環境を整えようとしている職員の皆さんを見て、とても刺激になったとのことでした。

そして、改めて物的環境を整えることの重要さに気付いたとも話します。人的環境(保育者の声掛けや関わり)は、人が変わるたびに環境が変わり、不安定なものと表現します。しかし物的環境というのは、壊れたり無くなったりすることがない限り、環境として質が保たれやすい。一度整えたら質が長持ちするという性質をもつというお話しでした。

いわゆる子どもが落ち着いている園というのは、長い間良い環境の好循環、蓄積があるからこその子どもたちの姿なのかもしれません。もちろん物だけではなく、人・空間の環境構成も怠ってはいけませんね。

今回の日南町の園コンサルでは、とにかく自分たちにできることをできる範囲で環境構成しようと取り組む姿勢に大変感銘を受けたとのことでした。

この報告に塾生のコメントとしては、

佐野先生「せいがの環境はシンプルで子どもにもわかりやすい。大変恵まれている環境だと思う。この良い環境で働くことができることにとても感謝している。改めて、遊食寝が分かれている環境の良さを感じる。」

本多先生「長年保育を行ってきて一周回って「環境の重要さ」に戻ってくる気がする。乳児の子どもたちを見ていても強く感じる。」

といった気付きをもっていらっしゃいました。私も今のわらすで、子どもたちが文字通り没頭して遊びこむことができているのは、先生方の環境構成の賜物だなと感じています。まさに環境構成は、保育者の専門性が現れる部分ですね。

話は広がり、以前山下先生がNHKの「すくすく子育て」の取材を受けた際のお話になりました。

大豆生田先生から新宿せいが子ども園を見学園に推薦されたということで、インタビューに入ることが決まったそうです。

取材のテーマとしては、入園を考えている保護者が、どのような視点で保育園の見学をしているか、どのような観点で園を選ぶかを知ろうといったものでした。

山下先生がご案内した保護者の方は「表情」を見ている、とのことでした。遊んでいる日常の「子どもたちの表情」や働いている「職員の表情」に注目していると。表情が明るかったり、子どもたちが満足そうに充実感をもって遊んでいるか、といったところに焦点を当てていたそうです。

この話を聞いて、確かにその通りだと強く感じました。これから入園を考えている園の職員、子どもたちが無表情で、楽しくなさそうに過ごしている園には、預けたいとは思いにくいですよね。少し話は脱線してしまうかもしれませんが、在園の保護者の方に送り迎えでお会いする時、その会った瞬間、たまたま嫌なことがあったところだったり、疲れていたりして表情がなかったら、その顔が、その先生のイメージ、となってしまいかねないなと思います。常にニコニコでいるというのは、難しいと思ってしまうのですが、安心して通える空間を作るためにも、朗らかな表情でいることを心掛けていきたいと思ったお話しでした。

最後に、今日の話を通じて、塾生の邨橋先生からは「環境は、目指す環境、目的がないと考えられないと思う。見守る保育の本質を捉えないといけない。見守る保育を実践しようとして、形ばかり追ってしまっている時もあった。しかし本質を突き詰めていくと、目指しているところ、職員間の総意みたいなのも見えてくる。他の職員に対してのやり方を見ていて、少し自分の考えと違うな…といったことを思った時にも、行きつく先が合っていれば良いよなと思えるようになった。」そういったご感想を持たれたようでした。

私自身も“形”にとらわれがちな時があるので、先生のお話から改めて、環境を考えるうえで『本質を突き詰めること』の大切さに気づかされました。

今回も学びと気づきが多くある内容でした!ここまでご精読いただきありがとうございました。

報告:廣田

8月27日 塾報告

8月27日の塾の報告になります。

8月も終盤、皆様いかがお過ごしでしょうか。

夏の疲れが出やすい時期ですが、ここでひと息入れて、残りの夏も楽しんでいけたらいいですね!

今回の塾はzoomでの開催でした。

まずは中村先生のお話でした。

中村先生は昨年度新宿せいがを退職され、現在働かれてる園で見守る保育・藤森メソッドを地域や保護者の方に広めようと頑張っているとのことでした。

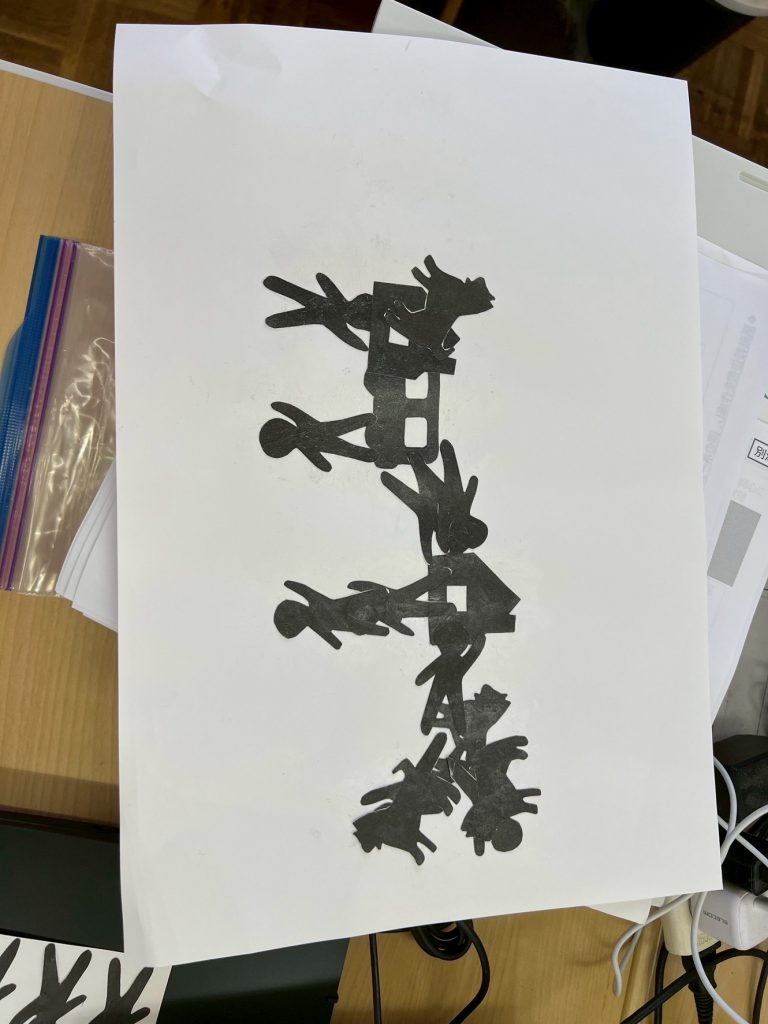

まずはせいがを真似するところから始めているとのことで、成長展も4月からはじめており、シルエットを8月にやってみたとのことでした。

成長展のシルエットを初めてやる子どもたちしかいないので、おもしろい作品がたくさんできていたみたいです。

はじめは探り探りで子どもたちもやっていたみたいですが、興味を持ってやってくれていたようです。

みんなシルエットを並べて話やストーリーを教えてくれてたみたいです!

この写真は、ある年長さんの男の子が作った作品とのことでした。

その男の子はシルエットで恐竜を作ったみたいです。

はじめてシルエットに取り組む子が多い中で、子どもたちの色々な発想や考えがあることがわかり、とても興味深いお話でした。

シルエットもせいがでは機械がカットしてくれるのですが、中村先生の園では先生方がハサミで切っているとのことで、 とてもありがたいことだとお話さされていました。

3月の成長展に向けて少しずつ取り組んでいる最中とのお話でした。

次運動会もあるそうで、子どもの発達や成長を保護者と共有できるものにするために少しずつ取り組んでいき、できるところから少しずつはじめているとのことでした。

私は大学を卒業した頃から新宿せいがで働かせていただいているので、この環境や行事が当たり前になっていますが、1から見守る保育・藤森メソッドを導入している園の話や子どもたちの様子を聞くことができて、とてもおもしろくタメになるお話でした!

そして、話はGTチャンネル サブちゃんで公開された新宿せいがの夕涼み会の動画についてでした。

中村先生も拝見されたみたいで、とても懐かしくなったとのことでした。

ぜひ皆様もご覧ください!

次に、久しぶりに参加されたひろむ先生のお話でした。

ひろむ先生も中村先生同様に昨年度で新宿せいがを退職され、8月からは長崎の見守る保育・藤森メソッドを取り入れはじめたばかりの園で働かれているとのことでした。

今は0.1のクラスにいるとのことで、環境もこれから作っていっているとのことで、その日の活動もひろむ先生がせいがで学んだことを活かして実践しているとのことでした。

私は、ひろむ先生が入職された1年目と2年目で同じクラスでやらせていただき、同じ長崎県出身とのことで、ぜひ頑張っていってほしいですね!

次に佐野先生のお話でした。

佐野先生は、保育をしながらサノモッコーとして子どもたちが遊ぶおもちゃや家具を作ってくださっています!

サノモッコーでは、お家で遊ぶおもちゃというよりは、子ども集団の中で遊べるおもちゃを主に作っていらっしゃっています。

そして、そのおもちゃで子どもたちが遊ぶ姿を見て、改めて子どもたちがと友だちがいるから自分のおもちゃが成り立っているんだなと感じているそうです。

佐野先生の作ったおもちゃはどれも子どもたちに人気で、その時の子どもたちの様子や発達にあったおもちゃや家具を作ってくださるので、園では本当に佐野先生の存在はありがたく助かっています!

サノモッコーのInstagramでは、色々なおもちゃや家具が見れるので、皆様もぜひ目を通してみてください!

他にたくさんの先生方から色々なお話を聞くことができましたが、今回は割愛させていただきます。

色々な先生方や久しぶりに参加された先生方のお話や近況を聞くことができ、とても刺激をもらえる塾となりました!

最後にたすく先生からで、今回ギビングツリーの公式ラインをはじめたとのことでした!!

ラインだと手軽に隙間時間にでも見守る保育・藤森メソッドのことが見ることができるため、皆様ぜひ追加お願いいたします!

トーク画面はこのようになっています。

本日もありがとうございました。

報告者 伊藤

8月21日塾報告(燻製づくり)

こんにちは。塾生の小林でございます。

暑い日が続いていますが、朝夕の風に少しずつ夏の終わりの気配も感じられるようになってきました。季節の移ろいを感じる今日この頃、8月21日に行った塾の活動についてご報告いたします。

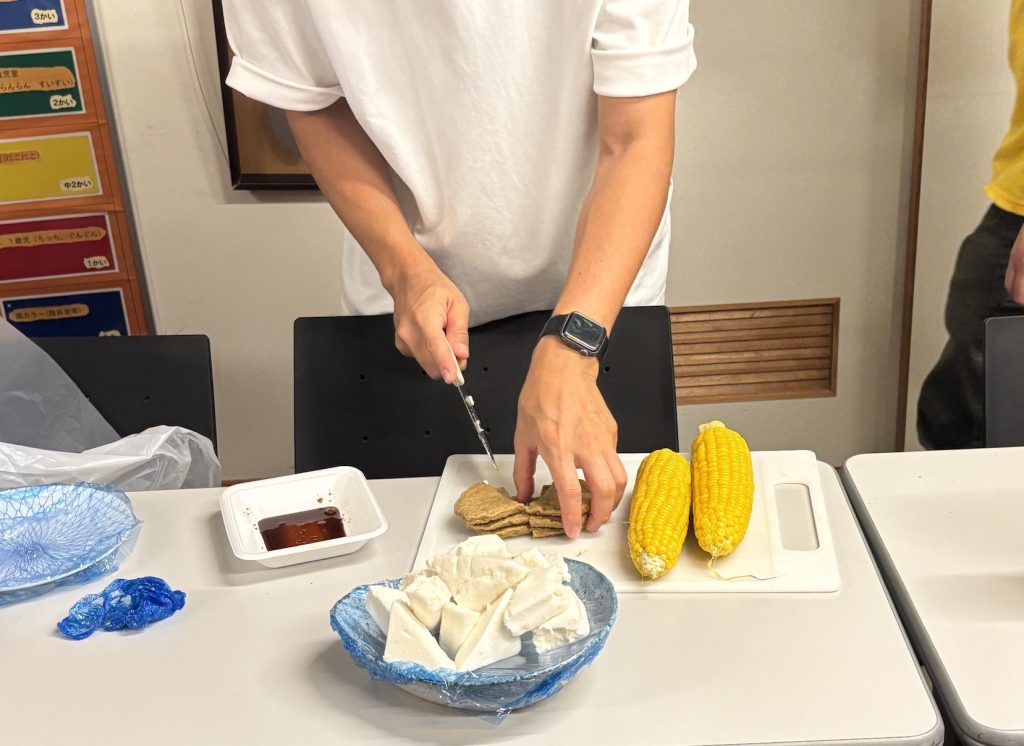

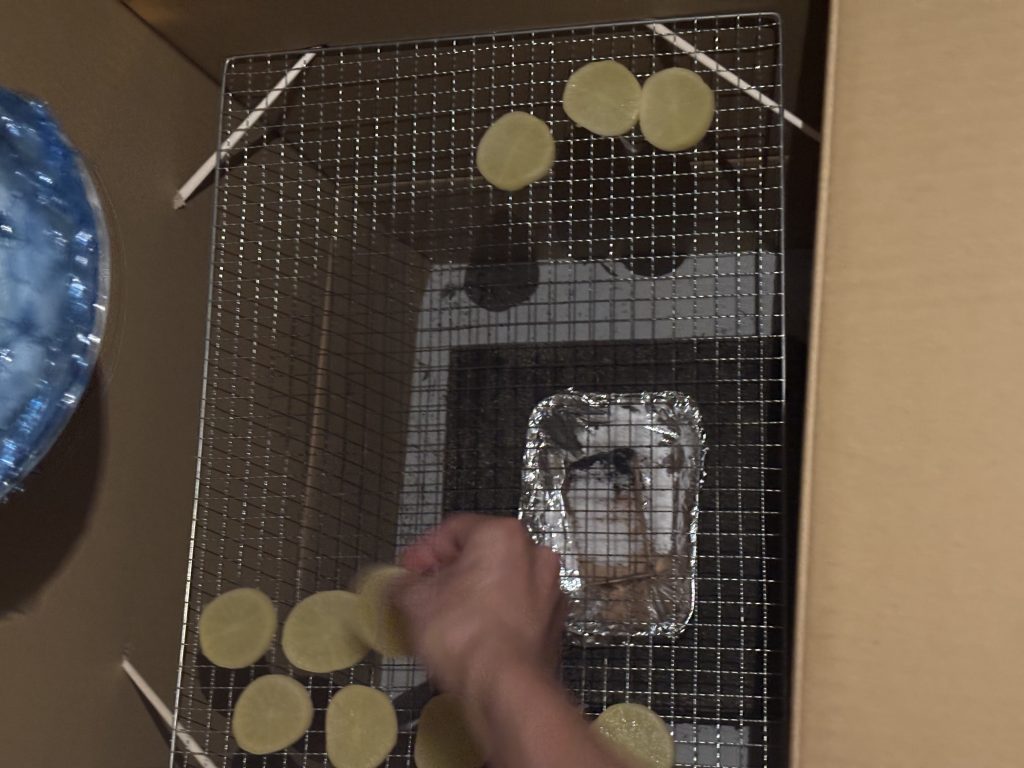

今回は「燻製づくり」に挑戦しました。

用意した食材は、ベーコンやチーズ、ソーセージといった定番のものから、枝豆やお刺身、さらにはお菓子のコアラのマーチまで、バリエーション豊かに取りそろえました。燻製中は立ちのぼる煙の香りがなんとも心地よく、鼻をくすぐる香ばしさに自然と笑みがこぼれました。

作業の合間には、煙に包まれながら「これはどんな味になるかな?」「これ、意外と合うかも!」といった声が飛び交い、楽しい雰囲気で活動が進みました。実食してみるとチーズはやはり安定のおいしさで、「やっぱりチーズは間違いない!」という声が多く聞かれました。少し煙の香りがついたうずらの卵もおいしかったです。また、意外にもコアラのマーチも「これはこれでアリ!」と好評で、ちょっとした発見にもつながりました。

こうした一見すると保育とは関係のなさそうな活動も、実はとても大切な学びの場になると改めて感じました。

それぞれが自然に役割を引き受け、声をかけ合いながら進めるうちに、作業の流れが整い、居心地のよいチームの空気ができあがっていきました。お互いの声かけだけでなく、うなずき・目配せなどのアイコンタクトによって、言葉以上のやりとりが生まれたことが印象的でした。こうしたやりとりはまさにチーム保育の基礎そのものであり、役割を明確にしながらも、お互いを気にかけて柔軟に補い合う姿勢は、日々の保育においても欠かせないものだと感じました。

みんなで一緒に作業を進める中で自然と生まれる会話や協力関係、ちょっとした工夫や気づき――そうしたひとつひとつが、私たちのチームとしての絆を深めてくれます。そして、日常ではなかなか得られない体験を通して、五感や発想が刺激され、保育という仕事に新たな視点やアイデアをもたらしてくれるのだとあらためて実感しました。

子どもに多様な経験を届けるためには、まず大人である私たち自身が多様な経験をしておくことが大切です。こうした体験は、いずれ言葉や関わりの端々にじわじわとにじみ出て、子どもたちにも伝わっていきます。

保育とは、保育者自身の人間性がにじみ出る仕事です。だからこそ、人としての感性や視野を広げていくこと――それが最終的には「質の高い保育」へとつながっていくのだと思います。

これからも「保育と直接関係なさそうだけど、面白そうなこと」にもどんどん挑戦していきたいです。みんなで一緒に笑って、ちょっと真剣に向き合って、ときには新しいことに驚いて――そんな時間を重ねていけたらと思います。

以上、8月21日の塾の活動報告でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!(報告小林)

森口君とカレラ君より

7月9日の報告です。

最初の話題は、森口君より最近見ている本に書かれていた言葉がすごく良いことが書いてあったとのことで、紹介をしてくれました。

一部ですがその本の内容が「『内側』から『これから』を考える」というテーマでした。自分がいるグループ(家族、趣味、会社、日本、世界など)に良い影響を与えるためには何をしたらいいか、考えることが大切ということでした。何か大きいことをしなくてもよく、朝会った時に「笑顔で挨拶をする」ということでも、明るい雰囲気がつくれる。「電車で席を譲る」という行動も日本をよくすることにほんの少しだけ影響を与えることになるかもしれない。自分がいるグループを「内側から」よくしようとする意識、そして「終わったこと」を話すのではなく「これからどうするか」にフォーカスを当てて行動することが大切ということでした。

確かに自分のいるグループや環境が、より良くいたいという気持ちは当然誰しもが思うことだと思いますが、受け身のままだとそう簡単に変わらないというのも当然だと思います。

何か難しいことをやらなければならないと言うことではなく、「笑顔で挨拶」や少し勇気がいるかもしれませんが「席をゆずる」など小さな積み重ねの中から良い環境となることに少しでも貢献できればなと感じました。

次の話題はカレラ君の出張報告でした。

出張先は毎年講演を依頼される滋賀県の園さんでした。塾長は前日から兵庫県へ出張中だったため、現地合流ということでした。

金曜日の勤務終了後にのぞみに乗り京都経由で滋賀県へと向かい、宿泊先のホテルで合流したそうです。翌日は講演依頼のあった園さんで、午前中は保護者向け講演を行いました。そこの保育園さんには10年くらい毎年行っているそうなのですが、保護者の方でも何回も塾長の話を聞きにくる方もいたそうで、今回もとても好評だったそうです。

午後からは保育士さん向けの講演でした。新入職員が複数名いると事前に話があったそうなので、子どもの発達を促す保育士の専門性の話などをしたそうです。また、質問などもあったそうで、入職2年目のカレラ君も質問に答える機会があったとのことでした。その質問が「0、1歳児の物の取り合いについてどうしたらいいか」ということでした。「集中して遊んでいる子から取ろうとしていたので、『今は難しそうだからこれ使ったら?』と他のものを手渡してみるか、それでもしつこく取ろうとするなら遊んでいる子を逃がします(笑)またそういった事で危険が無いように職員のチームで見るようにしています」と答えたとのことでした。

その後は、園舎内の見学をさせてもらったとのことでした。私や森口君も何度かその園さんの講演には同行したことがありましたが、園舎内をみたことがなかったのでカレラ君の撮ってきてくれた写真を通じて初めて見ることができました。何人かも言っていましたが、せいがの環境にとても似ているという感想でした。

その他にも、なかなか乗ることがないとのことでたくさんの新幹線の写真や、旅先で食べた美味しそうなものの写真を見せてもらいながら、とても充実した出張報告でした。

今月末の現地塾は、久しぶりに燻製作りをしようということになりました。また楽しい報告が上がると思いますのでお楽しみに(報告者 柿崎)