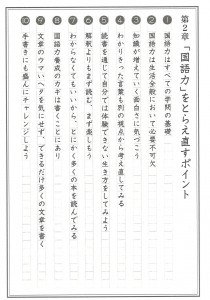

まず様々な教科でテストがあると思います。そして当たり前ですが問題の文章などを理解しないと問題は解けません。だから国語力を鍛えることで理数系科目の理解どもぐんとあがると言われています。確かに冷静に考えてもそうですね(笑)かと言って「国語が大切だ」と言うのでなく、「自然とそういったことが分かる、感じられるようにもっていくのが教師、大人の役目」と言っています。この辺は見守る保育でいうと保育士が意図した活動を子どもたちに促すために環境を用意しそして自然と子どもを活動に促すといった事と同じですね。

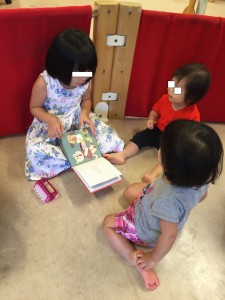

例えば、少し先に運動会があるので、子どもたちに運動の楽しさを知って欲しいという思いがある場合、あえて保育室の環境を減らし運動遊びを選択しやすい状況をつくるなど、自然と子ども達が運動に興味を持ち始め、そして子ども自身が運動会という大きな目標に自然と向き合っていく。そして発表会の場合は保育士は題材となる絵本を多く読むことで子ども達にストーリーを把握させたり、製作の素材を大くし小道具を作りやすいような環境を用意するなど、子どもたちが自然と、意図した活動をするように環境を設定します。保育園に限らず環境というのは中学校、そして高校でも大切なものです。

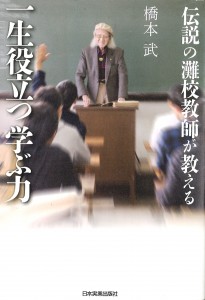

また保育士として子ども達に願うのは、将来立派な社会人になって欲しいと思います。その時に長い人生はの中で、困った時、苦しい時、保育園時代の事を思い出して欲しいと思います。橋本先生も同じような思いがあるようで、「心の糧になるような授業」をしたいと常々考えていたそうです。そこで生まれたのが「スローリーディング」です。中勘助の小説「銀の匙」を3年間をかけて読み込みながら、国語の授業にも関わらず、凧揚げのシーンがあれば凧揚げをし、駄菓子が登場すれば教室内で食べてみる・・・とにかくすぐに行動に移すのが橋本先生のスローリーディングの授業方法です。そして

「正解を求めず、考えることを楽しむ」

ということに重点を置いています。自分で考える重要さと共に、自分以外の人たちがどのように考えたかということを知るのも大切なことなので、どちらが正解というわけではないのです。

藤森先生も「結果よりもプロセスが大切」と言われます。子どもの遊びでブロック遊びやお絵かき、塗り絵、製作があります。その時には必ず子どもは保育士に「先生、見て!」というはずです。その時に出来上がった作品を認めるか、それまで頑張った姿を認めるか・・・。

橋本先生もやはり結果よりもプロセスを認めています。生徒にたくさんの文章を書かせてきましたが、また和歌つくりにも挑戦させたこともあるそうですが、その際に橋本先生が生徒に言うのは「歌の上手下手は問わない、作歌の努力そのものを評価します」と。もちろん生徒を歌人にさせるつもりはないので、それよりも歌を作る際に必要な「選択力」「判断力」「集中力」「言葉には関する細やかな感受性」こういった力を養ってもらうことが目的だったそうです。ですので、生徒の中には一つだけしか作れない生徒もいれば、10個以上作る生徒もいますが、差はつけませんでした。一つだけでも、サボっていたわけでなく、歌をつくる際により大きな苦労をしている可能性も大いにあるからです。私は、その裏で生徒一人一人を「信じて」いたからかもしれません。もし信じていないと、たくさん作った生徒に対しては評価し、一つしか作れなかった生徒に対しては、サボっていたのでは?と思い、差をつけるでしょうね・・・。ただ、生徒がサボって一つしか作れなかったとしても、先生が信じる姿勢を見せれば、子どもは必ず気づいてくれるはずです。藤森先生は以前、こんなことを言ってくれました。

「裏切るより、裏切られるほうがいい」

言葉通り、これは人を裏切るくらいなら、裏切られたほうがいいではないか。ということです。おそらく普通は裏切られるのも嫌ですが、おそらく塾長レベルになると、こういう発想ができるのですね・・・。私はこの言葉を聞いた瞬間に驚きよりも、いかなる状況に置いても塾長は自分よりも相手の気持ちを優先する方だと。

ただ、ふと冷静になって考えても、塾長が言われた一言は衝撃しかありませんでした。

そしてよく言われる言葉は

「人は悪気があってやっているわけはない」

職員で仕事で失敗や間違ったことをしても、決してその人は悪気があってそんなことをしているはずはない、と基本的に塾長は職員の事を信じていますし、それは職員だけでなく保護者にも同様です。何かクレームがあったとしても決して保護者のことを悪く言うのでなく、何か別の理由があるのではないか?そんな悪気があってそんな事を言わないのでは?と。

塾長、そして橋本先生も基本的に生徒の事を120%信じているということが共通しているようにも思いました。(報告者 山下祐)