その優しさが教えてくれる。〝子どもを育てることは信じることと、許すこと〟

母なる優しさに包まれて、見守る保育は育くまれていく

藤森先生が10年間毎日欠かさず更新されている『臥竜塾ブログ』の2010年5月25日『器』の中で、

〝大きな器量をもった人を、大きな器をもった人と言います。そのような人は人の話をよく聞き、人を受容し、共感する力をもっています。〟と書かれています。

このブログを読んで、すぐに頭に浮かぶ、新宿せいが保育園が誇る我らがベテランの先生がいます。

僕が新宿せいが保育園で勤めることができるようになったのも、この先生のお陰です。

当時その先生は縁があって僕の妻と知り合いでありました。半ば強引にその先生のお力を(正確にはお名前を)お借りして、

新宿せいが保育園とコンタクトを取られていただきました。

藤森先生は、てっきりその先生と僕が直接の知り合いと思って下さっていたようで、

藤森先生の前で、その先生と「初めまして」と挨拶をした時にすごく驚かれたことを思い出します(笑)

今となってはいい笑い話だと思っています。

住んでいた場所がとても近かったこともあり、勤めてすぐの頃から、帰り道、電車の中でもたくさん話をさせていただきました。

仕事のこと、プライベートのこと、なんでも話したくなってしまうのは、

3人の立派な男の子を育てられたお母さんの織り成せる懐の大きさによるものなのでしょうか。

同じような気持ちを、僕だけでなく多くの職員も感じられていることを感じます。

その先生が、話す僕に対して、〝うんうん〟〝そうだよね〟〝わかるよ〟と、

言葉少なに、最高のタイミングで入れて下さる合いの手が、話し手に、最高の信頼感を与えるのですね。

〝大きな器量をもった人を、大きな器をもった人と言います。そのような人は人の話をよく聞き、人を受容し、共感する力をもっています。〟

その先生が、本当に親身になって話を聞いて下さることが、目でも耳でもわかることが、その先生の共感する力をすごいと話し手に感じさせ、

また、その人の器の大きさを感じさせるのだと思います。

その先生が差し伸べてくれる、合いの手とは、まさに〝愛の手〟とも言えるかもしれません。

先日から、その先生は声が本調子でなくなっています。

マスクをして、それでも子ども達の前に出る姿に、胸が熱くなります。

その姿を見て、思い出すことがあります。少し長くなってしまうのですが、そのまま抜粋させていただきます。

『臥竜塾ブログ』2006年1月14日『無記』より

〝私の園に、実習生が来たときです。彼女は、実習の途中で、風邪をひいてしまいました。そこで、しばらく休んでいたのですが、ほぼ治ったので出てきました。しかし、声が出ません。出そうと思っても、息が出るだけです。しかし、実習期間が終わってしまうので、まあ、2歳児の担当でしたので、声が出なくても大丈夫だろうとそのまま保育をしてもらいました。ところがとても面白い経験をしました。まず、朝、登園してくる子に声がかけられません。「おはよう」と、部屋に入ってくる子に「おはよう」と声がかけられないので、そばに行って、にっこりうなずくしかないのです。そのあと、子どもを呼ぶときも、子どもに何かを指示するときでも、何かを表現しようとすると、声が出ないので困ってしまいました。本当は、言葉とは、声だけではないはずです。ボディーラングェッジという、体での表現もあります。アイコンタクトという、目での表現もあります。絵で表したり、文字で表すこともできます。人の体は、いろいろな機能を持っています。しかし、その中で、多くの人は、声に頼っていないでしょうか。特に、言葉を使って保育をしていることが多いのではないでしょうか。声で、子どもを動かそうとしていることが多いのではないでしょうか。昔、電車の車内販売の売り上げのトップの人は、声で売り歩くのでなく、乗客の目を見ているのだということを聞いたことがあります。声での掛け声で止まる売り子に、私も思わず言いそびれてしまうことがあります。しかも、どうしようかと迷っているときに素通ってしまうと、「まあ、いいか。」と思ってしまいます。それを、乗客の目を見て歩くと、買いたそうな人がわかります。声をかけようとした人がわかります。子どもにも、「だめ!」と叱るよりも、とても悲しい顔をすることで、大切な人を悲しませたくないという思いからやめることがあります。登園をしてきた子どもに、よく来たねという気持ちは、声をかけても、他を向いていたり、いやそうな顔をしていたら、子どもには伝わりません。〟

(この日のブログは、「瀬戸内寂聴」著の「釈迦」の中の一節を紹介されて締めくくられています。興味のある方は、『臥竜塾ブログ』の検索スペースに『無記』と

入れて、検索をしてみてください。)

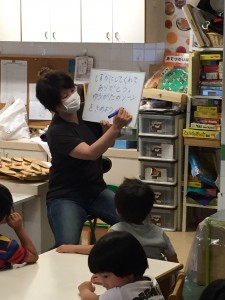

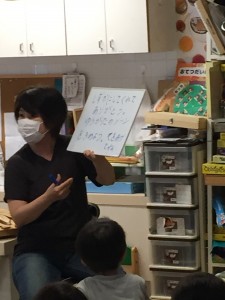

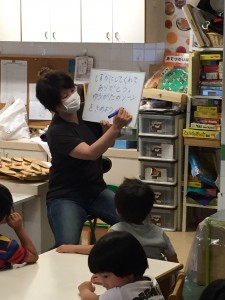

その先生がとった方法は、〝筆記〟でした。

子ども達の話し声は自然と静かになっていきました

自然と静かになっていく子ども達。ゆっくりと字が書かれていきます。

一文字ずつ子ども達が読んでいくのです。「し」「ず」「か」「に」…

「し」「ず」「か」「に」…書かれている間にも、「しーだよ!」「しーして!」と、子ども達から声が挙がっていました。

「しずかにしてくれてありがとう。ゆうがたのゾーンをきめよう。てをあげてね」

思わず、目頭が熱くなります。

幼稚園の先生を経験され、新宿せいが保育園の前身である『せいがの森保育園』での勤務を経験され、新宿せいが保育園の立ち上げ、3人の息子さんを育て上げられたその功績は計り知れないものがあります。

その先生が、僕の話を聞いてくれ、「いい話ができてよかった。ありがとう。」と恐縮にも感謝をしてくれることさえあるのです。

臥竜塾ブログにて、『器量』と検索していただけると、2010年5月12日『教思』というブログに出会います。

そこにはこう書かれています。

〝組織を保つために、リーダーは技や力を他と競う必要はない。力のないリーダーであるからこそ、多くの人の能力を発揮させることができる。それが「大中」。これは大いに中庸を心得る者をいう。「大中にして上下これに応ずる」とは、ろうそくの芯に火が灯るような様をいう。ろうそくの火を思い描いてほしい。芯の部分は暗く、芯自体は光を発しないが、ひとたび火がつけば、芯を中心にまわりが明るく燃え上がる。」

そして、この素晴らしい時期を保つためには、「本来、能力があってもそれを覆い隠し、立場をわきまえ、自らの中に陰を生み出して、後継を育てるからである」というように、自分が光り輝くよりも、周りの能力を引き出してこそリーダーなのです。〟

この先生をリーダーと呼ばずして、なんと呼ぶのでしょうか。子ども達へ向ける眼差しの優しさ、職員へ向ける眼差しのその優しさに僕らは魅了されてしまうのです。

(報告者 加藤 恭平)