火曜は記念すべき、第一回の「臥竜塾の教え」が無事に終わりました。講座に参加してくださった先生方、この場を借りて改めてお礼申し上げます。本当に参加してくださりありがとうございました。

今回のテーマは「環境」ということで山下と西村君で発表と見学を案内させていただきました。ですので、今回の報告は二人からさせていただきます。

まず始めに私の方から・・・。

まず、今回の講座を開くことになった経緯を挨拶と兼ねてお話をさせていだきました。人前に出て話したり発表するのは段々と慣れてきましたが、

やはり挨拶になると、なんだか急に緊張をして、たどたどしい挨拶なりました(笑)塾長がよく結婚式の主賓の挨拶の際にも

「挨拶だと緊張するから講演だと思って話しをする」と言われていたのが、何となく理解できました。

確かにパワーポイントを使って発表になるとスイッチが入ったのか、集中して発表することができ、まさにゾーンに入っていました(笑)

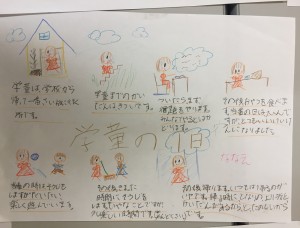

発表の中でも「子どもたちのゾーン体験」についてですが、ゾーン体験というのは本人の持っている能力を最大限に引き出してくれる効果があります。

実際に発表中ずっとではありませんが、所々自分でも集中し自然と言葉も出て、楽しくなった瞬間がありました。ただ、ある意味自己満足の世界でしょうか(笑)

そして有り難いことに参加者の先生方も真剣に私の話を聞いてくれたので、それもゾーン体験の効果を相乗効果させたのかもしれません。本当に嬉しかったです。

今回の発表にあたり塾長の方からたくさんの資料をいただき、それを自分の中で整理しまとめましたが、まだまだ自分の勉強不足というか、やはり新宿せいが保育園の環境を理解するのは8年じゃ足りないですね・・・。

そして塾長の言葉一つ一つをしっかりと理解していく必要性を改めて感じました。ただ少なくとも今回の発表で自分自身、大きな学びを得たのではないかと思います。

講座の最後に「私もまだまだ藤森先生から学んでいる最中です。ですので皆さんと一緒に、そして楽しく学べることができればと思います!これから1年、宜しくお願いします!」と。(報告者山下祐)