最近の土日の過ごし方は、池袋にある水族館に行くことです。

年間パスポートを購入したので、何をするか迷った時はほとんど水族館に行っています(笑)

息子は同じ場所でも、毎回新鮮な反応を、してくれるので連れていく側としては嬉しいですね。

ただ魚も毎回同じ動きをしている訳ではないので私としても何度見てと面白いですね。

特に大きなミズタコが一匹だけいる水槽があるのですが、基本的に全く動かないので、ある時は端にいて見にくい日もあれば、正面にいて見やすい時もあります。

それだけでも楽しみになってしまいます(笑)

さて話が大きくそれてしまいました。本題に移りますね。「敵の敵は味方」という事ですが、映画などてよく言う台詞です。

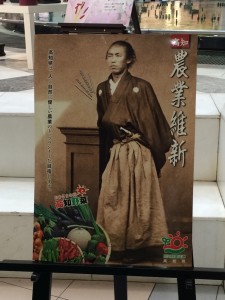

水族館に行く前にショッピングモールを歩いていたら高知県の特産物を販売しているイベントがありました。

ただ特産物と言うよりも、高知県で行われている特殊な方法で栽培した野菜の販売なので、特産物と言うよりも、その栽培方法を宣伝している感じです。

その方法と言うのは…勘が鋭い人はすぐにピンときたのではないでしょうか?

そう害虫を使うのです。

害虫というと農家にしたら天敵です。その天敵を使った栽培方法です。

高知県では化学肥料や農薬の使用を減らして、周辺環境に配慮した取り組みとして、施設野菜を中心に、

天敵昆虫や防虫ネット、黄色防蛾灯などを利用した総合的・病害虫管理技術(IPM技術)の導入や、有機質資源を利用した、たい肥の使用、

さらに廃棄物の適正処理や省エネ対策による環境保全型農業を推進しているそうです。

具体例を出すと、タバココナジラミという害虫がいます。

その害虫の天敵はタバコカスミカメとクロヒョウタンカスミカメという二匹が害虫であるタバココナジラミを捕食するので、

その二種類の害虫をあえてハウス栽培の中に放すことで、タバココナジラミを退治するという方法です。

他にも色々な害虫に合わせて天敵を放してしるそうで、

その天敵達を「天敵ヒーローズ」と呼んでいます。

まず天敵を確保するためには外から持ってきても天敵が環境に適応していないために、効果が現れないので、

「土着天敵」と言って畑の付近にいる地元の天敵を利用することが重要だそうです。

しかしだからと言って「土着天敵」をむやみに利用してもいみがないのため、農家が一ヶ月後を見越した前倒しの対応が必要なこと、

また「土着天敵」は生態も明らかになっていないため採取できる時期も限られています。

そこで「土着天敵」を農業技術として安定的に利用するため、高知県では土着天敵の温存技術が開発され、地域や品目を越えた協力体制がとられいるそうです。

ちなみに日本では農薬の使用については農薬取締法という法律で厳しく定められています。

農薬取締法では、天敵も立派な農薬。そのため、その他の農薬と同じように効果や安全性、環境への影響を試験して、

農薬として登録されたものが販売されています。こうした農薬として登録されている生き物を「生物農薬」といい、いろんな種類があります。

天敵も農薬として登録されているのは、なかなか面白いですね。

しかしIPM技術は簡単に上手くいかなかったそうです・・・。

1998年ごろから天敵の導入が始まった高知県は、2003年ごろには施設ナスや施設ピーマンでタイリクヒメハナカメムシを中心としたIPM体系ができつつありました。

しかし、そのころから、海外から日本にやってきたタバココナジラミという侵入害虫の被害が全国で拡大し、高知県内でも大きな問題となりました。

特に天敵を導入しているために農薬散布が遅れた農家が甚大な被害を受けることとなり、一時は天敵に対するあきらめと失望が広がったそうです・・・。

しかし天敵を導入している農家から

「せっかく自分たちが築いてきた天敵の利用技術をあきらめたくない」と言う声があがりました。

そしてタバココナジラミの被害を受けながらも天敵を使い続けたのです。すると、そのハウスでタバココナジラミを捕食する正体不明の虫たちが報告されたのです。

その正体不明の虫たちが「タバコカスミカメ」と「クヒョウタンカスミカメ」です。その二種類はハウスの外からやってきて、タバココナジラミを退治していました。

天敵を生かすために化学合成農薬を使っていないハウスだからこそ、起こった奇跡だそうです。

おそらく途中で諦めていたらIPM技術は失敗し、結局は農薬に頼ることになっていたかもしれません。

それを最後まで諦めずに信じて続けたかこそ、奇跡は起きたのです。

今では高知県は天敵導入率が日本一で、

ナスは高知県で代表的な野菜です。そして高知県で収穫されたナスの50%は天敵ヒーローズが害虫から守ったナスです。

もしかしたら今まで食べたナスナスの中にあったかもしれませんね。

私たちも、せっかくなので立派な米ナスを購入し、味噌田楽にして夕飯にいただきました。

今年の成長展で保健のブースではミツバチに関する展示がありました。

よく外でハチに遭遇すると手で払っておいやる人がいますが、基本的に逆効果です。

ハチはこちらが何もしなければむやみに襲っては来ないそうです。

ドイツの園庭でも、あえてハチを呼ぶための巣箱を置くほどです。

まさに新宿せいが保育園の理念「共生と貢献」です。

高知県のIPM技術も虫と共生し、お互いに貢献しあっています。

最近の塾長のブログにも書いてありましたが宇宙はビックバンと共に始り、1秒後には全てが揃ったと。

人間同様、虫にも何か意味があるから生まれてきたのかもしれません。

そんな可能性を少し感じた一日になりました。(報告者 山下祐)

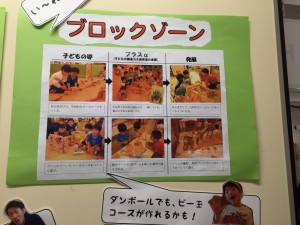

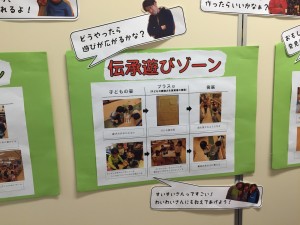

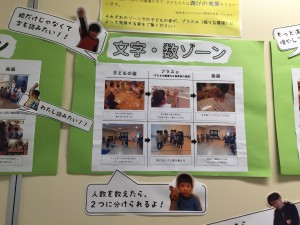

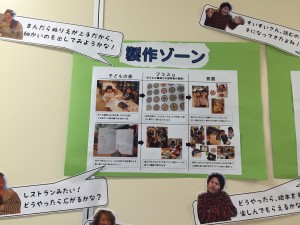

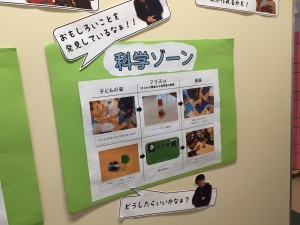

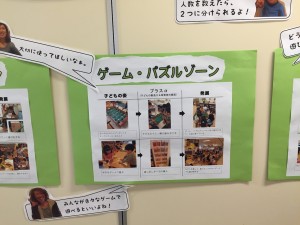

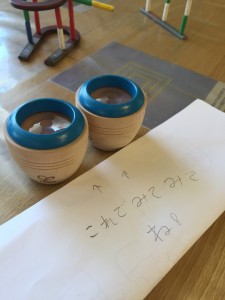

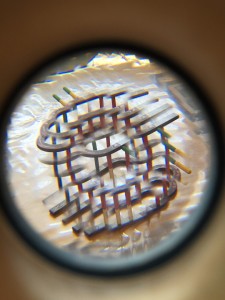

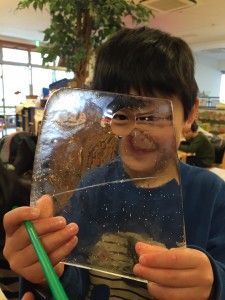

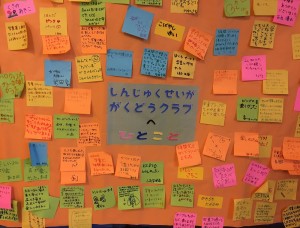

成長展の展示

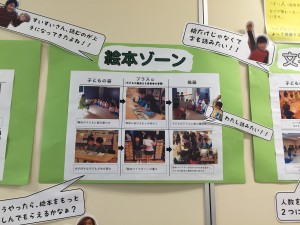

成長展の展示