人は、各々様々な趣向で相手に、自分の思いを伝えようと表現していると思います。言葉であったり、顔の表情であったり、沈黙であったり、行動であったり…。その趣向を変えていくことで、表現の幅が広がったり、多様な視点を身につけたりすることもあるかと思います。

ということで今回は、少々考えすぎてしまうところがある私が、子どもたちを見て素直に感じたことを、普段とは違った(肩の力を抜いた)形で表現してみたいと思います。

『ひととき』

霜柱に触れた手は冷たくて

遊ぶ意欲を失いかけた時

陽の光に照らされている壁に気がつきました

そこに触れてみれば

凍った手も顔も心も溶かされて

「ねぇ、もっと集めよう!」と…

小さな発見が

大きな喜びに変わる

そんな ひととき

陽と壁と子どもの力に

感謝するのです

『その前』

物事が起こるには

必ずその前があります

鬼ごっこの前にも

こんな光景がひそかにあります

追いかけたり 逃げたりするだけが

鬼ごっこではなく

この時間も

鬼ごっこなのだと思います

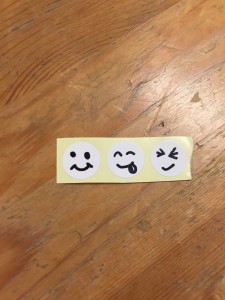

『子ども色の眼鏡』

「みて、シンバルだよ〜!」

そんな時

きみたちの瞳には

子ども色の眼鏡が

かけられているのだと感じます

そうでなければ

いったいこれを

どう見れば

シンバルとするのでしょう

いつの日か

その眼鏡をかけてみたい

そう思うのが

素直な気持ちです

私たちは、子どもから多くのことを学び、多くのことを感じています。大人と子どもに関係なく、一人の人が一人の人に何かを与える。子どもと大人の間に、人としての垣根がないように、それが、人としての捉え方なんだと感じています。そんな思いも、表現していきたいと思います。

(報告者 小松崎高司)