先日の遅番で、わいわい組(3歳児クラス 以下わいわい)らんらん組(4歳児クラス 以下らんらん)すいすい組(5歳児クラス 以下すいすい)の子ども達の関わりについて、感動することがあったので報告させていただきます。

新宿せいが保育園は、20:30までが開所時間です。18:30から遅番の時間となり、時間が経つ毎に子どもの人数が少なくなっていきます。

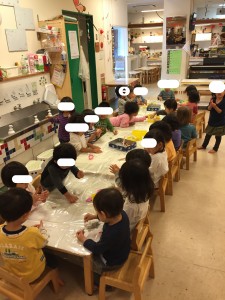

この日の素敵な場面は20時頃に訪れました。赤い部屋(ちっち組0歳児クラス・ぐんぐん組1歳児クラス共同の部屋)の運動スペースであそんでいた時のことです。

写真に写っている子は計5人。

その中で、手前桃色の服の女の子(以下桃ちゃん)だけがにこにこ組(2歳児クラス 以下にこにこ)で、他の子はわいらんすい(3・4・5歳児クラスの略称)の子達です。この度の主役となるのは、写真左の立っている男の子(らんらん組 4歳児クラスの子)と、写真中央右で前の子を抱きかかえるようにして笑っている男の子(すいすい組 5歳児クラスの子)です。

桃ちゃんが坂になっている台の上に乗ってくれた瞬間大喜びをしていました。

そしてあそびが始まりました。

「おいで!」「登ってみて!」

当たり前に登れるのですが(笑)恥ずかしさからか、このあそびへの猜疑心(?笑)からか、桃ちゃんもゆっくり登っていきます。

登り終わると、「おめでとーう!」と(笑)

そして、設定した台をバラバラにして、また組み立てる、ということを繰り返していました。

その時に、らんらんの男の子が大きな声でこう言いました。

「あぁ、桃ちゃんといると楽しいなぁ!」

「あぁ、桃ちゃんがいてくれてよかったなぁ!」

まるで、模範解答のような美しい言葉に正直、驚いてしまいました。

そして、すいすいの子が、

「桃ちゃんも楽しかった?」「…(うん。)」

それを見たらんらんの子も、

「また明日もあそぼうね!」「…(うん。)」

桃ちゃんは嬉しそうに頷いていました。

その後の桃ちゃんのテンションの高いこと(笑)お迎えが来るまで、飛んだり跳ねたりして、その喜びを表現していました。

あまりに素敵な出来事だったので黙っていることができず、すいすいの担任である本多先生にこのことを伝えました。

「お手伝い保育の影響がきっとありますね。」小さい子にお世話をしてあげたい、楽しい気持ちにしてあげたい、という気持ちが育っているのかもしれない、とのこと。

毎週、すいすいから各クラスにお手伝い保育として、グループに分かれた数名がお手伝いをしにきてくれます。半日一緒に過ごして、午睡のトントンまでしてくれます。クラスの子ども達は嬉しいやらちょっと緊張するやらなのか、にこにこでは、何だか姿勢がシャンとなる子もいたり(笑)ブロックなどのあそび一つにしてもいつもと違った物凄いものを作ってくれたりするので、その日は僕ら大人は本当に助かるし、新しい発見があるしで、子どもも職員もとても楽しみにしているイベントです。

また、素敵な言葉を桃ちゃんに言ってくれたらんらんの男の子についても、そういえば、と先日あったという素敵なエピソードについて話してくれました。

いつもは塾頭山下先生や西村先生と一緒にすいすいが給食後、部屋の雑巾がけをしています。運動会では雑巾がけの世界大会もあった程で(笑)子ども達にとっては、楽しくて、またすいすいにしかできないものとして、とても特別な気持ちで取り組んでいるようです。

先日、すいすいがクラスで戸外へ出た時に、らんらんが雑巾がけに取り組んだことがありました。その時に、今回の主役の一人であるそのらんらんの男の子がとても上手に雑巾がけをしていた、ということでした。

なぜそんなに上手なのか。聞くと、その子はこう答えたそうです。

「だっていつもモニターで見てるから。」

3階と2階を映像で繋ぐモニターを見て日々イメージを膨らませ、訪れたその機会をチャンスとし、自分の行動へ反映させたのでしょう。すいすいという年長組への憧れの大きさ、また、自分より年を重ねた相手を見てその相手から学ぼうとする意欲の高さを感じる、とても素敵なエピソードだと思いました。

(詳しくは、生臥竜塾2015年10月31日『伝承』(報告者山下祐)をご参照下さい)

そんな2人だからこそ、こうしてにこにこの子に、このような優しい言葉、優しい発想が思いつくに至ったのかもしれません。

11年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2015年1月7日『教える、教わる』の回の中で、こう書かれています。

〝少子化、地域社会での連帯の欠如などの環境から、子どもどうしの世界が失われ始めています。学校においても、授業形態は、多くの時間、教師という大人からの伝達が多くなっています。今日、様々な子どもたちは、大人からしか物を学んでいないところが顕著だと言われています。エリクソンは大人から物を学ぶことに価値がないとは一切言っていません。それは勿論価値のあることですし、大切なことです。しかし、乳幼児から児童期の発達課題を十分に消化していくために不可欠の要件というのは、「友達から物を学ぶことであり、友達に自分の物を分かち与える」ことなのです。こういう経験を十分しなければならなくて、内容よりも量が大切だということも言っています。どれくらい多くのことを友達から学んだか、どれくらい多くのことを友達に与えられたかということが大切であるとエリクソンは言っているのです。(中略)〟

そして、こう締めくくられています。

〝エリクソンはその時期を小学校低学年である児童時の課題と言っていますが、これは、私からすると、程度の差があるとはいえ、また、その姿は違うと言えども、すでに乳児から行われていることのような気がしています。それは、乳児の頃から共感する力を持っているからです。同時に、違いを知るということも、自己を確立してくることも関係してくるからです。

もう一つ、私は、この教わる、教えるという関係は、異年齢で行われることが多いために、異年齢で過ごすことも大切になると思っています。〟

子ども達が、教え、教わる関係の中に身を置いていること。その環境が、大人の心を和ませ、花が咲いたような優しく豊かな場面を作り出しているように感じてしまいます。子ども達が子ども達らしく育ち、またその子がその子らしく育っていく中で出逢えるたくさんのドラマのワンシーンに出くわすことができたようで、とても幸せな気持ちになれたこの度の出来事でした。

最後に、この『教える、教わる』の回の中で、大人こそ意識して考えねばならないと思われる重要な文章があったので、別件ながら自省の思いも込めて掲載させていただき、この度の報告を終わろうと思います。立場、身分、年齢を超えて、目の前の人を認め、尊敬の気持ちを持ち、自分のために、子ども達のために、相手を変えるのではなく、自分を変えて成長させていかなくてはならない、という強いメッセージが込められているように感じるのです。

〝能力の高い人に対して、その人を尊敬できるか、その人に共感できるかということが大切であるのに、どうしても、嫉妬とか、羨望とか、敵意とか、その裏返しとしての劣等感を強く意識してしまうことが最近は多いようです。あるいは逆に、自分のほうが何か優れているときに、健全な誇りとか、自信とかいうことではなくて、優越感を感じてしまうことがあります。

劣等感と優越感というのは、表裏一体の感情で、人間は、だれもがいろいろな意味で程度の差はあれ、そういう感情は持っているのです。それが過度に強調されて子どもの中に育ってしまうということは、エリクソンが言う、この勤勉さを習得しなければならない時期に、友達から豊かにものを学び得たか、同時に友達に多くのことを分かち与えたかという経験がとても大事であるということをエリクソンは強調しているのです。〟

同じブログの中にこれだけの内容を描かれる藤森先生を尊敬します。

自分を磨いて、成長していきたい。改めて強く思いました。

(アドバイザー:本多悠里 報告者:加藤恭平)