前回、ビオトープの話からドイツの自然環境に対する行政の取り組みを紹介しましたが、では、実際自然を大切にするということは教育現場の中ではどのように伝えられているのでしょうか。

最近、ビオトープを作るにあたり、幼稚園にあった塩瀬治氏の「ビオトープ みんなでつくる 知識編」という本を参考にしました。7年前の本なのですが、そこにドイツにおけるビオトープの考え方が書かれています。

まず、ドイツの環境教育のポイントですが、そこには7つの柱が書かれています。1.感覚体験の場であること。自然の授業の中で経験することが大切である。 2.自然の中で遊びながら学べる場であること。 3.aesthetic(エステーティッシ)であること。美的追求心があること。 4.環境利用の方法について学ぶ場である。森林や湖について学び、林業に農業について学ぶ。 5.自分がここで感じた自然を記録できる場であること。 6.森や湖などの自然がもつ精神的な意味について学ぶ場である。歴史の中でそれがどのように人間の文化や生活に関わってきたかを学ぶ場である。 7.科学的探究の場であること。

この7つのポイントが環境教育において重要視されています。これらの考えを見ていくととても印象的なのが、「感覚体験・経験」というものがとても重要になっているということです。そして、そこから「学ぶ」ということの考え方の違いです。ここでの「学ぶ」は「先生から教えられる」ものではなく、自分で経験し、体験し、探求・追求をもとに自ら感じ、学ぶということが見えてきます。「経験・体験する場」を作ることをいかに重要視しているのかが分かりますね。というのも、それも1920年頃から「学校は知識を詰め込むだけの機会のような場所ではなく、人間になるための教育の場である」という考えが広まり、各学校での取り組みが始まったそうです。

この本にはいくつかのドイツでの教育現場で行われている環境や取り組みが紹介されていました。そして、その紹介された中に私がドイツに行ったときにあった環境もありました。

園庭環境にあったフィーリングロード

1つはフィーリングロードです。写真にもあるようにいろんな素材が地面にうまっている道です。ここではレンガから枯れ葉など様々な素材によってできた道を介添え者と共に体験者とあるく様子が紹介されています。こういった環境は普段使わない皮膚感覚が刺激されることで、いろんな体験をすることを目的としています。私がドイツに行ったときにはその考えを含め、いろんな足場を経験することの大切さも一緒に説明されていました。というのも最近の街は舗装され、固められた歩道が多く、不安定な足場というものが少なくなっています。だからこそ、いろんな足場を経験することで、自然とバランス感覚も一緒に養うことができると言っていました。とくにこのバランス感覚というものはドイツの遊具にとっても非常に重要視されている能力であるそうです。というのも、今年のGTサミットのあとにあった研修でドイツの遊具メーカーaibeの方がこう言っていました。「バランスを必要とする遊具は集中力を強化する。また、コースを作ることでバランスを取りながらどう渡るかを考えることは問題解決能力を養うことにもなる。」ということをバランスについて言っていました。バランスを取ることは非常に集中力を使います。体を使うということだけではなく、脳の活性化や考える力も一緒に養うということですね。また、そのときに藤森先生は「今の子どもたちは体が大きいのに運動量は低い。今の時代、特別な機能を上げるのではなく、やりたいスポーツで発揮できるような体のコントロール能力やバランス感覚を養うことが必要ですね。」と話していました。ただ、そとで走り回るだけが運動ではないのかもしれません。だからこそ、ドイツの保育園の環境は走り回るといった環境だけではなく、自然物が多い園庭環境なのだと思います。自然の中にはバランスを取らなければいけないような所は多いでしょうし、それだけで非常に優れたアスレチックですから、いろんな能力がつきます。少し話はズレてしまいましたが、こういたフィーリングロードはこれらの点を踏まえて、必ずといってもいいほど、多くの保育園や幼稚園が環境の中に取り入れていたのが印象的です。

不安定な足場で遊ぶ 乳児

もう一つはハーブ園です。様々なハーブが育てられています。私が言ったときにもミントやレモンバームなどのものがありましたが、そこでは葉の臭いや花を楽しむことがあります。また、それらの臭いをお互い説明する活動などをするそうです。というのも臭いを説明するのは体験者の個人的体験によるものが多く、同じ植物の香りでもひとによって多様な反応が見られます。人が違う感じ方をもっていることを学び合うことも大切であり、表現することや他の意見を聞くことを活動の中で行うそうです。

ドイツの園庭にあったハーブ園

そのほかには、野鳥の営巣や観察小屋。池をおくことで水生生物を観察するなど、さまざまなことが紹介されていました。そして、それらの環境は基本的には「五感」をつかうことを目的にされています。今まで保育園でこれほどまで、園庭の環境に意図をのせていたかなとドイツの環境を見ながら考えていました。

もちろんここで紹介されていることの多くは小学校が対象で書かれていることが多いです。しかし、これらの環境は実際には幼稚園や保育園でも設備されているところがありました。そこには「体験や経験」が中心となる考えとしてあるからそういった環境が作られているのだと思います。まさに「環境を通して」ですね。

「自然」を保育の中に取り入れるにはどうしたらいいのか。体験や経験する環境をもっと作りたいと思うのですが、どういった視点で考えていけばいいのかを考えるいい機会になります。

(投稿者 邨橋智樹)

2014年11月22日

|

カテゴリー : 環境

|

以前に新入園児が入ってきた話をしましたが、もう一人年中さん私の保育園に入ってきてくれました。非常に可愛らしく、新しく入ってきた子とは思えないほどしっかりしている様子でした。

私ははっきりと「大丈夫です。」と答えました。

なぜかというとうちの保育園は給食を貰うときは自分で自分が食べられる量を意思表示ます。「いっぱい?ちょっと?」と聞き、好きなものであればいっぱいですし、あまり好きなものでなければちょっと答えられます。もっと言えばこの食材が嫌いならば、それを指定してこれはいらないという事もできます。自分が食べられる量を理解してもらうという意図もあります。

更に、おかずはお当番である子どもがよそいます。子ども同士が必然と関われ、ご飯を貰い意思表示をすることで1日1回は必ず自分の意見を言える環境にあります。その中で上手く伝わらないことも少なくはありません。

余談ですが、私はバイキングに行くと最後には食べられなくなり残してしまうか、気持ち悪くなるほど食べて後悔するかです。きっと私も幼い頃セミバイキングをしていたら自分の食べる量を知れていたかもしれないと思ってしまいます…

(報告者 本多悠里)

2014年11月21日

|

カテゴリー : 考えること

|

私事なのですが、先日海外旅行に行ってきました。

海外にいく時に、頭を悩ませるのが「スマホ等の設定をどうするか?」ということです。私もどうする考えたのですが、それほど使う機会がないかなと、特に何の契約もせず基本は使わないようにしていきました。

無事、海外に到着して、色んな場所を訪れ、その土地の風習や、歴史、またおいしそうな食べ物などを、目の当たりにして興味津々。思わず普段通り、「どれどれ」とスマホで調べようとしたのですが、、、使わないような設定にしていたため、何も調べることができませんでした。

「日本にいるとなんでもすぐにスマホで調べられる」そんなギャップからか、少しもやもやした気持ちになってしまいました。

すぐ調べられる環境というのは、冷静に考えると恐ろしいものですね。

旅の醍醐味でもある、事前に調べること、本や看板を見て知ること、人に聞くこと、帰ってからも楽しみながら振り返ること。そういったことも、すぐに調べられる環境があると、ついつい忘れがちになり、忘れがちならまだしも、すぐに知ることができないことにいら立ちすら覚えてしまいます。

そんなことを感じた時に、保育の中で子ども達にも同じようなことが起きていないか考えてしまいました。

例えば、子どもたちの興味や疑問に、保育者が簡単に答えてしまって、まるで今回のスマホの様になっていないか。

散歩に出て、何か面白そうな植物を見つけた時に、園に戻ってから調べるという楽しむ体験ができているか。

例を出せばいくらでも、出てきそうです。

子どもたちの主体性・自主性を第一に考えていれば、そんなことは考えずとも大丈夫なのかもしれません。

便利な世の中に中では、致し方のないこともあるのですが、子どもたちが自分でやりたいと思えるような環境の大切さを改めて感じた出来事でした。

(報告者 西田)

2014年11月17日

|

カテゴリー : 考えること

|

私の今いる園には「亀池」なるものがあります。以前はミドリガメ2匹とクサガメ1匹、あとアカミミガメが1匹いました。しかし、その亀池ですが、もう子どもたちは池にはまることがあったり、ミドリガメやアカミミガメが子どもたちの指を噛んだりで、なかなかな問題のある池になっていました。そこで、何か対策を打とうということになり、「亀池をビオトープにプロジェクト」を立ち上げました。

そこで、そもそもビオトープとは何だということになりました。始め私はビオトープといえばため池のことかと思ったのですが、ビオトープとはドイツ語で「生物が生きていく空間、住み場所」という意味です。つまり、一般的に考える「ため池」だけではなく、生物が自然に生きていく空間であればそれはビオトープになるのです。また、難しく言うと「周辺地域から明確に区分できる性質を持った生息環境の地理的最小単位」であるそうです。小さい生態系の縮図を作るということですね。以前、ドイツに保育研修に行ったときにもどの園においてもこのビオトープが置かれていました。というのも、そこでは子どもたちが生物や自然を感じることができ、その中で起きる生態系を自然と勉強・研究するために置かれているという話でした。

ドイツのビオトープ

ドイツのビオトープ

ドイツはヨーロッパの中でもとりわけ自然保護に力を入れている国です。ビオトープという考え方もドイツから出てきたものです。そして、自然保護のためにつくった法律が1976年に制定された連邦自然保護法です。そこでは「自然そのものの存在価値と、人間の存在基盤やレクリエーションの前提という観点から、自然と景観の保護と発展」が第一条で述べられています。そして、具体的には、生態系の再生機能の維持と発展、自然の公益機能と自然と景観の多様性などの長期的保護を載せています。2002年4月4日の改正では、目的に将来世代への責務が追記され、生物多様性の確保や、レクリエーションにおける経済性と自然保護との関係の定義、またその調和が強調されている。更に、自然・環境にやさしい農業の促進、市民や環境保護団体などの参加権の充実、(各州が土地の10%を提供する義務を負う)ビオトープ結合システムの保全、電線における鳥類の感電防止、国立公園と保護区域における発展の可能性、風景計画における自然保護の強化などを規定していました。とりわけ「将来世代への責務」というのが今とてもかんがえられているそうです。

また、この自然保護法では、開発とは自然を作り替えて、人工物となった時点で終わりではなく、もう一度自然にできる限り近づけるために最大限の努力をして終わらなければならないものだとされているそうです。そして、ドイツではこの法律のもと、企業や政治、市民が一体となり自然保護に取り組んでいるのだそうです。だからこそ、見学に行ったとき、町の中には森が多く残っており、森の幼稚園やビオトープがドイツの保育園や幼稚園などの教育機関でも多く環境にあったのだと思います。

森の幼稚園

ドイツの園庭

そして、この法律には「生物の多様性の保全」や「ビオトープ」の概念も記されています。1つ目は絶滅のおそれのある生物はもちろん、ごく身近に自然に生息している生物とその生態系の保護の目標。2つめはビオトープを郊外から市街地の中心まで、また、池・湖・河川・湿地・草原から森林まで、さまざまな方法でつなげる工夫をする。3つめは現在の生物のビオトープの保護だけではなく、より多くの生物が住めるようになるための整備。開発事業の際にも自然の復元と創造に取り組む。と3つの概念を通して自然保護を進めていくように考えられています。

また、多様性の保全においては生態系を守ることと美しい景色を守ることが概念化されており、生態系を守ることは自然保護地域を作り、人の立ち入りを制限することでもともとの生態系を壊さないように配慮をしたり、開発が制限されることが行われています。美しい景観を守ることは連邦自然保護法の中にもあるように釣りなどのレクリエーションの利用に繋がります。景観保護地域ではレクリエーションの利用が許可されています。そして、生態系の価値が高まると自然保護地域に変更されることがある地域のことが景観保護にあたるそうです。こういった取り組みは森や郊外だけでなく、市街地においてもとても整理されています。ドイツの町中を見ていてもとても多くの自然が残されていたり、町の中にもたくさんあったりすんですね。

ドイツの自然環境の考え方はとても勉強になります。自然に対する姿勢などは見習っていくことも多いのは事実です。また、今の子どもたちにおいて、自然環境はどういった影響があるのかを改めて考える良い機会になるので、もう一度自分なりに整理していこうと思います。

(投稿者 邨橋智樹)

2014年11月14日

|

カテゴリー : 環境

|

前回の活動報告で世代間交流を紹介させていただきましたが、今回は乳幼児と小学生による世代間交流について、現在の学童の子どもたちの様子と交えて紹介させていただきます。

乳児と日常的に交流機会のある小学生は限られていると思います。

自分の家に弟や妹がいて、様子を見る等でかかわる機会のある子もいるでしょう。

しかし、乳児と呼ばれる期間は短く、歳が近い兄弟だと弟や妹が生まれた頃には自分自身もまだ幼いため、どのような様子であったのか覚えていないのではないでしょうか。

家の外に出ても、どこかで乳児と触れ合う機会などそう多くあるものではない。

小学生が乳児と交流することから得られることは、単に乳児の様子を知り、かかわり方を学ぶことだけではないと思っています。

もちろんそのような価値もあると思いますが、乳児という存在に触れることで生命についても考える機会にもなるのではないでしょうか。

生まれたばかりの乳児と出会うことで、生命を持って誕生してきていること、かけがえのない存在として大切にされていることがわかり、自分自身もそうであったということにも改めて気付くことができると思うのです。

他の世代間交流も人と人との交流であるので、生命にかかわっていることに違いはないですが、乳児とのかかわりは特に生命を身近に感じることのできる特別な交流であり、小学生にとって価値のあるものとなるのではないでしょうか。

また、乳児は小学生という普段かかわることのない者とかかわることで、両親や保育者以外の存在を知り、新たな世界に触れる経験を得られるのではないでしょうか。

小学生にとっても乳児にとっても互いに新たな存在や世界に気付くことのできる貴重な経験としてこの交流にはとても重要な意味があると思っています。

新宿せいが保育園では、週に一度年長組が下のクラスにお手伝い保育にいきます。

そして新宿せいが学童クラブでは、保育園から持ち上がりの子が比較的に多く、お手伝い保育に対してとても意欲的です。

また、お手伝いにいくクラスで圧倒的人気を誇るのが0歳児クラスです。

お手伝いにいく目的は各々違い、ほとんど乳児が可愛いからという理由ですが、交流をするということに意味があるのです。

正直ちゃんとお手伝いとなっているのか不安ですが、この交流から双方に多くの気付きや学びを得ていってくれたらと思っています。(投稿者 若林)

2014年11月9日

|

カテゴリー : 学童

|

私は今幼児クラス担任させてもらっています。その幼児クラスに8月から新入園児が入ってきました。早生まれということもあり、少し幼く同年代の子よりも体が少々小さいです。入りたての頃から環境の変化や前の保育園の小規模な集団から大きな集団に変わったことから、少し落ち着きはなく自分の思い通りにいかないとすぐに癇癪を起こし、少し手が出てしまう子です。

その子が最近、同じクラスの子と玩具の取り合いになっているところを目にしました。遠くから見ていたので駆けつけようと準備はしていたのですが、側にいたある男性職員が声をかけてくれていました。その後すぐにその男性職員は2人をピーステーブル(以前にも説明したケンカをした時に話し合う場所です)に連れていきました。そして一言。

と、色々と感じることのできる出来事でした。

2014年11月8日

|

カテゴリー : 保育

|

先週のお休みに家族で「おかあさんといっしょ」のファミリーコンサートに行ってきました。

「おかあさんといっしょ」と言えば、つい最近、新宿せいが保育園の運動会でも、「ブンバ・ボーン」という体操の歌を準備体操で踊りました。踊りの中の、コミカルな動きやフレーズが子どもたちに大人気で、いまだに園の活動中に「ブンバボーンやりた~い。」「今日もかけて~」と言う声が聞こえます。

そんな子どもたちに大人気の「ブンバボーン」は、やはりコンサートでも大盛り上がりでした。しかし、コンサートの中で一番盛り上がったのは「ブンバボーン」ではありませんでした。

一番人気だったのは「ぼよよん行進曲」と言う曲でした。この曲は、私が保育士を始める前からあるので、ご存知の方もいるかもしれませんが、コンサートではいまだに大人気だそうです。歴代の歌のお兄さんお姉さんが歌うこの曲、人気の秘密は、親子で参加できるという所にあります。

曲の中に「ぼよよよ~ん」というフレーズがあるのですが、その瞬間は、座っている親が、膝に乗せた自分の子を上に高く持ち上げます。

会場のところせましと、子どもたちが持ちあげられる様子や、楽しそうな声といった雰囲気は圧巻で、まるで日本武道館でも言ったかのように会場が揺れる感じがします。(日本武道館はいったことありませんが、、)

手をバタバタさせながら喜んでいる我が子、そして周りの子を見ると本当に明るく幸せな気持ちになります。おそらく会場にいるみんながそう感じでいると感じられているところもまたいいところなのでしょう。

もし機会があれば、コンサートに行って体験してみてください。と今回は少し保育の現場から離れてしまいましたが、みんなで喜びを感じることはすごい力があると実感しました。

そして、今回のタイトルにもつけたまだ見ぬ世界。

普段関わっている子どもや保護者、もちろん自分自身もまだまだ見たことのない世界があり、それをこれからたくさん知れること、それは大きな楽しみであり、またそれを楽しみ続けることでいつまでも成長できればいいなと思います。(報告者 西田 泰幸)

2014年11月7日

|

カテゴリー : 考えること

|

最近、私のいる保育園で、そろそろ、ゲームゾーンを変えていきたいという話が出ています。私の園ではそのゾーンを「ゲーム・パズル」として使っているのですが、結局の所、昔からある知育のおもちゃがあり、それらはどうも一人で遊ぶことが多くなっています。「ロンディ」という丸い形のものをつなげて遊ぶおもちゃが人気なのですが、できたものを戦わせることや剣を作って戦うこともしばしば・・・。ちょっと落ち着いて遊ぶという目的からもずれてきました。そこでボードゲームを進めました。そこには「待つ」という活動もありますし、「ルール」も守って遊ばなければ面白くありません。もともと、私の園にもいくつかはあるのですが、あまり使われていません。これからは少しずつ出していこうかという話になっています。

そもそもボードゲームはとても歴史が古いものです。日本に昔からあるボードゲームといえば双六や将棋がすぐに出てきます。しかし、ボードゲームの起源はとても古く遡ると紀元前3500年のエジプト王朝の古墳から出てきた「セネト」や紀元前2600年の古代トルコのウル王朝の遺跡から出土した「LOYAL Game of Ur」が最古のボードゲームだと言います。どちらとも「競争型のボードゲーム」であり、いわば双六と同じようにサイコロを投げて、自分のコマを進めていくことでゲームを進めていくのです。しかも面白いのはどちらも自分が1つのコマをもつのではなく、セネトは7つの、「LOYAL Game of Ur」では4~5つのコマと複数のコマを使って行うということです。1つのコマを使って遊ぶということは江戸時代など意外と最近になってからだそうです。コマを進めることはサイコロを使用しましたが、この時期は6面体のサイコロではなく、三角形の4面体や投げ棒といった棒の裏表を使ったサイコロを使用していたそうです。また、「セネト」に関しては、多くはエジプトの王様の墓から出土されたもので、あのツタンカーメンの墓からも出土しました。というのも、セネトは死者の旅のための護符として使われ、ゲームにおける運の要素と、エジプト人の決定論への信頼がその理由で、成功したプレイヤーは、国の神殿の偉大な神々、ラー、トート、しばしばオシリスらによって守られると信じられていた。このことは遺体と一緒に置かれた「死者の書」にもこの「セネト」の記述があるそうです。

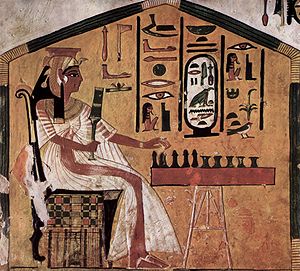

女王ネフェルタリの墓の壁面に描かれているセネト

アメンホテプ3世の墓から出土したセネト

「LOYAL Game of Ur」

日本における双六の記述は日本書紀の持統3年(689年)12月8日に「双六を禁止する」ということが初めての日本の歴史上での登場だといわれています。おそらく、シルクロードを通り中国から日本に伝来したのだと言われています。また、「双六」という名前も中国の「双陸」から来ているそうです。それにしても「双六を禁止する」って・・・。よほど、その頃の遊びで爆発的に流行ったということが分かりますね。いまでいう「テレビゲームは一時間だけ」という母親の口癖と同じように感じます。ただ、この時期双六を楽しんでいたのは裕福層がことをいうのか、それとも庶民的に双六が楽しまれていたのかはまだはっきりとはしていないそうです。しかし、聖武天皇の愛用品が正倉院の宝物庫から出てきたことなどを考えても、おそらく朝廷の裕福層が楽しみすぎて仕事をしなくなったのだと思います。これらの禁止令は後にも平安時代、鎌倉幕府時代、江戸時代にも出ていたそうです。そこには賭博の要素が盛り込まれることがあり、禁止することの理由は様々なのですが、それほど双六は長い間形は常に進化しながら親しまれたものだったのです。そのほかにも出産にまつわる宮中行事として盤双六を行う(単にさいころを振るのみの場合もあった)慣習があったことや、女性のいわゆる「嫁入り道具」の一つとして雙六盤(盤双六を遊ぶ盤)を持たせる慣習のある地域が江戸時代後期頃までは存在していたことがあったそうです。エジプトでは死者のために使われた「セネト」が日本では出産という場面で双六が使われたのはとても興味ぶかいですね。

また、日本における双六は「盤双六」と「絵双六」に枝分かれしました。「盤双六」は今で言う「バックギャモン」であり、「絵双六」が今の双六に分類されます。とくに「絵双六」は日本独自の発展を遂げたものであり、絵の中に双六を入れ込んだことでその時代の風刺やテーマを持たせたものは他の国のボードゲームにはない発展を遂げています。日本だけでなく、海外でもモノポリーなど、その進化は時代によっていろいろと国によって独自の進化をしていきます。

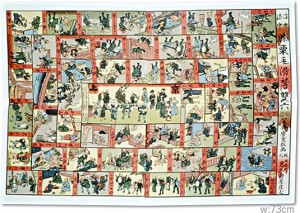

東海道中膝栗毛が描かれている絵双六

盤双六で遊んでいる様子

現在ではそのボードゲームの遊び方は双六のようなものに限らず、実にいろんな内容のあるボードゲームがたくさんあります。特に最近ではテレビでも紹介されましたが渋谷にある「ボードゲームカフェ」というものが流行っているそうで、ボードゲームの楽しさが改めて見直されてきています。そして、そこで紹介されていたボードゲームのほとんどはドイツのものでした。以前新宿せいが保育園で働いていたときにもカグヤの方々がドイツのボードゲームを紹介してくれました。ドイツのボードゲームにはゴールした人が勝つというものだけではなく、みんなで絵をつなげるものやみんなで猫からにげるものなど、「みんなで協力」して遊ぶものが多くあるのが魅力だそうです。また、ドイツのボードゲームの特徴は基本的には大人から子どもまで一緒に遊ぶことを中心に作られています。つまり、ファミリー指向になっている。だからか、年齢の設定はあるものの、ルールが分かるのであれば、どの年代の子どもから大人まで非常に幅広く遊べる内容になっています。また、双六のように運だけで行うゲームはほとんど無く、だからといって、将棋や囲碁などのように運を排除したゲームも少ない。そのため、初心者や子供でも勝つことができ、また、習熟することにより勝ちやすくなるという上達の要素もあるのが特徴である。造形も非常に良くできており、デザイナーも人気のある人が多く、売り上げに影響があるほど、その内容はレベルの高いものになっていることがほとんどらしいです。

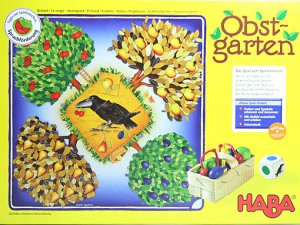

カラスよりも果実を早く取るゲーム

猫からネズミが逃げるゲーム

確かに保育園にあったドイツのボードゲームもカラスに果実を取られる前にみんなで収穫するといったゲームでした。ゴールがあったものだとしても、一人だけでゴールするものではなく、複数がゴールできるようなものが多くあります。双六のように一人ゴールすることが楽しいということもあるのですが、それだけではなくみんなで協力して1つの目的を達する楽しさもゲームの要素としてあるというのを感じます。改めて「ゲーム」というものの考え方を考えてみる機会になりました。今回ボードゲームの話になったのも、この秋の夜長、家でテレビやテレビゲームだけでなく、ちょっとトランプとかしてみない?とゲームをすることがありました。その時、やはりこれらの電気を使わないゲームは会話や対話が多く生まれます。顔を見て行うゲームは改めて、コミュニケーションを取る1つのツールとして有効だなと思いました。子どもたちにとってはそれだけでなく、みんなで考えることや待つこと、戦略を立てること、いろんな要素があります。こういった環境を作ることをもう一度考えてみようと家で遊んでいて改めて思いました。

(投稿者 邨橋智樹)

2014年11月6日

|

カテゴリー : 環境

|