午前の公開保育後、また別の保育園さんで園内研修を行いました。

今回の園内研修は、前もって質問事項をもらっていたので塾長はそれをもとに答えながら話しをしていきました。

Q人形の片付ける場所を示しているが、片付けられない。どうすれば…

A「人形」や「ブロック」など、集合の概念がないとか片付けられない。1歳児で大切な遊びは見立て遊びです。見立てることで、想像力が養われます。また、3~5歳児では、「散歩」が大切です。というのは、行った先が目的地ではなく、向っている道中が目的地と言われている。歩いている途中で面白いものを見つけたり、発見をすることが大切。

Qハイハイを十分にすることはとても大切なのは理解しているのですが、9か月の子が立ち上がってしまい、その子に対してどうしていけばいいのか。

A立ち上がるためには、先ずつかまり立ちをするはずなので、つかまれるもの(家具や、先生の足など)を遠ざける必要がある。

Q3歳で出来ていてほしいことができていない場合は…

A発達とは飛ばすことができないことから、2歳の時に先生が十分にしてあげなかったからなのでは。その部分だけ2歳児と同じ対応をしてやってあげちゃう。園を卒園するまでにできるようになっていれば良い。

Q5歳児の子たちが「自分が、自分が」という主張が強すぎて相手に対しての思いやりがないのですが…

A自分の主張が通ったり、話を聞いてくれたという喜びを先ず感じさせてあげる。そうすれば相手の気持ちもわかってあげられる。

Qアレルギー児が増えてきているのですが、それに対する対応とは…

Aアレルギーとは、自分の身体に異物が入ってきたという反応なので、「あまりの清潔主義はほどほどに」を提案している。

といった質問を答えながら園内研修をしていきました。このように全国の保育園さんで園内研修をし、質問などを聞いていると、その保育園さん独自で悩んでいる事だったり全国的に悩んでいることだったりと、私自身は調理なので私では気付けない部分を保育士さんが普段悩んでいる事と、それに対する答えが学べることが最近刺激的です。(報告者 柿崎)

私事なのですが、10月から新宿せいが保育園で再び働かせていただいています。

1年半ぶりに戻ってきたのですが、色んな変化があり、勉強させられるばかりなのですが、ついこの間、すごく驚いたことがありました。

それは、戻ってきてから、初めて0,1歳の部屋に保育に入った時に、子どもたちがだれも泣かなかったということです。

3、4,5歳児クラスぐらいからだと、まだ私がいた時を覚えていて、普通に話しかけてくれます。

ですが、初めて会う0,1歳の子どもたちが誰も泣かずに一緒に遊んでくれるとは思いませんでした。

中には「だれなのかなー」と、私のことを見つけて警戒する0歳さんもいたのですが、しっかりと自分で慣れている先生を探し、その近くに位置取りながら観察していました。

考えてみれば、新宿せいが保育園では朝夕の保育中に違うクラスの職員と関わりがあったり、時間が空いた時間に保育室に来てくれる調理の職員いたり、看護や事務の職員など、40人近い大人が子どもたちそれぞれと関わっています。

40人近い人と関わること、それは大人の生活の中でも多いと感じるのに、0~5歳の間にそれが経験でき、普通のことになっているというのは、とてもいい経験だなと感じます。

そんな中、3,4,5歳のクラスには何人か、警戒をしたまま近くに寄ってこない子もいました。もちろん、それもどうするのかな~とその子どもたちの様子を見ているのですが、そんな様子を見ていてあることを思い出しました。

以前、NHKのヒューマンという番組で

紛争地域に入った軍隊が言葉も通じない環境で一触即発の空気の中、そこにいる民衆とどう向き合ったかというシーンでした。得も言われぬ空気の中、そこにいる軍隊がとった行動は「みんなで笑う」ということでした。「笑顔」見せることで、その場の空気は穏やかになり、そこをやり過ごすことができたそうです。

子どもたちの警戒と、紛争はだいぶ違うかもしれませんが、「笑顔」を見せながらゆっくり仲良くなっていきたいと思います。

(報告者 西田 泰幸)

前回に引き続き、「緊急時のアレルギー対応について~エピペンの実技指導、アナフィラキシーの対応など~」の研修についての報告をさせていただきます。

アナフィラキシー症状が見られた場合に使用することで、医師の治療を受けるまでの短時間、症状を緩和させることでき、ショック症状を起こす事を防ぐ補助治療剤が「エピペン」です。

エピペンは太ももの前外側に注射するもので、入っている成分はアドレナリンです。

アドレナリンには血圧を上昇させる作用があるそうです。

エピペンを注射する上での状況判断基準は、蕁麻疹まではまだ注射せずに経過観察で、食後30分以内にゼーゼー(喘鳴)、喉が苦しい、オットセイが鳴くような咳、顔色が青白い、唇が紫色のいずれかか、嘔吐を繰り返し、脈が速いか、動悸を訴える場合に注射するべきだそうです。

そこで講師の先生がこの講義の中で最も強く訴えていたことがあります。

それは、「本人の意思は無用、親へは事後承諾で!!」ということです。

最初は人命を優先すれば当たり前のことなのに、なぜそこまで強調するのかわかりませんでした。

しかし、現在では子どもが嫌がったので子どもの意志を尊重して注射しなかったという事例が多くあるそうです。

逆に経過観察段階の蕁麻疹が出たから注射してしまい、結果的にアナフィラキシーではなく、誤射となるケースも少なくないようです。

この2つのケースの原因は、共にアナフィラキシー症状が出た時のエピペン注射の状況判断基準における知識不足であり、この2つのケースは命を落とす危険性があるのです。

しかし、エピペンを打たなくても誤射してしまっても罪には問われません。

これが知識不足を促す結果となっている気もしますが、罪になるとなれば、また別の問題が生じる事でしょう。

罪になる、ならないは関係なく、子ども預からせていただいている私たち保育者や教育者は、アナフィラキシー症状が出た時のエピペン注射の状況判断基準における知識をしっかりと養っておく必要性を強く感じます。

私がこの研修に参加した経緯は、私が勤めさせていただいている学童の子どもの中にエピペンを処方されている子がいるからでした。

しかし、もっと幅広くこのような研修を行い、皆が皆周知していかなければなりません。

現に学童にいるエピペンを処方されている子が医師から学童の職員に渡すようにとエピペン使用時のことを記してある書類がありますが、その書類に書かれていることは要点をまとめたものにすぎず、今回の研修で初めて知り得たことが多々ありました。

今回の研修でアレルギーの原理からアナフィラキシーが出た時のエピペンを用いる細かな対応まで学べる良き機会となったと共にこの研修を受ける必要性を受けたものが広めていかなくてはといけないと感じた研修でした。(投稿者 若林)

10月9日から11日まで富山県の保育園さんが公開保育をするという事と、また別の保育園さんから園内研修の依頼があったので塾長に同行させてもらいました。

以前からこの園内研修は決まっていたのですが、今年ドイツに行ったメンバーが2名働いている保育園さんで、その公開保育に横浜の園の園長先生も出席をすると聞いたのでそれならばという事で同窓会開催の話が決まりました。決まったと言っても公開保育まで残り一か月を過ぎていたので、「最悪集まらなかった場合には5人でもやろう」と塾長と話していたくらいでした。そして募集をかけ、最終的に集まったのは10名と予想を超える人数が集まってくれました。

同窓会を毎年開催する目的は、ドイツに行ってから学んできたことを実践したり、どう自園に取り込んでいったなどの発表をしたりする会です。今回の会はドイツへ行ってから3ヶ月半後というスピード開催だったので、なかなか実践までいってないという話もありましたが、やはり一緒に行ったメンバーという事で再会の嬉しさと楽しさでとても盛り上がった会となりました。

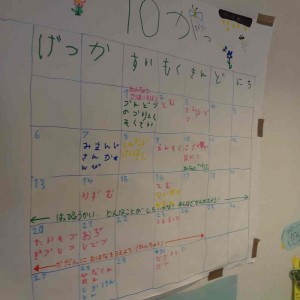

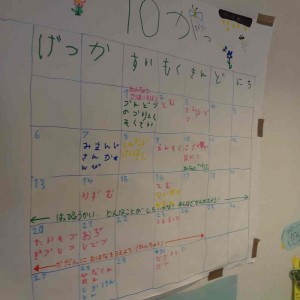

10日の午前中は、その保育園さんの公開保育でした。個人的に一番目を引いたのは、模造紙1枚分くらいの大きな手作りカレンダーでした。そこには、10月に予定している遊びや活動などが書かれていました。そのカレンダーを作り始めたきっかけは、盆踊りの日までに子どもが自分のお面を一週間ある中でいつ作るかを計画できるカレンダーでした。一斉にやるのではなく期間の提示があることで、いつ作ろうかと考える。また、「今はこれがしたい」という遊びの優先順位が決められる、2~5日くらい先を見通せるようになる。という目的があったそうです。先生が一回一回確認をしたり、先生からその日にやらせてしまうというものではなく、あくまでも子どもを主体とし、自分でいつやるかを選択させているという事でとても参考になりました。

10月の予定カレンダー

また、給食の様子も見学させてもらっていているなかで、先生だけ主食が置かれていなかったので質問させてもらったところ「主食だけは自分たちで持って来てもらっています」と教えて頂きました。後から塾長に聞いたのですが、「全国ではむしろその方が多い。ウチみたいに大人と子どもが同じのを食べ、同じ時間に食べられるのは珍しい方だよ」と教えてもらいました。臥竜塾メンバーにも実家が他県で保育園をやっていので聞いてみたところやはり新宿せいがが珍しいということでした。

今まで普通だと思っていたことがむしろ全国では珍しいといことに驚きました。「違い」を感じながら思ったことは、

塾長が常々言っている事ですが、やはり子どもを主体とし、最善の利益を与えていかねければなりません。それには先ず、先生たちが楽しんで働けることが大切だと思います。それが全国共通になれば子どもにも良い影響があるように思います。(報告者 柿崎)

前回「話すこと」よりも「聞くこと」、「聞く」=「信頼」という話をしました。では、どうしたら自分の「聞く力」をステップアップできるのでしょうか。

まず、相手と話をするときに目指すところは4つめの習慣「Win-Win」です。話す側も聞く側もどちらも幸せになるように聞くことが理想です。そして、「話す側」に信頼してもらうためには「共感」することが大切です。子どもたちとの関係でもよくこの「共感」は大切になりますね。大人にとってもその気持ちは変わらず、「共感してくれる、聞いてくれる」からこそ、話そうと思うものです。では、人はどういったときに「共感してもらっている」と感じるのでしょうか。コヴィ氏は「共感による傾聴とは相手の目線で話を聞き、心の底から誠意をもって相手を理解しようとすること」といっています。つまり、相手が「何を言ったか」という目線ではなく、「どう感じたか」を聞くようにすることが必要です。その目線を持つだけで、聴き方は大きく変わってくるかもしれませんね。つい相手の感情や世界を見ずに相手の話を止めて、自分が話し始めてしまうことは少なくありません。人の話を聞くときはまず自分の「話したい」という欲求をできるだけ自制することが大切です。

また、この章では会話の段階を4つに分けています。0から始まり、「無視」、「聞くふり」、「選択的に聞く」、「注意して聞く」、「感情移入して聞く」の5項目でその最上位が「感情移入して聞く」と言うことです。この「感情移入」というのがなによりも「共感」ということに近づくわけですが、ここで1つ落とし穴があります。感情移入とありますが、それは「自叙伝的な聴き方」をしては相手が「共感」したとは思わないということです。「自叙伝的聴き方」とは人の話を自分の経験上で解釈し、評価しようとする聞き方です。「私のときはこうだった」という話し方がそうです。結局その話し方では相手にとっては「本心の意味で気持ちを分かち合ってくれた」とは思わず、「自分と比べられた」と思うであろうし、ともすれば、「自分はだめだ」と悲観的に捉えてしまうことにもなってしまいます。そういった上辺だけの傾聴(もどき)は逆に相手を傷つけ、人間関係を最悪の方向に持っていきます。なによりも必要なことは「相手を心から理解しよう」と思う気持ちが「傾聴、共感」を生むのです。

それらを踏まえ、共感による傾聴の上達のために、4つのステップが紹介されています。第一段階は「相手の話の中身(キーワード)を繰り返す。」これにより相手の話を注意して聞くようになる。第二段階は「話の内容を自分の言葉に置き換えて話す」話の内容を考えながら聞くようになる。第三段階「相手の感情を自分の言葉で置き換えて話す」相手の感情に注意して聞くようになる。第四段階「第二、第三を同時に行う」この段階で初めて相手は心を開き、信頼感が生まれる。これらの4つの段階を注意して心がけることで「共感による傾聴」が上達していくと書かれています。そして、ここの最後の文章には「あくまでこれらのスキルを使った傾聴は、相手を理解したい」という誠意があってこそ、意味がある。と言われており、そのためには以前から説明しているある7つの習慣を心がけていないとできないことです。

文章だけで見ると、その「共感による傾聴」は決して難しいことではないように思えました。しかし、なによりも「相手を理解しよう」と思う気持ちを持つことが一番先で有り、まだまだ自分自身冷静な気持ちを持つことができず、熱くなってしまい「傾聴もどき」をしている部分は多々あります。自分の「話したい」欲求を止めること、自制できることはある意味「人格者」になるための第一歩なのかもしれません。

以前、私の園にカグヤの方が来られて「一円対話」をしました。そこでのルールには「相手が話している間は聞く、言葉や相づちをいれない」というルールがありました。一円対話ではあくまで「ルール」だったのですが、それは相手の言葉に感情移入できるための一つ目のステップをルールにより超えることができるようにしたものだったというのが分かります。

今回の話は自分にとってはかなり大きく、重要な内容だったのですが、ちょっとした心がけ1つで相手の信頼は大きく変わります。私は「話すのが好き」なタイプなので、どうしても自分の方に話を持っていこうとするのですが、それではいけませんね。この章にはこうも書かれていました。「私たちは多くの場合、外部の助言がなくても自分をコントロールできる。心を開くチャンスさえあれば・・・自分の問題を解きほぐしてくれる。すると解決策がその過程ではっきりと見えてくるものである。」人に話しているうちに自分のしなければいけないことが見えてくることはとても多くあります。話していくうちに「気づく」この姿勢は「見守る」ことに近いように思います。相手のことを信じて、理解しようとする。ということは保育においても、実社会においても必要とされるものだというのを改めて感じました。

(投稿者 邨橋智樹)

新宿せいが学童クラブでは登所すると、必ず連絡帳を出すことになっています。

保育園と違い、子どもたちだけで来て、子どもたちだけで帰るので、帰宅時間の変更などがあった場合は、この連絡帳に書かれることになっています。

ほとんどの子が来ると同時に出してくれるのですが、学童で友達に会えたことが嬉しかったり、何をして遊ぼうか考えていたり、はたまた宿題のことを考えていたりと忘れてしまうことも時々。そんな時は職員が声をかけて、出してもらったりもしています。

先週、そんな連絡帳を何日も出し忘れてしまっている子がいました。

当然、その度に、「連絡帳忘れてないかい?」などと声をかけられているのですが、正直、声をかける方も、かけられる方もいい気分ではありません。

そんな思いがお互いに通じたのか、ある日、学童の入り口をくぐるなり、連絡帳を職員に渡していました。そんな様子に、私も、その子も思わず微笑んでしまいました。

その日のおやつ後、みんなで話をするタイミングで、当番の子どもたちが「先生からなにか伝えることはありますか?」と聞かれ、思わずこういってしまいました。

「最近、連絡帳を出し忘れている人がとても多くなってます。もしかしたら、よく言われているなと思っている人もいるかもしれません。でも、今日はそんな中、誰よりも早く連絡帳を出してくれた人がいます。それは○○くんです」と、その子の名前を言うと、照れくさそうにしながらも、嬉しそうでした。

それ以来、、、といってもまだ3日ほどですが、その子は学童に来て、連絡帳を出し忘れることはなくなりました。そして連絡帳を出した後、ハイタッチをするというちょっとした楽しみもできました。

口うるさくなってしまいそうな時は、褒めることを忘れずに、伝えたいことが、お互いにうれしく思えることは一番の伝え方のような気がします。

(報告者 西田 泰幸)

先日、「緊急時のアレルギー対応について~エピペンの実技指導、アナフィラキシーの対応など~」の研修に参加させていただく機会がありました。

その研修では、アレルギーの原理からアナフィラキシーが出た時の細かな対応まで学べる良き機会となりました。

主に食物アレルギーに関する内容で、初めに食物アレルギーは年々増加傾向にあるということから始まりました。

では、その原因は何なのか?

それは残念ながらまだ解明されていないようですが、そのため、いろいろな推測、仮説があるようです。

そもそも食物アレルギーは、特定の食べ物が体に入った際に体の免疫機能がそれを異物と認識して、異物を体の外に排出しようとする働きなので、本来は体にとって必要不可欠な機能でもあり、免疫が弱いと勘違いされがちであるがむしろ免疫が強すぎることが原因であるそうです。

現代の児童の間にアレルギーを持つ割合が増えている原因は、衛生仮説に基づいたものが推測されていて、より文明的な世の中になり、清潔な環境の中で生まれ育った子どもはより多くの対外物質を異物として認識してしまい、それがアレルギー増加となっているというものです。

つまり、体が対外物質に慣れ、それを異物と認識しなくなることでアレルギー反応が起こらなくなるのです。

衛星仮説の背景には、現代の子どもたちを取り巻く環境は数十年前とは大きく変わり、少子化の影響から子どもが(兄弟が)少なくなり、一昔前よりも過保護に育てられることが多くなったことと、アレルギー物質が無い食品の増加や、ある程度の偏った食生活(肉類ばかり食べるなど)があるそうです。

ご存知の方も多いと思いますが、そこで求められるのが、保育園を含めた特別な機関でアレルギー物質を少量ずつ体に含ませ、慣れさせるという治療をする必要があるということです。

食物アレルギーは時としてアナフィラキシーショックを起こし、命を落とす可能性も秘めている危険なものです。

その危険性は多くの人々に認識されているが、原因は清潔すぎる環境や偏った食生活であることはあまり知られていないのではないでしょうか。

そこにも原因の1つがあるのではないかと思いました。

子どもの発達にも「遺伝説」「環境説」が唱えられていて、現代では環境説が有力視されていますが、食物アレルギーに関しても同様に、環境(食生活)が重要なのだと気付くことができました。

保育園としての食物アレルギーに関する役割は「アレルギー物質を少量ずつ体に含ませ、慣れさせるという治療」もありますが、そういった事後の対応の他に子育て支援はもちろんとして、食物アレルギーの予防策等の事前の対応として、保護者の方々に正しい食育のあり方を発信していくことが大切であると思うことができた研修でした。(投稿者 若林)

7つの習慣もいよいよ5つ目になりました。この5つ目の習慣が私にとっては一番課題であり、一番仕事をしていく上で考えていかなければいけない事柄であると思います。以前「Win-Win」の項目の冒頭で同じことが上がりましたが、今回は「聞く力」です。そして、ここでは「聞く力」は「まず理解に徹し、そして理解される」とあります。では、「聞く力」をつけるにはどうしたらいいのでしょうか。

「聞く力」=「信頼」だともこの本では言っています。

「人間は自分の話をたくさん聞いてくれる人に信頼や親しみの気持ちを抱くもの」

と言っています。確かに考えてみると、本当に信頼できる人というのは助言をくれるよりも、悩みや話を聞いてくれた人ではないでしょうか。自分の話ばかり主張することは自分のエゴであり、傲慢な部分でもあるのかもしれません。

「人は「話す」ことに快感を得る生き物で、みんな自分の快感を優先してしまう。その結果、誰も人の話を聞いてはおらず、会話のように見えて、会話じゃないズレた言い合いをしている」とありますが、そのようなことは珍しいことではなく、思えばそういう状況はよくあるように思います。

また、こうも言っています。「わたしたちはえてして、問題がおきると慌ててしまい、その場で何か良いアドバイスをしてすぐに解決しようとする。しかし、その際、私たちはしばしば診断するのを怠ってしまう。まず、問題をきちんと理解せずに解決しようとするのである。」

この文を読んで、私は豊臣秀吉を思い出しました。彼は戦国時代に百姓から大名にのし上がったというのは有名な話ですが、彼を大名にのし上げた彼の能力は戦などではなく、人の心を掴むのがとてもうまかったと言います。歴史書などには「人たらし」といわれるほど「人心掌握」がうまかったのです。その彼が会議などで自分の意見を通すときにどうするか。その1つの方法はまず「聞くこと」そして、周りの意見が出終わったところで自分の意見を出したそうです。前述にある「診断」を丁寧にやっていたのかもしれません。そして、それが「信頼」を生みあれほどの大名にのし上がったのだと思います。

まず、「話す」ことよりも「聞くこと」から始めることが一番の近道なのです。わかってくれない相手に対して、分かってくれないと責める前に自分自身も相手に同じ事をしていないか振り返ることが必要です。えてして、相手も同じ事を思っているかもしれません。ついそういった相手に「交渉術」や「会話術」を学び使おうとするが、逆に相手は「自分を操ろうとしている」と身構え、かたくなになってしまう。

こういった経験、、、多いですね。。。。

また、毎回言うことが違う人や気分屋で態度に一貫性がないような人にも人は本当の気持ちを打ち明けたいとはあまり思わない。まず、自分本位の発信はやめて相手のペースに合わせる努力をすることが必要ですね。

コヴィ氏はコミュニケーションの能力(読む・聞く・書く・話す)の中で「聞く」能力が一番重要なスキルだと言っています。しかし、その聞く練習や訓練を受けたことのある人は非常に少ない。そのため、興味のあることをなら注意深く聞くが、興味が無い話だと一部だけを選択的に聞いてしまうひとが多いと言います。

最近、子どもたちの中でも「聞く力」というものが非常に課題になっていると言います。今いる園でも、自己主張は多いのだが、人の話を聞くことができない子どもたちが多いです。聞いてほしい事柄の話がズレていることも多いですが、ある意味、話を聞く側にも課題があるのかもしれません。子どもたちが話を聞かないのも「信頼」がたりないからなのかもしれません。

では、話を聞くためにはどういった視点が必要なのでしょうか。自分はこれからおこる人間関係に課題を持ち、繰り返すしかないのかと思っていましたが、上達のためにはあるステップがあるとコヴィ氏は言います。では、それはどういったステップなのでしょうか。

(投稿者 邨橋智樹)