塾長が掲げている「見守る保育の10ヶ条」というものがあります。

おそらく今年の環境セミナーに参加されている方や塾長の講演などで聞いたことがあると思います。

その中の一つに「社会を構成する一員(シティズンシップ)」があります。

保育者だけが子ども達を保育するのでなく、地域みんなで子ども達を見守っていく必要があると思います。

そして、子ども達も社会の一員としての意識が必要だと思います。

ただ、子ども達に、こんな難しいことを話しところで理解するのは難しい事だと思いますが、

例えば散歩の途中で地域の人に挨拶をしたりするのも私は立派な社会の一員として地域に貢献していると思います。

以前、こんなことがありました。

345歳で散歩に行くと、犬を飼っている家の前を通るそうです。その時は必ず犬の名前を呼んでいるそうで、犬もそれに、答えるかのように吠えているそうです。

ちょうど私が玄関の掃除をしていると一人の年配のおばさんが保育園に訪ねてきました。

そのおばあさんは、折り紙でサンタクロースを作った物をたくさん持ってきて、子ども達に渡して下さい!と言いました。

聞くところによると、自宅の前を散歩で通る度に犬に声をかけてくれたり、犬の散歩途中に会うと声をかけてくれたり…とても嬉しかったそうで、

何か子ども達にお返しをしたいと考えて、ちょうど時期がクリスマスだったので、プレゼントを作ってくれたそうです。

また先日、地域のお祭りがあり、男性職員が四人、お神輿を担ぎにいきました。

他にも新宿区の学童、児童館が一斉に集まり運動会が毎年行われていますが、学童職員と保育園の職員が自主的に参加させていただいたり…。

保育園として、地域という社会に貢献するというのも大切な役割だと私は思います。

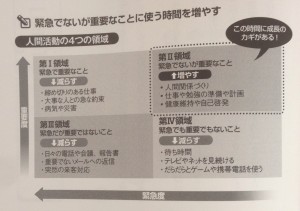

ドラッガーはこんなことを言っています。

「組織とは、個としての人間一人ひとりに対して、また社会を構成する一人の人間に対して、何らかの貢献を行わせ、自己実現させるための手段である。」

と言っています。

少々ドラッガーの言っている事と離れてしまうかもしれませんが、

ここの「社会を構成する一人の人間」という言葉に注目してみました。

冒頭に述べた「シティズンシップ」と同じ意味合いがあると私は感じました。

保育園というのは、以前の「マネジメント」で書いたように、子どもを単に預かる場所でではありません。

色々な役割がある中の一つで地域に貢献するという役割もあると思います。

と言うのも、よく聞く話し保育園が住宅地に建設予定になると

「子どもの鳴き声や騒ぎ声がうるさい」という苦情があると聞きます。

確かに万民が子どもの事が好きかというと、中には苦手な人がいるかもしれません。

だからこそ、保育園としての真価が問われると思います。

実際に子どもの声がうるさい時があるかもしれませんが、それを打ち消すほどの地域としての役割を、

示すことで保育園という印象が変わるような気がします。

「もしドラ」では野球部がマネジメントを取り入れたことにより、

部員一人ひとりの気持ちが180度変わり、実際に結果を残しているくらい、

変わった事に、周りの運動部が、あの野球部がどうしてこんなに変わったのか?と主人公に聞き、

ドラッガーのマネジメントを取り入れた事と、具体的な方法を教えたのです。

そうすることで周りの運動部のチームワークが良くなりはじめたのです。

その見返りに、総力向上のために、陸上部から走り方を教わったり、

ピッチャーには柔道部に下半身の鍛え方を教えてもらったりと、お互いに協力を始めたのです。

また運動部だけでなく、文化部にも積極的に働きかけ、料理部には作った物を試食する代わりに率直な感想を言ったり、

吹奏楽部には応援歌のアレンジを求め、より高度なレベルを求めることで、やる気が出たり、

そして不思議なことに、陸上部が野球部員に走り方を教えることに自分のタイムが早くなったという具体的な結果が出始めたそうです。

それをきっかけに、学校の枠を越えて、地域の少年野球に対して野球教室を開くことで、自分たちの技術向上を目指すなど、

ただ、自分たちだけが、強くなり有名になれればいいという考えでなく、

学校という社会の中で、お互いに貢献し合う関係が出来始めたのです。

「もしドラ」は本の世界なので、現実ではありませんが、

とても理想的な学校ですね。

色々と新宿せいが保育園を思い返しえみると、案外「もしドラ」の学校と似ているかもしれません。

冒頭にも書いたように職員が地域に積極的に働きかけたり、

塾長は地域の盆踊りの曲まで作製しました!皆さん知ってますよね??

作詞は塾長、作曲がたにぞうさん、そして振り付けが佐藤弘道お兄さんのコラボです!!

こんな風に地域を一緒になって楽しむと、

地域も新宿せいが保育園という存在を認めてくれて、

何かと保育園にも貢献してくれます。

まさに新宿せいが保育園の理念「共生と貢献」です。

保育園と地域が共に生き、共に協力しあうことで、お互いに貢献し合う・・・。

とても素敵な関係ですね。

少し、保育園の自慢話になってしまいそうなので、この辺で止めておきますね(笑)

(報告者 山下祐)