【ゴー・ビトゥイーンズ展:こどもを通して見る世界】で感じてきた報告も、今回で最後です。

これまで、『異なる文化、現実と想像、大人と子ども、 あらゆる境界を行き来する子どもたちが放つ「生きるちから」』について見てきて感じたことは、子ども独特の世界観は、子ども特有の想像性がきっかけとなり、目に映る現実の世界と、想像の世界とがリンクした結果の産物であるということです。大人が目にする子どもの理解できない行動や雰囲気が、その境界の往来を可能にしているのです。

この展示会の主催者は、こんなことを行っています。

『本展は、異なる文化の間、現実と想像の世界の間など、さまざまな境界を自由に行き来する子どもの性質に注目し、子どもの視点を通して世界を展望しようとする試みです。世界各国の優れたアーティスト26組の作品に表れる子どものイメージを通して、社会で起こっているさまざまな事象に注目し、政治、文化、家族など子どもを取り巻く環境と、彼らが直面する諸問題に目を向けます。さらに、遊びや夢、記憶などをキーワードに、大人の常識や伝統の枠組みにとらわれない子どもの創造性と、その多様な感覚に迫ります。 環境に翻弄される存在であると同時に、行き詰まった情況の突破口ともなり得る子どもの潜在能力は、未来への鍵となることでしょう。境界を超える子どもの姿を通して、より多様な価値が共存する、新たな世界への可能性を探ります。』

境界を往来する子どもたちは、新たな扉を開く突破口であり、未来への鍵なのです。大人が「またそんなことして!」「いいかげんにしなさい!」と言っている子どもの行動が、もしかすると未来を創造する力になるかもしれないのです。

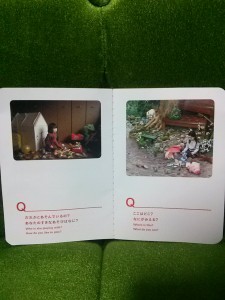

そして、この展示会のサブタイトルに「こどもを通して見る世界」とあります。それは、この展示会が始まる期間前に、一般の子どもたちに実際に見てもらった感想や思いを、展示写真の下に掲示してあるのです。その言葉からも、子どもたち同士で独特の想像を、さらに想像で返してそれを広げる掛け合いが読み取れたりして非常に興味深かったです。また、キッズ・ワークシートといって、美術館に訪れた子どもたちを対象に作られた冊子がありました。そこには、写真を見て、自分がどこを見てどう感じたか、写真の子どもは何を言っているのか、そして自分の好きなものは何なのかといった、自分自身の深い部分に問いかけるような質問が書かれています。行った日にも、多くの子どもたちが用意されたテーブルで、ワークシートに何やら思い思いに書いていました。

私は「ゴー・ビトゥイーンズ」とは、ずっと写真家の名前だと思っていました。しかし、違っていました。その意味は、こう書かれていました。『ゴー・ビトゥイーンズ…媒介者。19世紀後半のニューヨークで貧しい移民の暮らしを取材した写真家ジェイコブ・A・リースが、英語が不自由な両親の橋渡しとしてさまざまな用務をこなす移民の子どもたちを「ゴー・ビトゥイーンズ(媒介者)」と呼ぶ。』

ゴー・ビトゥイーンズとは、子どもたちのことだったのです。

私たちは、子どもを通して見えない世界を見ることができています。子どもが、現実とは異なる世界との媒介となり、新たな発想のきっかけを作ってくれているのです。その想像性は“多様な価値”から生まれ、まるで、それが重要であると判断する大人の力量が求められているかのようです。子どもたちが想像していることを実現できる現実であってほしいと、強く思った経験になりました。

(投稿者 小松崎高司)