前回に引き続き、上下関係について私の経験を基に書かせていただきます。

みなさんは学生時代に部活動等の先輩とどのような関係性を築いてきましたか?

私が思うにそれは極端に分けると2つあると思います。

1つは自分の意思を貫き、先輩が間違っていると思ったら真正面からぶつかっていくこと。

もう1つは先輩に気に入られるよう後輩期間はずっと下手に接すること。

私は後者の生き方を選択しました。

これはある意味正解で、前者の生き方を選択したものは部内に居場所がなくなり、辞めていってしまいました。

しかし、正解であっても自分の意思を押し殺して生きることはとてもきつい思いでした。

そして前者こそが社会に出て成功する要素を持っているものではないかと思います。

正直、前者の生き方に憧れの気持ちを持っていました。

私は運良く高校の部活動で1年生のころから試合に使ってもらえていました。

ですが、入部したての1年生が試合に出るということはそれまで試合に出ていた先輩を差し置いてということです。

今思い返すと、大好きなはずのサッカーが一時期嫌いになる程、先輩方からの圧力を受けました。

それまで大好きなサッカーをしているときが何よりの生きがいだった私にとって、これほどの苦しみは味わったことのないものでした。

これは私が在籍した部活動に限らず、様々なところで起きていることです。

そのため1年生は絶対に試合に出られない部活も存在する程です。

これは絶対にあってはならないことだと思えてなりません。

そんな苦い思いを味わいつつも、その中で楽しみや生きがいを見出し、乗り越えていき、自分が最上級生になったとき、希望を抱いて新しく入部してきた1年生に自分と同じ思いをさせても良いものかと自分に投げかけました。

私は副主将に任命されていたので主将と話し合い、2・3年生を集め、話し合いの場を設けました。

そして自分が味わってきた苦い思いを後輩たちにさせたくないという思いを伝えると全員が合意してくれました。

スポーツの世界は実力主義で一度フィールドに入れば先輩も後輩も関係ありません。

そこで私たち3年生は先輩という固定概念を捨てることに決めました。

例えば先輩に対して敬語を使わなくても良いとするなどです。

サッカーは試合中に敬語を使っている暇はありません。

部活内の先輩後輩間にこのような関係性を築くと先輩との関係性の築き方の前者の生き方ができるようになるのです。

このような関係性を築いていった成果なのか、私たちが3年生の最後の大会で10年ぶりの県ベスト4という成績をおさめることができました。

この高校の部活動生活の3年間は私にとって自分の人生を左右する上で最も濃く、大切なものを得られたと実感しています。

そんな色濃い3年間を過ごしてきた高校のサッカー部に現在3年生で私の弟が在籍しています。

実家に帰省したときに部活の話を聞くと、私たちの代から始まった先輩後輩間の関係性が今でも伝承されていると話を聞いていて感じます。

自分の経験談を書いていて改めて、部活動は社会に出る上での準備期間に最も適していると思えます。

前回の活動報告にも書きましたが、上下関係から学ぶ上で大切なのは社会に出るまでの上下関係から何を思い、その思いをどの段階でどう反映させるかです。

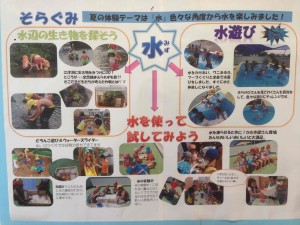

今の学童の子どもたちは初めて上下関係を経験しているところです。

小学校低学年で上下関係を経験できるのは学童ならではのことと思います。

そんな貴重な経験を通して、嫌な思いをするのも、上級生の権力を駆使するのもとても良い経験となるはずです。

私たち大人(保育者)はその貴重な経験を、口を挟んで潰すのではなく、特に学童期・児童期は見守ることが大切であると思います。

自分の経験談ばかり書いてしまいましたが、学童の子どもたちの上下関係の始まりによってこのようなことを思ったと共に学童における異年齢保育の良さを感じた出来事でした。(投稿者 若林)