夕方、園庭へ出ると面白いやりとりがありました。

縄跳びの上手な写真左手すいすい組(5歳児クラス)の子。

体を動かすことが上手なことは知っていたつもりでしたが、ここまでとは、個人的にとても驚きました。

すると、

「ねぇ、コツ教えて。」

と、写真奥右手すいすい組(5歳児クラス)の子。

「コツ」知りたいですね。名人曰く、

手をとって、とても丁寧に教えていました。

ブログ『臥竜塾』2018年4月5日『社会的相互作用』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「なぜ強くて優位な立場にある個体が、公然と打ち負かした個体をなだめたり、慰めたりするのだろうか?という疑問を考察しています。実際、園現場ではそのような状況を目撃することが多くあります。ドウ・ヴァールの説明には非常に説得力がありますが、優位な動物は優位なスタイルをもっており、親和的関係を維持するために、様々な度合いの力と融和を使い分けているというのです。協力的、融和的な戦略は、優位な個体が従属者を必要としており、従属者が集団を自由に離れられる状況で用いられると言います。

私たちは実際に感じていることですが、同様のことが、子どもについても報告されているそうです。たとえば、『開放状況』という、自由に集団を離れてよい状況では、集団を離れることができない状態である『閉鎖状況』と比べて、葛藤の解決や協力がより多く観察されるそうです。」

優位性という性質が人類の進化を促していることを塾長のブログから知ります。ただ、そこに表裏一体のようにある、例えばいじめというような弊害行動でなく、「私はあなたより優位かもしれない(実際縄跳びを跳べる分、優位であろう)。そして、あなたは私を認めてくれている。そんなあなたに何かできることをしてあげたい」、というような、御礼のような、情、奉仕のような、ヒトの根底に流れる優しさのようなものが、人類進化の大きな基盤となってきたのではないかと考えます。

そして、そのやりとりを見つめていたらんらん組(4歳児クラス)のこの子もまた、それを伝承する、担い手へと成長していくことでしょう。

そんな姿を見る時が、とても楽しみになります。

(報告者 加藤恭平)

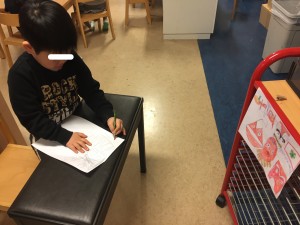

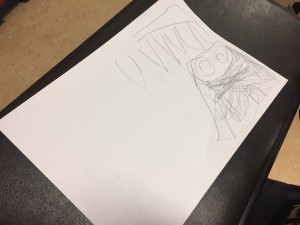

先日、遅番の時間にわいらんすい(3・4・5歳児クラス)に入りました。

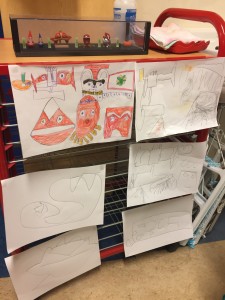

製作ゾーンに向かうと、「おにぎり屋さんです。」と声をかけられ、好きな具を聞かれました。高菜をお願いすると、「何それ?」とのことで、色や形を説明.

すぐに作って持ってきてくれました。

緑色の魚が散りばめられた『〝さ〟かなおにぎり』

「こんなのが好きなの?」と一言。これだから3・4・5歳児クラスは面白いですね。

ブログ『臥竜塾』2018年3月11日『シンガポール報告13』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「講演で主張したのは、今子どもたちは大学の入学試験を受けるわけでも、社会に出るわけでもないのです。子どもたちが、大学入試を受験するころ、社会に出るころに、どんな力が必要になるのかを考える必要があると思っているのです。また、本当の学力とは何であるのか、また、何のために学力が必要であるかを考える必要があることを主張しているのです。それは、保護者講演のまとめで話をしましたが、子どもたちが人生を幸せに送れるように、そして、その時の世界が平和であるように、そんな世界を子どもたち自身が築いていけるように願って、乳幼児期にどのような力をつけてあげたらよいかという、将来を見据えた保育をするべきであると思っているのです。」

このおにぎりが先生の主張を支えようとは思いもよりませんが、この発想、子どもならではのユーモア、子どもたちが生み出す多彩なドラマが、もしかすると「子どもたちが、大学入試を受験するころ、社会に出るころに」必要になる力、その基礎となっているのかもわかりませんよね。的外れな解釈になってしまっているでしょうか。

さて、この日はいい日でした。他にも出来事がありました。

(報告者 加藤恭平)

先日、すいすい番、5歳児クラスのお昼の活動を担当しました。

クッキングをしたり、散歩へ出たりと、担当する先生のアイディアで活動は日々様々です。

今年も、三輪車レースに取り組みました。

にこにこ組(2歳児クラス)にある三輪車を近隣の公園まで運び出し、チーム対抗でレースを行います。

先ずはどの三輪車を使うかの話し合い。二人乗りの三輪車は見た目は大きくとても速そうに見えるのですが、何とも重く、レースには不向き。等、その辺りを踏まえての機体選びが鍵となります。

選考が終わり、スタートです。

今年も白熱の展開となりました。毎年の姿として、

- ①思っている以上に距離が長く、自分の順番を終えた子が、レース中の子を助けようと援助を始める

- ②やりたくない子が出て、その子の代わりを誰が走るかの話し合いが生まれる

こういったことがあるのですが、今年も期待通りの姿を見せてくれました。中でも、接戦の最中に②の状況に追い込まれたチームのある子が、「じゃあ頼んだからな!」と、自分が走りたい気持ちを我慢して友だちに譲る場面などは、その子の成長を知るが故に、とても感慨深いものがありました。

そして、レースは終了。この度、報告したかったのは、レースの後、片付けの時の出来事です。

-

レースで出し切った体で一番重い三輪車を2階のにこにこ組(2歳児クラス)まで運びます。

「そんなの俺だったら一人で持ち上げられるぜ!」

階段の上からの叱咤激励に対し、

-

「それは持ってないから言えるんでしょ!」

と、先頭の子。

-

すると、階段の子がすっとその輪の中へ入ります。

そのさりげなさ、仲間を思う気持ちが伝わって来るようで、見ていて何とも嬉しい気持ちになりました。

ブログ『臥竜塾』2006年1月21日『見守る』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「私の教員時代に、クラスの歌を作っていました。それを、クラスの子どもたちがよく歌っていました。1年生を担任していたときの歌詞は、こんな歌詞でした。子どもたちと作ったのですが、1番、2番は、クラスの年間を通して取り組み、そして、3番は、私の望む最終的なクラスの子どもの姿を表わしています。

『ぼくらのクラスは なんでもじぶんで できるんだ 先生なんか ようはないのさ 三小 三組 みんなそろって いちにのさん』」

塾長が藤森メソッドの概念を生んだとされる教員時代の子どもたちの姿を理想とすると、何ともそれに近い子どもたちの姿をこういった光景に見るような気がしたのです。そして、

-

自然、きれいに並べられた駐輪場へ。

子どもたちの手によって自然と整備された駐輪の見事さは特筆する必要はないものでしょうか。

-

「おんもい!おんもい!」と最後の一台を運ぶ女の子へフォローの手が加わり、

-

すいすい番が終了しました。

「このような保育を受けた子たちはその後どうなっているのか」(2018年3月3日『シンガポール報告5』)

その日常を切り取り、誇りたい。たくさんの人達に見守られながら育った子どもたちの姿を見て、そう思いました。

(報告者 加藤恭平)

暖かなある日の日中、1歳児クラスの子どもたちと散歩へ出ました。

遊び始めて少しした頃、ベンチへ駆け寄ってきて、

着ていた上着をおもむろに、

脱いで、

上着の集まりの中へ。

とても自然に行っていて、驚きました。

平成29年告示『保育所保育指針』「1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容」の「健康」の中で、「保育士等の助けを借りながら、衣類の着脱を自分でしようとする。」とあります。

そして、「3歳以上児の保育に関するねらい及び内容」の「健康」の中では「身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分でする。」とあります。

1歳児クラスの子どもたちですが、その姿は「3歳以上児の保育に関するねらい及び内容」における子ども像を体現しているかのように思えました。

また、ブログ『臥竜塾』2018年1月18日『文化学習の3段階のレベル』の中では心理学者トマセロ氏の言葉が引用されています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「文化学習において学習者は、他の個体が活動する場所にただ注意を向けるのではなく、その状況を他者と同じように、いわば、他者の視点の内側から見ようとしているのである。」

ベンチに集まった上着の束を見て、脱いだものを置く場所はここであることを察する。子どもたちの発達は複合的なものであり、様々な要因が後押ししている、ということを感じます。

(報告者 加藤恭平)

ブログ『臥竜塾』2017年10月20日『原初的な自己感覚』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「2ヶ月を超えると、自分の身体的動作についての認識ができるようになると、ロシャ博士によって示されているそうです。」

少し前に撮った動画を見返す中でふと思い出しました。

当時約14ヶ月の0歳児クラスの子。自分の顔を見て大笑いしています。

自分で顔を変えて、

またまた大笑い。

クラス中を笑顔で溢れさせてくれた出来事でした。

「私が、経験から、どうも乳児は早い時期から自己認識をしており、鏡に映る自分の顔を他の人が映る姿と区別していると感じていることは、表象的な自己認識への発達の兆候であるというとらえ方をロシャ博士はしているようです。」

新しい知見が塾長の理論を裏付けていくことを、臥竜塾ブログを通して肌で感じることができます。現在、進化生物学者ロバーヴァースによる「親の投資理論」を軸に内容が展開され、学び深き更新が日々なされています。

(報告者 加藤恭平)

0歳児クラスの職員は全員で7人です。週ごとに自分の番号が変わり、その役割も変わってきます。

視点が変わるからでしょうか、その番号から見る子どもたちというのもまた異なり、また、同じ番号がやってくるのは7週間後ということで、子どもたちの成長をとても感じることがあります。

この週はハイチェアーの子どもたちとおやつを食べる週でした。

お茶や牛乳を差し出すと、口に一度含むものの、次の瞬間エプロンや机上に飲ませてくれること少々、という個人的ですが、そういうイメージの子がいました。

その子が何とも上手に飲むのです!驚いてしまいました。

すると、エプロンの中を覗き込み、

牛乳が入っていないことを確認しているような仕草を見せてくれました。

ブログ『臥竜塾』2018年1月24日『共同』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「協同学習とは、模倣学習や指導学習のように、到達度の低い個体が、到達度の高い個体から単純に学ぶといったものではなく、2名で共通の問題を、一緒に解決しようとすることから生じる学習であるとしています。トマセロたちは、協同学習は文化の伝播というよりは、文化の創造の過程であると言います。この言葉は、とても大切な言葉ですね。」

7週間の間にたくさんのドラマがご家庭で、そして園で、あったことを思います。子どもたちの成長を喜べる幸せを、チーム保育は、藤森メソッドは織り成しているのですね。

(報告者 加藤恭平)

諦めきれない黄色いセーターの女の子当時約1歳8ヶ月。

もう一度手をつなごうとしますが、

その手は離れてしまいます。

切ない表情です。

そして、

写真右同時約1歳7ヶ月の子が「(行こうよ。)」と、写真左当時約1歳9ヶ月の子の手を引くような形で促すその手を、

引き戻します。

そして、

その子の元へ行き、肩を叩くのです。

真似をして、もう一人の子も。

ブログ『臥竜塾』2018年1月18日『文化学習の3段階のレベル』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「複数の理論家が、真の模倣を行うためには、観察者にモデルの視点をとる能力が必要だと主張しているそうです。真の模倣を行うためには、模写のようにターゲット行動をただ観察して繰り返すだけでは不十分であるとビョークランドは言います。そして、模倣者は、モデルの心の中にある目的を、目的模倣の場合のように理解し、そして、その行動の重要な点を再現しなければならないと考えます。」

慰める、なだめる、といった行為とも見てとれるような「肩を叩く」行動をとった二人。手をつなげない子の気持ちを察し、相手の視点で状況を見たときに、誰かがしていたのか、その行為を模倣するように肩を叩いたのではないか、というのは個人的な見解です。慰める原因は慰めている当事者にあるところでもあるのですが、しかし、その姿は見ていてとても興味深いものでした。

その後、二人はそのまま二人で行ってしまいますが、肩を叩かれた子は、心に落ち着きを取り戻し、絵本へと向かっていきます。

(報告者 加藤恭平)