新しい年になりました。

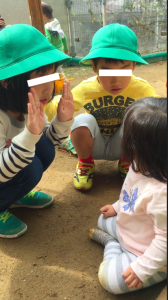

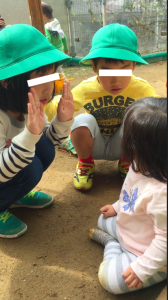

写真右約1歳9ヶ月、左約1歳8ヶ月、奥約1歳7ヶ月の0歳児クラスの子どもたちです。

黄色いセーターの子が、手を繋いで入ってきた二人の間に入ろうとします。

繋いでいた手を振りほどくことに成功しますが、

すぐにまた、

元に戻られてしまいます。

なので、

もう一度。

そうしたら逆の手で繋がれてしまいます。

「(じゃ、そっちの空いている手を…)」

「(え、あぁ…)」

ちょっと手をすぼめて行ってしまいます。

どうやら今二人は二人でいたいようですね。

『臥竜塾』ブログ2018年1月2日『準備中』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「特に私が注目しているのは、社会性です。以前の文科省の調査で、2歳児は子ども同士のかかわりは一切見られないということから、2歳までは家庭で育てるのがいいという主張です。私は、その後の準備のために、子ども同士が同じ場を共有する経験が生後8~9か月以後必要だと思っているのです。最近の知見では、乳児は9か月ころから他者認識をするということとリンクします。さらに、そのためにこの時期以降は、2者関係だけで過ごすことではなく、さまざまな信頼できる身近な大人、異年齢の子どもと触れ合うことが社会人となるために必要だと思っているのです。」

入園当初の4月では12ヶ月児、10ヶ月児だった二人。今日のこの日、こんなにも二人が良いという感じになったのは、昨年で退園してしまった子の存在もあったように思います。その子は、灰色の服の子の親友とも呼べる子で、その子へ注いでいた愛情を、振り返れば4月から連れ添ってきた友だちに向けた、と考えられるように思えました。

そして、白いズボンの子も、園での生活にリズムを合わせようとしている最中で、友だちの存在を必要としていたように思えます。黄色いセーターの子もまた、同じような気持ちだったのかもわかりません。

この動画はこの後ちょっとした展開を見せます。そして、この繋がりが生まれた経緯を紹介しようとする中で感じるのは、この場面もまた、藤森メソッドの織り成すドラマだったのではないか、ということです。

(報告者 加藤恭平)

給食中、トコトコと席を立つ当時約1歳4ヶ月の0歳児クラスの子です。

食べている最中なので引き止めたいところでしたが、目的があるようにも見え、見守ってみることに。すると、おもむろに床雑巾を手にし、

床を拭き始めました。

とても個人的な感想なのですが、驚きました。『臥竜塾』ブログ2018年1月1日『今後の課題』の中に、「乳幼児は自分では何も出来ない、してあげなければと思って代わりにやってしまうというような古い乳幼児観」という文章がありますが、こういった子どもの行動を見ると、どこでどう覚えたのかこちらはわかりませんが、上記の乳幼児観ではこの子の行動を理解することは難しいだろう、ということを思います。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

時に子どもたちはこちらの物差しを超えた行動を取り、最初びっくりしてしまうものなのかもわかりませんが、見守っていると、その行動に納得することもとても多いことがよくあります。今年は、そんな子どもたちの行動を鷹揚に見守りながら、こういった姿をその最初から撮れるように、そして、きっと子ども社会の中で、藤森メソッドの中で育まれたであろうその力についてを考察したり報告したりをもっとフランクにできるように、と考えています。

(報告者 加藤恭平)

給食後、

自ら椅子をしまいます。

先ずは片側、

持ち替えて、

最後までしっかりと。

当時約1歳6ヶ月の子です。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年11月19日『経験や脳の自発活動』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「多数あったシナプスのうち、必要なものだけに刈り込まれていくことを、『シナプスの刈り込み』と言います。この刈り込みに重要な役割を果たすのが、経験や脳の自発的活動だと考えられているのです。このあたりの研究結果は、私の『見守る』行為に対して、裏付けとなったものです。経験にしても、もちろん自発的な活動にしても、自ら行なう行為であり、大人があれこれやってあげ、指示通りに行動させることでは、有効な刈り込みが行なわれなくなってしまうのです。」

椅子をしまう、というシンプルな行動ながらこれを自然に行うようになる過程で、保育者からのアプローチが少なからずあったにせよ、子どもが自身でそれを行うには、何よりも先ず自発的な気持ちが起きるような設定、配慮が必要であるように感じます。

「大人があれこれやってあげ、指示通りに行動させる」のではないアプローチ、そして同年齢の子もそうですが、すぐ側にいる1歳児クラスの子どもたち影響を大いに感じます。そんな動画や写真をいくつか撮ることができたので紹介していきたいと思います。

(報告者 加藤恭平)

先日、GTのリーダー研修が行われました。

そこで、京都大学の森口佑介先生が講演をされたのですが、最近、塾長がブログで森口先生の本を解説されているということもあり、今回の講演会が実現しました。

森口先生は「がまんの発達科学」という題名で2時間講演をしてくださいました。

その中で、いくつか印象的な言葉がありました。

まず、私たちの日常生活は「我慢」に溢れているということでした。

ある研究によると人は1日に4時間も我慢しているという結果がでているそうです。

「4時間」というとその時間に驚いてしまいますが、確かに、私も自分のことを想像しみると、あらゆる場面、あらゆる瞬間で浮かんでくる感情を我慢しているなということを思い出しました。それが積もると4時間にもなるとかと思うとやはり驚いてしまいます。

また、「常に我慢することが大切なのではなく、自ら進んで我慢できること、我慢すべき時に我慢できることが大切になってくる。そして、ただ、我慢することではなく、目的に向かって我慢できることが大切」とありました。

私の勝手な印象ですが、もしかすると日本には「我慢すること、苦しむことがいいこと」といったような感覚があるのかもしれません。大切なのは目的のためにする我慢であったり、目的のために結果として苦労することなら分かるのですが、どうもそうではない雰囲気があるように思います。このあたりは「好きなことばかりしてたら小学校に行って苦労するんじゃないか。だから就学前にも苦労すること、我慢することが必要」と思ってしまう考えにも繋がってしまうのかもしれません。

塾長も「楽しくてちゃんとしてるなら、楽しい方がいいのにね」という働き方のお話しされることがあります。やっぱり、私も楽しいがいいなと思います。なんだか、そんな苦労に関することを考えてしまいました。少し話が逸れてしまいました!

森口先生は講演の中で「我慢」という言葉を使われていましたが、どうしてもこの言葉だと子どもに対して、とにかく我慢させることが大切だという印象を受けてしまいますが、そうではなく、塾長がよく話をされる「自制心」という欲望をコントロールする力ということで、森口先生もお話をされていますので、私たちには自制心、自己抑制の方が分かりやすいかもしれませんね。

また、自己抑制にとって重要になる脳の部位は「前頭葉」であり、特に、「外側前頭前野」という部位が欲求を抑える上で重要なブレーキの役割を担っているそうです。

そこで、私がおもしろいなと思った話なのですが、なぜ、人は青年期にバランスを崩してしまうのかということでした。

詳しい説明は省かせていただきますが、青年期になると性ホルモンが急激に高まり、それが欲求というアクセルになってしまうそうです。そのアクセルが急激になってしまうことで、本来のブレーキではそれが抑えられなくなってしまうので、バランスを崩してしまうそうです。アクセルとブレーキの話は分かりやすいですね。

なので、青年期の子どうしても欲求というアクセルが先に発達してしまうので、ギャンブル課題などの実験でも、リスクの高い方を選んでしまうのだそうです。

しかし、幼児期に我慢する力、自己抑制力がついていれば、青年期でもそこまでの異常行動をしないということが分かってきているそうです。

ですので、とても乳幼児期が重要になってきます。

このことは塾長もかねてから言っておられます。

また、自己抑制力は5歳児以降では遺伝的な要因が大きくなり、それより下の年齢では環境的な要因が大きくなるということが現在の研究では分かっているそうです。これはつまり、5歳以下の年齢の子どもが自己抑制力をつけるのには環境の影響を遺伝的な要因よりも強く受けるということになるそうです。だからこそ、塾長が常々言われるように、小さい頃から子ども集団の中で、子どもを育てることが重要になってくるのですね。

そして、森口先生も環境要因となる関わり方として、

「答えを教えるのではなく、ヒントを与えるというような関わり方」が重要であると言われていました。

親が率先してなにんでもやってしまうと自己抑制力が育たなくなってしまうそうです。

これもまさに私たちの実践している見守る保育の形でもあると思います。

いつも思うことなのですが、このような話はやはり塾長が常々話しておられることでもあります。そして、そのための実践のあり方を塾長は示してくれます。

研究として、「こうである」という結果を知るだけでは、なかなか現場での実践につなげていくのが難しいです。

私たちはその研究を踏まえてどう実践として行っていくのかということが大切になるのですが、この形を分かりやすく示してくださっているのが塾長です。

そして、なにより塾長の話があるからこそ、乳幼児の研究の話をされる大学の先生などの話を私たちはより現場の目線で理解しながら聞くことができるのだと思います。

そんなことを改めて感じた時間でした。

ちなみに京都大学の森口佑介先生は、わたくし、森口達也とはただただ、たまたま苗字が同じというだけの関係であります笑

報告者 森口達也

写真はあまり関係ありませんが、GTセミナーの会場周辺の写真です笑

写真右上、コップを持った最後の勇者が、

颯爽と登場します。

5歳児クラスの男の子、彼の考えた方法は、

「にーらめっこしーましょ、

あっぷっぷ。」

奮闘した5歳児クラス女の子が場所を譲っているのが何とも言えませんね。

泣き止みはしたものの思っていた手応えと違ったようで、

首脳会議。

最後は総攻撃。

「バァ!」「ばぁあ〜ん。」

開けたり閉じたり、バァのニュアンスを変えてみたり、変な顔を織り交ぜてみたりしながらの健闘が報い、いよいよ涙とさよならができた当時約17ヶ月児の女の子でした。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年11月14日『脳研究』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「最近の乳幼児についての海外の研究が、来年から実施される保育指針の改訂に大きな影響を与えています。その一つが、脳の機能の拡大についてです。神経学の研究は、20世紀以前から報告されてきました。それが、20世紀末に開発された脳機能計画によって、最近、急速に進んでいるようです。もちろん、今では、心を生み出しているのは胸にあるのではなく、脳にあるということは、誰でも知っていますし、専門的にいっても、神経科学者だけでなく、心理学者も賛同しています。しかし、脳がそのまま心であるかということについて、森口は、首藤瓜於による『脳男』の一節を紹介しています。

『“心”は脳の作用にしか過ぎないのだから、人間の“心”を知るためには脳という物質を研究する以外ないのだ、と。しかし、子どもたちと長い時間過ごしていると、脳と心とはやはり別のものなのではないかという気がしてくるのだった。』」

首藤氏の一節が、現場にしかできない研究があるのではないか、というメッセージに聞こえてきます。子ども同士が織り成すドラマをこれからも追い続けていこうと思います。

(報告者 加藤恭平)

火曜日は5歳児クラスがそれぞれのクラスに入る、お手伝い保育があります。

「今日は、泣いている子を泣き止ませたいと思います。」

そんな宣言をしていた写真左5歳児クラスの女の子が撮った方法は、

変な顔。

クラスの先生も思わずシャッターを切ったその顔に、

圧倒されたか、涙も止まる0歳児クラスの女の子。

流石ですね。

そんな楽しい雰囲気に誘われたかのように、

写真一番右当時約12ヶ月の女の子が来て、

頭をナデナデ。

可愛らしい関わりですね。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月16日『文化の進展』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「トマセロ博士によれば、この真の模倣こそ、累進的な文化学習に重要だというのです。文化が世代を超えて累進的に蓄積されていくには、教わったことをまずそのまま再現することが必須だと言います。誰かが開発した素晴らしい道具を、その用途(目的)だけ理解して別の道具を作ろうとしても多大なコストや時間がかかりますし、うまくいかないこともあります。まずは、モデル通りに道具を作ったり使えたりするようになって、その後でアレンジすることによって、文化は徐々に進展していくというのです。」

12ヶ月児がとった行動は、その子の頭を触りたくなったというような単純な動機ではないように思えてきます。そこには、泣いている子を撫でることで慰めている場面を見たという過去があったかもわかりませんし、実際に自分がそうされたことで慰めの気持ちを得た経験があったのかもわかりません。泣いている子の頭を撫でるという行為は、「教わったことをまずそのまま再現」した結果であると推測するのは、思い込みの強い考え方になってしまいますでしょうか。

また、上記抜粋した段落の最後には「近年は、トマセロ博士は、乳児は他者から学習するだけでなく、他者に教授する存在であることも示しているそうです。」こう書かれていて、変な顔をして泣き止ませようとしている5歳児クラスの子へ、こういうやり方もあるよ、と提案をしているとしたらどうでしょうか。

そんな想像を膨らませながら動画は進みます。

(私の頭を撫でるのは誰…?)

(あぁ、そんな風に撫でるのね…)

(前を向けばこの顔…)

()内の言葉は全てイメージですが、泣いている当人にとっては八方塞がりになってしまったような展開に見えました。ですが、最後はしっかりと締めくくられました。

(報告者 加藤恭平)

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年11月12日『情報処理における記憶』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「私が、保育の中で興味があるのが、子ども同士の関わりです。それは、人類の祖先であるホモサピエンスの最も有効な生存戦略として、家族という集団を作り、社会を作ってきたことが挙げられているからです。また、少子社会においては、家庭には子ども集団が少なくなってきたからということもその理由です。そこで、この人とかかわる力は、ヒトはどうやって身につけていくのか、生後どのくらいになると、母子という二者関係から、多くの他者を認識しはじめ、他者の心を理解し始めるであろうかということの研究に注目しています。それは、乳幼児施設における保育の意味でもあり、役割を示しているからです。」

10月も後半の火曜日、朝の受け入れから涙の時間を過ごし、園庭に出れば気も紛れるかと思ったものの、

座った途端に止めていた涙の流れた写真左当時約1歳5ヶ月の女の子に、おもむろに近付く写真右当時約1歳3ヶ月の男の子。

顔を覗き込んだりしながら、

手に持ったシャベルとボウルを鳴らし続けます。

その音に気を逸らされるかのように涙の止まる女の子を見て、子ども同士が関わることによって生まれるこういった日常が、実はどれほど貴重なものであるか、そんなことを再認識させられるような気持ちになります。

そして、この日は火曜日。シャベルとボウルの主人がその場から離れるにつれて再び流れてしまった涙を、今度は先輩たちが止めようと試みます。

(報告者 加藤恭平)

乗せようと思ったカップは落ちます。

それを今度はどうするのか。

カップを見たり、写真右当時約12ヶ月児(ピンク色の服を着ているので以下ピンクちゃん)の表情を見たりする写真左当時約7ヶ月児(白い服を着ているので以下白ちゃん)です。

床に置かれたカップ。

手渡されたのかと思い、一瞬、白ちゃんの手が伸びますが、

ピンクちゃんはそれを持ってどこかへ行ってしまいます。

「え?」というような表情、目で追う白ちゃん。

ピンクちゃんはカップを、

放り投げて、

奥のクッションへ

その身を預けます。

取りに行ってくれそうな白ちゃん。

それを期待して見ていたのですが、

戻ってきて、

戯れるようなピンクちゃんに視線は奪われ、

カップの存在は薄れてしまったかのように見えました。

しかし、数秒間、カップを媒介にしない二人のやりとりの後、

いよいよ白ちゃんがカップへ向かいます。

ピンクちゃんの右足、ペットボトルの玩具の、

ノールックパス。

それにも一度興味は移ります。

が、

いよいよカップへ行くだろうと思ったその時、

あれ?

動画を撮っていた手元が強い力によって引っ張られました。それによって、この動画はラストを迎えます。

それは、右手でカメラ、左手で哺乳瓶補助という形で、撮影中、撮影者の膝の上でミルクを飲んでいた当時約9ヶ月児からのものでした。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月11日『目標理解』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「6ヶ月頃に見られる重要な発達的変化は、他者の行動が目標志向的であることの理解だそうです。心の理論研究において、目標志向性の理解は、他者の行為理解の最も基礎的な要素だと考えられ、近年は研究が増加しているそうです。人間の複雑な行動は、目標志向的です。漫然となされるのではなく、何か目標に対して働きかけていると言われています。他者が手を伸ばしている様子を見たときに、その先に時計があるとしたら、私たちはその人が時計に対して働きかけているなと思います。このように私たちにとって重要なのは、行為そのものではなく、行為の先にある目標であると言われています。」

自分で哺乳瓶を持って飲めるようになった9ヶ月児に安心してカメラを回していましたが、いよいよその注目を自分へと思う声なき声か、手元を引っ張ったその行為によって、計2分12秒もの間、撮影者の目標に対して理解を示してくれていたのではないか、という推測が立つように思えるのは主観的な見方でしょうか。

どのようなドラマが生まれるかわからないものです。白ちゃんがカップで遊ぶ様子は撮影できなかったものの、予測通りにいかない子どもたちの面白さと、様々な視点で見ることの大切さに気付かされる思いがしたこの度の出来事でした。

(報告者 加藤恭平)

輪っかの玩具を被ることが大好きな当時約12ヶ月の子がいます。

この日は、写真右当時約7ヶ月の新入園児に被せようとします。

自分が被り慣れているからか、うまいものです。

7ヶ月児は首を振って一度回避。

嫌がる素振りはするものの、泣いたりするまでには至りません。

すかさずもう一回。

少し嫌がるような素振りを見せますが、

見事成功。

手を叩いて喜んでいます。

自分の楽しさを共有しようとするかのようです。そして、それに付き合ってあげているかのような新入園児の姿に見えました。

別の日、

今度はカップです。

そろりと自分に近付いてくる友だちを横目に、

その横を通り過ぎようとします。

友だちはそこを狙います。

面白いですね。

1秒も経たずにカップは頭から落ちてしまうのですが、

取りに行って、

再び。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月14日『革命』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「乳児は、9ヶ月革命によって、他者の意図を理解できるようになるということは、例えば、他の乳児がある玩具で楽しく遊んでいる場面を見たとき、その楽しさに共有することによって、自分はその玩具で遊ぶ気持ちをコントロールしているのではないかと私は思っています。他の自分より幼い乳児が、大人に抱っこされているのを見て、他の乳児の意図を理解して、自分が抱っこされたい気持ちを抑えているのではないかと考えています。ですから、この時期から感情抑制力をつかさどる脳機能の拡大が行なわれるのではないかと私は考えるのです。」

このブログを読み、革命期へ近付く7ヶ月児にとって、このような経験もきっとその礎となっていくのでは、と思います。そして、やはり思うのは、家庭にこのような環境というのは現代社会において多分殆どなく、保育園ならではのものであるということです。

さて、この動画、もう少し続きます。もし、あのカップを7ヶ月児が使って遊ぶようなシーンが撮れたら、という期待をもって追い続けてみたのですが、何とも思いがけない形でシーンのラストを迎えることになります。

(報告者 加藤恭平)