4月、「入園進級を祝う会」が行われました。

ホールに集まって今年度のクラスの先生の紹介をしたり、園歌を歌ったり、藤森先生が絵本を読んで下さり、職員がそれを演じたり、今年も楽しい時間となりました。

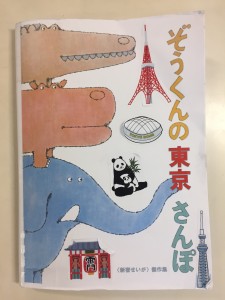

今年度のテーマである『東京』を題材に、職員室の先生方がアレンジをして下さいました。

会が終わると絵本は子どもたちの元へ。嬉しそうに読んでいます。

興味深かったのはその日のブロックゾーンです。

「東京ドームシティ」だそうです。

絵本をきっかけにイメージが広がっていったのですね。

ブログ『臥竜塾』2014年1月15日『個の積み木から』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

着々と出来上がっていく東京ドームシティ。ここからもう一つ展開していきます。

(報告者 加藤恭平)