10月に加わった新入園児、新しいお友達に興味津々の子どもたちです。

仰向けになっている当時約6ヶ月の子(花柄の服を着ているので以下ハナちゃん)の顔を覗き込む当時約1歳4ヶ月の子(ベージュ色の服を着ているので以下ベージュちゃん)です。

ハナちゃん、自分を覗き込む視線に気付きます。

声をかけられ、更に視線を注ぎます。

まるで話しかけるようなベージュちゃんの声のかけ方です。

そして、ベージュちゃんは、場所をかえて、体勢をかえて、

頭を撫でてみます。

髪をネジネジされたり、一箇所ではないところを計10秒ほど優しく撫でられた後

目が合います。

優しく関わってくれたお友だちに自然と伸びる両手。

撫でられたお返しでしょうか、

伸びた手はお友だちの頭へ。

呼応するように再び、二言三言、声をかけるベージュちゃんです。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月20日『原初的な自己感覚』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「現在、ルージュテストを、2歳を過ぎる頃には多くの子どもが通過することができるようになり、2歳前後になると、恥ずかしがったりするなど、自己と関連するような感情を示すようになり、また、自分の名前を呼ぶようになったりすると言われています。1歳半から2歳頃という時期が、自己の発達の重要な時期のようだと言われています。では、2歳以前の乳児には自己認識がないのか、という研究が近年盛んに行なわれているそうです。他の能力同様、自己認識は乳児にはないと考えられていました。偉大な心理学者であり、哲学者でもあるウィリアム・ジェームズは、乳児は自分と世界が未分化な、混乱した環境の中に生きていると考えていました。しかし、最近は新生児ですら、視覚的な対象に手を伸ばすことが示されているのです。自分の身体と対象とがどのような空間的関係にあるかを認識できないと、このような行動は見られないはずだと考えられます。また、新生児は自分自身の手で頬を触るときと実験者が触る時を区別する知見なども考慮すれば、ある程度は新生児においても自己と世界の分離ができているようです。」

この回の前日2017年10月19日『過去や未来』の中では、

「ルージュテストに通過できるようになるのは、2歳前後であると結論づけられています。」

と書かれていて、しかし、子どもたちが関わり合い、相手からのアプローチに対して受け答えをするかのような行動を見る度に、とても考えさせられるものがあります。

子ども社会において、子どもの可能性は広がっていくのではないか。新入園児との関わりから見えてくるものがあるのではないかと、いくつかの動画を紹介していきたいと思います。

(報告者 加藤恭平)

体勢を立て直し、再挑戦する1歳児クラス男の子の玩具箱の中に、

残りのブロックを入れる5歳児クラスの男の子。

玩具を入れに戻った1歳児クラスの女の子は、

ここで自らお集まりへ向かう体勢に。

5歳児クラスの女の子のお役目はここで終了となります。

本当にお疲れ様でした。

1歳児クラス男の子は玩具箱を棚に戻すという最後の仕事に苦戦中。

ここからがとても素敵と感じた部分なのですが、

集めてきた残りのブロックを入れ、

すっと手を差し伸べます。

そして、

無事収納。

その子が納得できているかを確認するかのように表情を伺うかのような5歳児クラス男の子の視線。

男の子は納得していた様子で、

飛び跳ねて喜びます。

その姿に、

ちらりと視線を送る彼。

なんともクールですね。

ここで彼のお役目も終了します。

しかしまだ、給食の場へその子が向かっていませんね。

そんな中、残っていたブロックを発見。

それを、まるでフォローするかのように、

5歳児クラス、もう一人の男の子の登場です。

玩具棚まで付き添い。

男の子のブロックと自分のもっていたブロックを入れて、

一足先に

給食の場へ。

その後を追うように給食へ向かう1歳児クラスの男の子でした。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月3日『社会を構成する他者』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「森口は、発達の最近接領域を考える上で、二つの重要なポイントがあると言います。一つは、同じ文化内に所属する、自分よりも能力のある構成員こそが子どもの発達を支援することができるという点です。これが、私の考える「異年齢保育」を行なう一つの理由です。異年齢の子どもの存在こそが、「同じ文化内に所属する、自分よりも能力のある構成員」であると考えるのです。もちろん、同じ年齢からの支援も発達には影響をしますが、より刺激が大きいのが異年齢からの刺激だと思うのです。もちろん、子どもと同等の能力を持つ他者(友だち)は、模倣などを通じた相互学習や共同学習によって、子どもが自分ではできないことをできるように導くことも示唆されています。

もうひとつの重要なポイントは、子どもの発達を知るには、現在の発達レベルは現在の発達レベルであり、潜在的な発達レベルを知ることができるような指標が必要だと訴えた点です。

このように、ヴィゴツキーの考えでは、他者が子どもの発達に重要な影響を与えるということです。」

1歳児クラスの男の子が玩具箱を片付け、給食へと向かう約1分の間にこれだけの関わりがあったことに驚くのと同時に、大人の介入なく目的へと向かっていく様子はまさに子ども社会の存在を強く感じさせるものでした。

異年齢の積極的な関わりを生み出すお手伝い保育。これからもその中で生まれるドラマを追っていこうと思います。

(報告者 加藤恭平)

見守る先には、

もう一人、5歳児クラスの男の子が。

千鳥足で運ぶ様子を見守ってくれていました。

手に持っていた玩具をその箱へ、

入れた後、「ここだよ。」と言わんばかりに、

片付け場所へ促します。

クールなアプローチですね。

おもむろに振り返ります。

そして、まるで示し合わせたかのように、

入れ替わる二人。

先ほどの女の子の再登場です。

一瞬箱に手を貸すような素振りを見せますが、

その手は女の子の頭を撫でます。

女の子がなるほど葛藤をしていたことがわかるのは、この次の瞬間で、

目線は「お集まり」の方へ。

「お集まりの輪の中へ連れて行きたい」でも「片付けたい気持ちも優先させてあげたい」そのような葛藤の中にいたことが伺えます。その気持ち、現場にいる保育者誰もが経験したことのあるものではないでしょうか。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2015年6月13日『経験の大切さ』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「様々な経験が、幼い子どもたちの他者に対する利他性をかたちづくるのも確かであると主張し、その初期の段階でさえも、学習の履歴を持たず入力の影響を受けないようなシステムではないことを指摘しています。乳児が利他性を備えて生まれてくるとしても、利他性が花開くかどうかは経験次第であるという見解を主張しているのです。」

この見解は乳児についてのものですが、「利他性が花開く」その経験が必要なのは幼児にあっても当然のことでしょう。このような環境下で過ごす時間を経ることで、きっとこの1歳児クラスの男の子にも女の子にも、その気持ちや姿勢は伝承されていくことでしょうね。

そんな女の子の気持ちを知ってか知らずか、

1歳児クラスの女の子は一度離れます。

すると、

その重みに耐えられず箱は地に。

その弾みで落ちた玩具を拾いに戻る1歳児クラスの女の子。

5歳児クラス女の子としてはもどかしいでしょうね。

そして男の子は体勢を変え、

再挑戦。

ドラマは続きます。

(報告者 加藤恭平)

さて手を離した白い服の女の子(5歳児クラス)は、

1歳児クラスの子たちが持ち上げようとする玩具へ、

その手を差し伸べます。

1歳児クラスの男の子と目が合います。

面白いですね。お互いに何かを察知したかのようです。

男の子のタイミングで箱が持ち上がります。

視線を外さない男の子。

そして、

箱は持ち上がります。

5歳児クラス女の子の実感としては、「思った通り、軽い。」といったものでしょうか。

5歳児クラスの女の子の視線は写真右側1歳児クラスの女の子にも注がれます。

その子が持てるかどうか、推し量るような眼差しです。

そして、安心と心配とを織り交ぜたような表情で、

その手を離すのです。

13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月11日『目標理解』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「6ヶ月頃に見られる重要な発達的変化は、他者の行動が目標志向的であることの理解だそうです。心の理論研究において、目標志向性の理解は、他者の行為理解の最も基礎的な要素だと考えられ、近年は研究が増加しているそうです。人間の複雑な行動は、目標志向的です。漫然となされるのではなく、何か目標に対して働きかけていると言われています。他者が手を伸ばしている様子を見たときに、その先に時計があるとしたら、私たちはその人が時計に対して働きかけているなと思います。このように私たちにとって重要なのは、行為そのものではなく、行為の先にある目標であると言われています。」

「この子は自分で持ち上げようとしている」「自分で持ち上げたいと思っている」持ち上げる、という目標に気付いた女の子の引き際に、心打たれるものがあります。しかもこの先の動画を見るとわかるのですが、お手伝い保育としてここへ来た、という思いが女の子の中にあるのでしょう、その葛藤もありながら、あの瞬間に手を離せるということが、何ともいじらしく、その子の成長をとても感じました。

行き先を見守る女の子。

その姿は見守る保育、藤森メソッドに従事る保育者のようですね。

もう少しドラマは続きます。この光景をまた違った眼差しで見守っていた存在がありました。

(報告者 加藤恭平)

お手伝い保育ですいすい組(5歳児クラス)が来てくれました。

2人で玩具の片付けをしてくれています。

「持てるから大丈夫。」

ピンクの服の子の声を受け、

さっと手を離す白い服の子。

13年目に入られました塾長が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月5日『社会集団と脳の進化』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「心の理論とは、繰り返しになりますが、他者の行動からその背後にある心的状態を推測し、その次の行動を予測するための理論であると説明します。心そのものは見たり触れたりできないので、私たちは推測するしかありません。ここでの心的状態とは、相手の知識、意図、欲求、信念などを指します。相手の考えを推測できれば、私たちはその人の行動の意味を理解し、次に何をするかを予測し、その人に対応できるのです。」

この動画に至るまでの朝から、この白い服の子のお友だちへの距離感、小さい子への関わり方にとても興味を持って見ていました。相手の言葉に応じて自分の対応を変える、その思いやりある姿勢に、このまま動画を撮り続けてみようと思いました。

白い服の子は写真右下、1歳児クラスの子どもたちの片付ける姿に視線を向けています。

この子はこれから1歳児クラスの子どもたちをどのように援助するのでしょうか。

そして思いがけず、子ども社会の育みとも思える場面に立ち会うことができました。

(報告者 加藤恭平)

ボールプールで遊んでいる撮影時約6ヶ月の女の子(ピンクの服を着ているので以下ピンクちゃん)とそれを見つめる撮影時約1歳1ヶ月の女の子(以下白ちゃん)。

ピンクちゃの表情が少し曇ります。

すると、次の瞬間、

手を何回か叩いて、

おいでのポーズ。

主観ですが、このボールプールから出たがっていることを察知して白ちゃんはプールの傍へ来たんだ、と思いました。

ピンクちゃんは腕で体を支えることができるようになったばかり。

なので、いくらおいでをしても白ちゃんの方へ行くことができず、次第にピンクちゃんの気持ちは強くなっていきます

ふと白ちゃんがおいでのポーズをやめると、ピンクちゃんの視線は撮り手の保育者へ。

しかしまた白ちゃんがおいでを始めると、

表情が曇ります。

主観ですが、ピンクちゃんは最早、白ちゃんが自分を援助しきれないことを理解し、その力のある保育者へと援助の対象を移したのだと思いました。

出たいピンクちゃん。出してあげたい白ちゃん。

その後も何度か試みる白ちゃんでしたが、気持ちのすれ違いというのでしょうか、最終的に保育者に抱き上げられるピンクちゃんを見つめる結果となりました。

しかし、白ちゃんのこの援助行動ともとれる行動は興味深いものがありますね。

もうすぐ13年目に入られます藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年7月26日『道徳的感受性』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「子ども自身が実験場面にかかわる援助行動については、以前のブログで紹介したトマセロの研究が有名です。そのときに紹介した実験は、たとえば、実験者がある対象を落としてしまうのですが、その落とし物に手が届かず拾えないような場面で、14ヶ月から18ヶ月の乳児でも、すぐに拾うという行動が見られたというものです。また、12ヶ月児でも情報を必要としている大人と必要としていない大人がいれば、全社に対して、指さしする割合がより高くなるという実験です。このような研究から、人間は幼いときから、他者の援助行動を好むだけでなく、自分でも他者を助けたいと動機付けられていることがわかったというものです。」

13ヶ月にあたる白ちゃんと日々接していますが、「落とし物に手が届かず拾えないような場面で、すぐに拾うという行動」が見られそうな気がします。

しかしながら、どうしても主観的な報告となってしまうことがもどかしく、日常の保育を行いながら、数量と客観性に富む内容の報告をどうあげていくことができるだろうと、これからもクラスの先生方、フロアーの先生方、関わって下さる様々な先生方の協力を得ながら試行錯誤していきたいと思いました。

(報告者 加藤恭平)

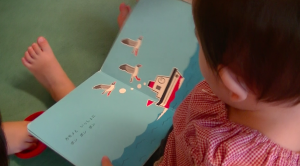

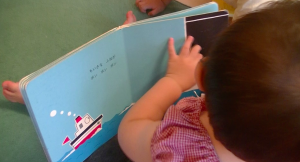

中に風船を入れて遊ぶボールカバーのようなものなのですが、

クラスの先生もかぶってみたりして、

こんなような遊びが流行っていたからでしょうか、

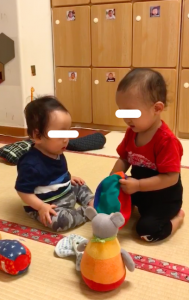

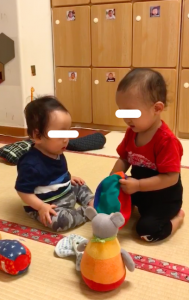

当時約1歳2ヶ月の二人。写真右の子が手に持ったカバーを、

被せようとします。

何とも可愛らしいですね。

でもやっぱりやめて、

手をまごまごさせた数秒後、

あるものを手に取ります。

この動画を撮って下さったクラスの先生が、写真左の子につけようとして嫌がって落とした、

写真左の子のスタイです。

それを手にとって、

大きく広げて、

つけてあげようとします。

嬉しそう!

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年8月23日『社会的ルール』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「人間社会は、『互恵性』という社会的交換が重要なのです。(中略)互恵性は、言い換えれば、相互に強力的であることへの期待というお互いの『協力』のめばえ、もしくは、定着になると思われています。実際、人間の協力に対する意識はとても強いものがあるそうです。少し前のブログで紹介したハムリンらの研究のように、生後わずか6ヶ月であっても『援助』というポジティブな行動を好むとされています。」

先生がスタイをつけようとするのを傍で見ていたという写真右の子ですが、例えば給食時に1歳児クラスの子どもたちがエプロンをつけ合うような姿を日常的に見ていることを思い、また、上記のようなブログに触れ、子どもの心根にあるものを理解すると、このような行動を1歳の子がするというのは当然と言えば当然なのかもわからないという気持ちになります。

そして改めて思うのは、子ども同士の触れ合いを許容する日常、子ども社会を助長させようとする保育があるからこそ、このような姿に出会うことができる、ということです。

(報告者 加藤恭平)