11月4日の塾報告の続きを行います。

塾生も塾長に質問をしてみようというところから、また話していきたいと思います。

では早速、塾頭からの質問です。

塾頭

Q見学者、来園者、地域の保護者たちなど、多くの人に園の案内をする塾頭。そのなかで、担当制について明確な答え方がわからない。一般の保護者の方にたいしてどう言っていいかわからないです

A担当性はしたほうがいいです。担当がないと抜けてしまう子がいるからで、阿吽の呼吸ができていないと抜けてしまいます。そういう意味で担当は決めたほうがいいです。しかし、担当することは子供ではなく、仕事をする上の担当です。保育士が子どもを抱えて、「この子は自分でないと」、と思うのは危険なことです。それは人には相性があります。不安なときに駆け込める場所は、子供が選べないといけない。ボルビーも、愛着の対象は一人とは言っていないです。

赤ちゃんはいろんなひとに順応する能力を持っています。出産は、リスクがとても大きく、死する可能性もあります。子と母だけの関係だと、とても危険です。

Q赤ちゃんの話なのですが、家庭によってリズムが違いますが、これは、強制すべきですか?たとえば、ある時間になると寝てしまう子がいて、これは無理やりにでも起こすべきですか?

Aリズムは逆転すべきではないです。個人をすごく尊重するのであれば、家庭で協力をお願いするしかないですね。そういう意味でも、親を育てていくことが大切なのかもしれないです。

お昼寝で3時まではキチンと寝ないとだめ!と強制するのは、個人差を無視していてダメです。自然に目覚めた時など、個人の自然なリズムは大切にするべきです。

本多先生

Q改めてチーム保育についてお聞きしたいです

A麹町中学の話ですが、担任制度を廃止しました。これは、得意分野の先生がいるからその人がやったらいい、学年をチームですれば、分担できるという考えです。担任では、幅広いことをやらなければなりません。これでは、得意なことも苦手なこともしなければなりません。そういう意味では担任制では全てのことをできる人でなければ成り立ちません。それが、チームでは得意なことを活かすことで成り立つことができます。

また子供を一人の目で見るべきではありません。多面的に見る必要があります。

ドイツでは、一人の印象で子供の発達の評価などを書いてはいけないと法律で決まっています。複数の目で子供を判断しなければなりません。

仕事が固定化してしまうと、それしか知らないようになってしまいます。園全体の仕事を園全体の職員でやるべきです。そうすることで園全体の保育があつくなります。

ヘルプ(休んだり、遅番の先生がいるクラスに、他のクラスの先生が助けに入ること)にはいる時、職員室フリーの先生からではなく、他のクラスの先生がヘルプに入り、職員室の先生はその抜けたクラスにはいったほうがいいような気がしています。そうすれば、いろいろな職員が様々なクラスを体験でします。

塾頭:「先生、ちょっとそのヘルプについて質問なのですが、ヘルプとなるとどうしても1人としてカウントしてしまいますよね?現場目線だとやはり慣れた人が来たほうが戦力になるのではないですか?」

そうですね。確かに、慣れた人が来たほうがいいと思いますが、じゃ、新卒は2度ととらないほうがいいですね。慣れた先生だけでずっとやったほうがうまくいきますね笑

クラスで例えば、6人のうち1人くらいは新卒がいてもいいでしょ。他の先生たちが助けてあげればいいだけですから。

子供が自分たちで動くようだったら、父親保育のように、保育に慣れていない人でも保育ができると思います

ヘルプに来た職員を足手まといと思うより、職員を戦力にしていかないといけないと思います。

本多先生:「例えばの話なのですが、チームの得意分野が偏るときはどうしたらいいですか」

性格でチームを決めることもあるし、そうした場合、能力は偏ってしまうことがありますね。そんなときは、園全体で考えていくことが必要かと思います。それでも足りなかったから、地域の力をかりるといいかもしれません。

意外と「助けてください」とお願いすると喜んで助けてくれることもあります。

高橋先生

Q今、1歳児クラスを担当していて、進入園児が10人くらい入ってきました。そこで、在園児と進入園児を比較して、在園児は、特定の中のいい子と遊ぶことが多く、新入園児は誰とでも遊ぶというか、好きでも嫌いでもない人とでも、誰とでも遊んでいるように感じます。在園児と、新入園児の違いはなにかと思った、1歳児クラスでは、顔写真を多く使った環境で、自分のものは、自分のものという個を確立していくような気がします。個を確立していく一方で、みんなでやろうよみたいな、集団も大切で、個と集団の両立はどう考えればいいですか?

A途中から入った子は、人の探索活動で、どの人がすきで、たのしいかを探しているのかもしれないです。在園児はそれがわかっているのではないか。

だれか好きなひとを作るためには、いろんな人を出会ったり、いろんなことをしていかないとできないです。色々な人と遊んで、経験を広げてあげていくことが大切です。

ひとの争いとは、自分のものを自分だと意識して初めて起こります。

協力したり、分けあったりすることでもっと大きなことができるようになると教えてあげることも大切なのかもしれない

赤ちゃんが自分のものとしたがるのは、遺伝子的にあると思いますが、協力することで、もっと面白いことができると教えてあげるのは必要かと思いますが、1歳児ではなかなか難しいですよね。2歳くらいからかな。

新入園児はまだ、共生するっていう概念ができていないのかもね。

森口先生

Q2歳は目的を持って遊び出す時期で、だからゾーンができてきますよね。

片付けとかは、小さいうちからやらせなって、習慣化させないと身に付かないと昔、言われていましたが、目的を持って遊び始めるから、片付けができるようになると思うのですが。「1歳から片付けをしなさいっ!」といわなくてもと思うのですが、どうですかね。

A子供って面白そうなものを見つけると、そっちにいきますよね。そこで、「片付けしなさいっ」と止めてしまうと、面白そうと思うのが消えてしまうような。何もやることがなくて、ブラブラしているようなら、片付けをしてもいい気がしますが。次の遊びが見つかっているようなら、先生が片付けちゃっていい気がします。

川辺先生

Qチーム保育についてなのですが、できる人がやればいいという考えはとてもしっくりきているのですが、できることが無い人は努力することを省いてしまうのではないでしょうか。また、できない人は、仕事がまわってこず、組織として、「できない」というレッテルを貼られるような気がしますが、どうですか。

A本人が「こうありたいっ」と思うなかで、苦手なことにも挑戦するのはいいことですが、そうでなければ、それはいじめです。

とは言っても、努力することは必要です。でも努力しなさい!というのは間違いです。人は夢を持っているから努力します。ですから、夢を持ちなさいと伝えるといいです。

目標があるのであれば、苦手なことも挑戦しなければならない時もあります。

好きなことを職業にすると失敗するといわれます。好きなことではなく、得意なことを仕事にするといいです。好きなことは感情だが、得意なことは評価です。

自分の長所とは誰かに認めてもらっているところ。これは自信につながります。

横田

Qせいがでは、土曜保育の人数がとても少ないですが、地元の園ではとても多いです。休日の親子の過ごし方について、聞いてみていです。

Aきっと、子供と一緒にいるのが嫌とは無いと思います。でも、常に一緒にいると大変なこともあります。そんな時は、親といるより、園で預かった方がその子のためになるように思います。

最初は新宿せいがも土曜保育の人数は多かったです。それが、こっちが喜んで子供を預かるようにし、そういう姿をみせると、保護者の方も子供といると楽しいと思うようになります。親も嫉妬しますから。

子供が可愛いと思える距離感が一番いい距離感なのかもしません。これが、ちょっとうるさく感じたら園に預けたほうがいいのかもですね。

柿崎先生

Q見守る食育について、先生の考えを聞かせてください。

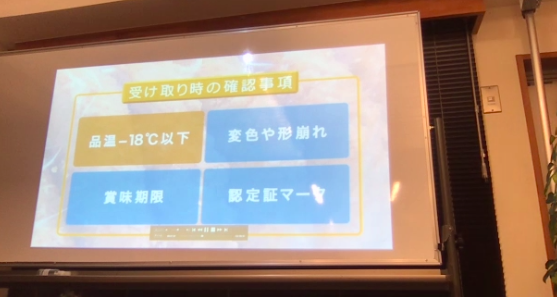

A食は栄養摂取ではなく、食の営みです。営みとは自分から食べることです。だから、1番は楽しく食べることが大切です。楽しく食べなければ、栄養にならないと科学的に証明させています。

全然食べない時、余程食べる時があります。子供は1週間単位で栄養を補っていると言われています。トータルしたら、栄養摂取量をとっています。

本人が楽しいことに取り組むことが発達に影響していく。こういうことが見守る食育

加藤先生

Q最近、ある子の噛みつきがとても多いのですが、ドイツとはでは、噛みつきとかの保護者対応をどうしているんですか?

Aドイツでは噛みつきはありません!! 以上!!www

‥‥

よく噛む子はどの時間にどの子にどういう状況で噛むかをノートか何かにとって、統計的に対策することが必要かもしれないですね。

噛みつきは発達上あることだと思ってはいけないです。

横田:「そもそも、どうして噛むのか?攻撃するためですかね?」

噛むことは、ストレスを下げる効果があるそうで、瞬間的に上がったストレスを下げようとしているのではないかと言われています

ということで、全員の質問が終わり、最後に今日の塾の総括を本多先生に言ってもらい、今日の塾は終了しました。

「えー、非常に興味深い話でした」

報告者 横田 龍樹