先日、我らが塾生西田泰幸先生が、地元金沢へ帰られました。

塾を卒業されるにあたり、藤森先生と共に、いざ箱根へ。

今回の報告は、〝卒業旅行〟の模様をお伝えしたいと思います。

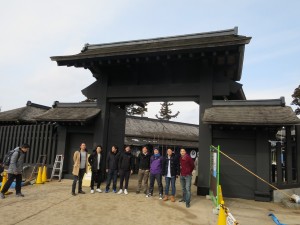

こういう集合写真を、折々で藤森先生が撮って下さいます。

いつもそうなのですが、藤森先生は写真を撮るスピードがあまりにも速いです(笑)その速さは並大抵の速さでなく、もちろんロマンスカーよりも速いです(笑)このスピードを体感されたい方は、来年度から装いを新たに始まります〝臥竜塾セミナー〟『ブラ…』はい!お楽しみです(笑)の回に、ぜひお越し頂ければと思います。(きっと藤森先生が写真を撮って下さる、と皆で期待しましょう笑)

席をくるっと回して、最高な感じに♪電車の席をこうすると、ぐっと旅行気分が高まりますね♪

藤森先生は僕らの後ろの席で一人、座っておられました。僕らのわいわいとした雰囲気を、後部座席から見守って下さっていました。

あっという間に箱根に到着。

江戸時代交通史の重要な遺跡であり、この関所を通って当時の人はこの先へと足を運ぶことができました。中には〝獄屋〟と呼ばれる牢屋など、その当時の風景がそのままに復元され、訪れる人を圧倒します。

(詳しくはこちらのサイトをご参照ください♪→http://www.hakonesekisyo.jp/index.html)

本当に記念になります。

そこに座ってみると…

学びながら、また、時にこんな風に楽しみながら(笑)関所を後にしました。

以降、最後までかぶり続けるという(笑)本多先生の信念の強さを感じさせますね。

さて、こんな感じで、旅行の様子をお伝えしていきます。

しかし、書いていて、改めて感じ入ることがあります。

それは、藤森先生、という人のお人柄です。

こんなにも楽しい時間、塾生という〝仲間〟との時間を、傍で見守り、そして、育んで下さいます。

11年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2015年2月24日『師とは』の中にその答えの一端を見つけることができるように思います。

〝『孟子』巻第七 離婁章句上に、「人之患 在好爲人師」という言葉があります。この言葉は、「人の患は、好んで人の師に為るに在り」ということで、「人の悪いところは、大したこともないのに、とかく他人の先生になりたがることだ。」ということです。その言葉を評して、吉田松陰は、『講孟余話』のなかで、「而して己が為にするの学は、人の師となるを好むに非ずして自から人の師となるべし。人の為にする学は、人の師とならんと欲すれども遂に師となるに足らず。故に云はく、記聞の学は以て師となるに足らずと。」と書いています。

この言葉は、「自分を磨くための学問は、願わなくとも自然に望まれて師になるものである。ところが人のためにする学問は、人の師になりたいと思っても、結局、人の師となることは出来ない。だから孟子は、こう言っている。単に古い書物を読んで暗記する人の講義は、質問を待つだけで、聴く人の意欲や学力を考えることが出来ないので、師となる資格はない」と言っているのです。

(中略)

また、孟子の性善説に傾倒し、すべての人間の本性が善であると信じて疑わず、どのような人間にも可能性があることを信じ続ける人間観と教育観に貫かれています。彼は繰り返し、人間には賢愚の差はありますが、どのような人間にも潜在している才能があり、これをうまく引き出すことができれば、必ず立派な人間になることができると述べています。不要な人間は一人もいないというのです。

そして、「自分が塾を開くのは人に教えるためではない。世にすぐれた人を見つけ、親しく交際し、自分のとらわれているところを解き放ち、愚かなところを矯正したいためである」というのです。松陰にとっての塾生達は、共に学ぶ仲間であり、彼にとっての師匠でもあったのです。

私たち自身も、子どもたちと同じ学習者であるのです。教育というのは、共に学び、共に持っているものがお互いに刺激し合いながら引き出されていくということなのです。科学活動でいえば、興味のある疑問について調べたり、共通の関心ごとを一緒に探究したり、いっしょに博物館に行って感動したりする仲間なのです。もし、科学活動を子どもたちに提供するとしても、それを通して教師も日々成長していく仕事なのです。教えることをこのようにとらえることで、素晴らしい成果が得られるようになるのです。〟

藤森先生は師であると同時に、学習者である、ということをこの回のブログは伝えています。藤森先生が、師というもの、学習者というもの、そして、教育というものをこのように考えられておられるからこそ、僕ら塾生はこうしてその学びの輪の中に身を置くことができ、伸び伸びと楽しく学んでいくことができるのですね。改めて感謝の気持ちが湧いてきます。

それでは次の場所へ移動です。長期連載の予感です(笑)お付き合い下さい。

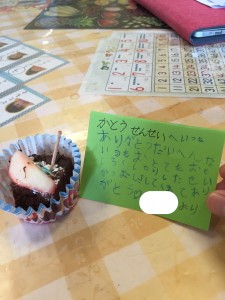

(報告者 加藤恭平)