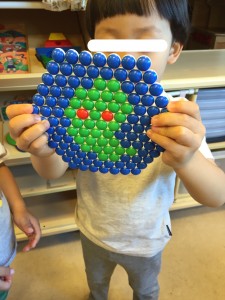

保育園の新しい環境の一つに「水耕栽培」があります。

水耕栽培の長所としては野菜の成長を身近に感じることが出来るということです。

また地方のように大きな畑を持つことが出来ない東京の都心のような場合でも、少しのスペースで野菜を栽培できることが可能ですし、基本的に室内で育てるので虫が寄らないので完全な無農薬栽培が可能なので、安心して食べる事ができます。

詳しくは新宿せいが保育園の公式フェイスブックに投稿されているので・・・・。

https://www.facebook.com/469676043191221/photos/pcb.476479735844185/476479429177549/?type=3&theater

そんな水耕栽培ですが当初は設置業者から指導を受けながらレタスを栽培し上手くいっていましたが、自分達だけでやってみると、なかなか上手くいかず、失敗の連続でした。

今回の3度目の栽培でやっと収穫までたどり着いたのです。

先日、やっと収穫をして子ども達を食べることが出来ました。

写真の通り、水菜を栽培し、収穫しました。一応、クラスの先生に今日、収穫して食べましょう!と言っていたので、収穫をする時に声を掛けて欲しかったそうですが、私の独断で勝手に収穫をしてしまい・・・本多先生が焦っていました、本多先生、どうもすみませんでした。

せっかくなので、子ども達と水菜を調理をすることに。 ただ、包丁を使うのは無理だと思ったので手でちぎることに(笑) なので、子ども達とひたすら、ちぎちぎ ちぎちぎ…

途中、せっかくなので味見をしよう! と何もつけずに水菜をパクリ!

…

美味しい!!

子ども達の口から美味しいを頂き、とても嬉しかったです。ただ、さすがに何もつけずにたくさんの量を食べるのは無理なので、調理の柿崎先生に頼み、今日の献立がカレイのネギ味噌焼だったので、ネギ味噌を少し多めに作ってもらい、水菜に浸けて食べることに。これもとても美味しかったです!

自分で育てた野菜というのは、市販されている野菜よりもなぜか美味しく感じるのは私だけでしょうか。

水耕祭場に関していえば、作業が少し難しいので私と西村君で行いますが、常に成長を見ているというだけでも、もしかしたら野菜に対する気持ちが変わるようにも思います。さらに自分で調理をするとなると、やはり食べてみたい!という意欲が湧くと思います。

そういえば大河ドラマ「花燃ゆ」で主役の美和がお世継ぎ(殿様の息子)の世話役を任され、食事などの身近な世話をすることになりましたが、野菜をなかなか食べないお世継ぎに野菜の世話を一緒に始めたのです・・・。すると今まで食べなかった野菜を自分で育てたということで、たくさん食べれるようになったというシーンがありました。まぁ言ってしまえばドラマなのでどうにでもできますが、あながち間違っていないと思います。

塾長の講演でよく言われることが、

「野菜を育てて、収穫し、調理をするというのは、人間にしか出来ない能力です。」

野菜がどの時期に出来るのか予測し、一番美味しい時期に収穫し、そして火を使って調理をする。そのすべての行為に共通することが「待つ」という行為です。収穫できるまで「待つ」、調理をして出来上がるまで「待つ」。保育園では子どもを待たせる行為を避けています。しかし「待つ力」というのは社会で生きていく中で必要な能力です。しかし、子ども達にただ待たせるのでなく、待った先に楽しみがないといけません。そこが保育士の専門性が試されるところかもしれません。

よく見学者にディズニーランドの例を話します。

ほんの数分で終わるアトラクションに何時間もかけて並べるのは、待ったあとに楽しみがあるから待てるのであって、何もなければ待てないですよね・・・。

見守る保育では「子ども主体」という考え方が基盤にあります。子どもたちの将来を考えて、いま、どういう体験が必要なのか?と考えながら保育、環境を考えていく必要があります。

なんだか最後は話がずれてしまいましたね・・・(報告者 山下祐)