先日、いつもの公園にお散歩に行きました。

中に入ると、あれ?いつもは見ない車が公園の中に止まっていました。

作業車が入っていました。

「みんな、あの車には近付かないようにねー。」

フランクな言い方(笑)ですが、そんな言葉掛けだけでも、しっかりルールを守るにこにこ組(2歳児クラス)の子ども達です。

近くで遊びはするのですが、見えない線があるかのように、ある一定のラインから先には行きません。

この子達も同じような感じです。

新入園児も多かった4月当初。公園の外へ出てしまいそうになる子も少なくありませんでした。その都度出てはいけないことを伝え、在園児のみんなからも声をかけてもらうなどする中で、自然と「この子達ならもう危険な場所へ行かないだろう」という安心感へと、見守る側の、大人側の気持ちが変化していく過程を改めて体験することができました。

11年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2015年4月9日『ルールは誰が』の中でこう書かれています。

〝ヒトは、自分が思うままに行動せずに、その欲求を「抑制」する力を持っています。そのときの「抑制する」というのは、その行動を行うか、行わないかという意思決定を下す力です。その判断は、脳内で行われているはずです。ヒトは小さいうちには、行うか行わないかは、大人が判断している場合が多くあります。してはいけないことを、大人が判断して止めます。その抑制は、物理的なもので遮断したり、遮ったり、また、言葉で制止したりします。しかし、いくらそのような外部からの抑制する力が加わろうと、その力に対して従うか、従わないかは最終的に本人の意思決定が左右しています。

大人からの指図ではなく、子ども自身が、〝車に触れてはいけない〟、ということを選択している、ということですね。

その意思決定を下すまで、脳内ではあらゆる可能性を考慮し、それを絞り込んでいく作業をしているのです。そのプロセスを藤井さんはこんな例を挙げています。「目の前に10種類のおいしそうなフルーツがあるとき、どれを最初に食べようかと迷います。いちばん好きなものを最初に食べる人もいれば、大好きなものは最後にという人もいます。さらに緻密な人なら、全体のバランスを考えて、酸っぱいものは前半に、甘いものは後半にというような戦略を巡らせる人がいるかもしれません。この悩みは、誰に迷惑をかけるわけではありませんし、けっこう楽しかったりします。ただ、このような楽しい悩みでも、私たちがフルーツに手を伸ばすときには、たくさんの可能性の中から一つの可能性へ絞り込む作業が必要になります。これが絞り込めていないと、フルーツに触れる直前でフォークをウロウロさせることになります。」

悩むこと、迷うことの中にも、楽しい迷い、楽しい悩みというものもあります。それでもその中から〝選ぶ〟〝決める〟という力はやっぱり必要になってくる、ということですね。

このような意思決定の仕組みは、私たちのあらゆる行動選択に共通ですし、それが適切に行われないと、一歩も動くことはできないと藤井さんは言います。このようなフルーツを食べる順番を決めるのも、社会的意思決定を行うのも、意思決定のメカニズムという点で見るなら、基本的にあまり変わらないということであれば、社会のルールも、結局は各個人の脳がそれを支えることで作っていることに気がつくと言います。

社会のルールは〝ルールを守ろうとする人〟、その人達によって構成され、守られるに至っている、ということですね。

つまり、私たちの行動に影響を与えるルールは、社会からトップダウン的に与えられるだけではなく、各個人がそれを受け入れ、咀嚼して脳内に取り込むことで成り立っていることになるというのです。これは、ルールというものが、社会というシステムとその構成要素である私たちの間に起きる相互作用によって維持、実行されているということを示しているのです。そう考えると、「ルールを守る」というのは、誰かから強制されて行う行為ではなく、自発的な行為となるのです。そこに積極的な意味を見いだすことができるのです。

例えば信号を守るのは、守ることを法律で強制されていることだけではなく、守らないと事故になる、事故をしたくない、という人逹の共通認識のもとで、積極的に守られている、ということですね。

このように考えると、意思決定に対して時には外部から強制され、受動的なものと見えることもありますが、そのときの外部からの力は、積極的なルール維持へのサポート表現であると考えることは簡単なことであると藤井さんは言います。「社会というものは、上位個体ではなく、各個体がそれを認めることで成立している」という一面を忘れてしまうと、社会的なルールというものが一方的に天から降ってくるものであるという、誤解を生み出してしまう恐れがあると警告します。

あれもダメ、これもダメと厳しく強制して、ルールだらけにしてしまう保育、子育てというものがあるとすれば、それはもしかしたら人の本質から外れてしまっていて、〝ルールは天から降ってくるもの〟という、とても受け身な心が育ってしまいかねない、ということですね。

ルールが降ってくるように見えるのは、私たちが生まれたときに、すでに社会は存在していたからに他ならないと言います。実際は、その既存のルールを獲得した後は、わたしたち各自が社会と相互作用を行うことで新しいルールを常に作っているということを理解するのではないかと藤井さんは言います。

そんな姿を、園では、初めて子ども社会を自ら構築する3歳児に見ることができます〟

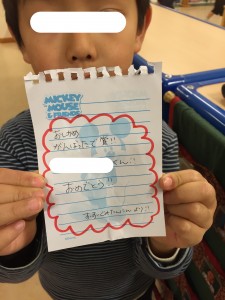

ここまで読み切ることができた方。すごい!おめでとうございます。

なんと、中略など一切無しで掲載させていただきました(笑)

ぜひ藤森先生が毎日更新されている『臥竜塾ブログ』に足を運んでみてくださいね。

話が逸れてしまいましたが(笑)〝そんな姿を、園では、初めて子ども社会を自ら構築する3歳児に見ることができます〟ということで、

そんな姿を写真に収めることができましたので、次回、報告させていただきます。

(報告者 加藤恭平)