夕方、勤務を終えたクラスの先生から「まだ洗濯物が干しっぱなしなので、取り込んでもらっていいですか?」と頼まれました。私は、保育室からテラスに出て洗濯物を取り込み、洗濯ハンガーから洗濯物を外して、ふと近くのテーブルに置き、洗濯ハンガーを別の場所に置いて帰ってくると、ギュッと握ったり、広げて畳んだりと、洗濯物に興味を示している子どもたちの姿がありました。遊びの延長上として、手伝ってもらうことにしました。子どもたちの輪の中に私も入り、畳む姿を見せると、一生懸命真似をしようとしています。正方形のタオルを、2回半分にして最後は手で押して形を整えます。「パターン。パターン。そして、ギュッ!」「パターン。パターン。そして、ギュッ!」といった感じにリズムをとって遊びながら洗濯物を畳んでいると、子どもたちも楽しそうにやっていました。

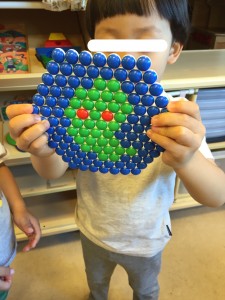

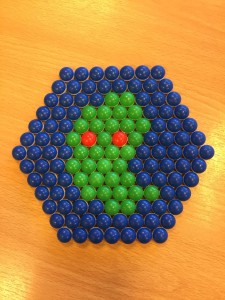

ここで、ある光景が浮かびました。それは、午前おやつを食べる前に、子どもたちが自分のタオルで手を拭いた後、専用のトレイに戻す時に、子どもたちは律儀にそのタオルを畳んでトレイに乗せようとしている姿です。(その時間帯に一人の子どもがゆっくりじっくり自分のタオルを畳んでいると、他児を必要以上に待たせることになりますし、いただきますが遅くなってしまうという先入観からか、職員としてはもどかしい時間となることもあります…汗)しかし、洗濯物を取り込み忘れてくれたきっかけによって、それを遊びにしてしまうという発想が生まれました。家庭からのお便り帳の中でも、「今日は洗濯物を畳むお手伝いをしてくれました。」などという内容のものもありましたし、単純な物を「折り畳む」とか「形を変える」とか、そういった遊び(発達)の時期であるのかなと思いました。ということは、ままごとゾーン付近にタオルを数枚置いてみるのと同時に、洗濯物を干せる紐とかラックを用意する事で、その遊び(発達)を保障することができると思いました。

以前、塾長がした海外の保育の話に、昔、職員が玩具を入れておいた棚の鍵をし忘れていると、その棚から子どもたちが自発的に玩具を取り出して遊んでいる姿を見て、子どもの主体性を育む考えやそれを促す環境が生まれたというものがありました。そのようなハプニングから大事な事が見えてくるのは、非日常が日常に潤いを与えてくれる、塾長の「行事」の考え方にも似ているようにも感じました。そして、大人が思っている以上に、子どもたちは大人が「これは子どもが好きだろうなぁ」といって与えている物よりも、魅力的な物が数多くあるのかもしれません。子どもが興味を示す物が何なのかはっきりしないからこそ、多くの素材や環境に触れることができる空間の設定が重要であり、細かな“計画”が先ではなく「Do See Plan」であるのですね。塾長は、保育の計画について『主題を中心とした「誘導保育案」だけが必要であるのではなく、子どもの活動の中から子どもの興味関心の実情を理解し、子どもに経験して欲しいねらいや内容を探っていくのです』と言っています。実際の子どもの姿に沿った上での計画が必要なのですね。

保育所保育指針のおおむね2歳の部分には、「指先の機能の発達によってできることが増え、食事や衣服 の着脱、排泄など、自分の身の回りのことを自分でしようとする意欲が出てきます。」と書かれていました。折り畳んだり、形を変えようとするのは、指先を使った遊びが心地良かったからなのですね。そういった意欲を十分に保障できる指先で遊べる環境が、必要であることが理解できました。

(報告者 小松崎高司)