この話は同じクラスの先生の体験談であり、あるSNSをコピーさせてもらっています。

そして本人から載せていいか確認を取って載せています。笑

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

昨日の出来事、

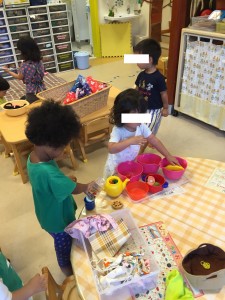

うちの保育園は異年齢で保育してて、朝の会は345歳児の子どもたちがグループごとにテーブルに集まってやるんですが、ある3歳児の子が黄色グループなのですが真ん中の席がよくて青グループに座りたいと座っていました。ちょうどイスが余ってて、他の子どもたちもその子の普段からの姿をみてるので気にしてない様子。私もまたやってるなぁwと思いながらまっいっかと笑

でも会の終盤になり。。ある3歳児の女の子が座ってる席に遅れてきた違う4歳児の男の子が登場!みんなの気にしてなかった雰囲気が一転!!

座るところが無いとベソをかく4歳児の男の子に、周りお友だちも3歳児の女の子にどいてあげなと声を掛けました。4歳児の男の子も違うグループの3歳児の女の子に気付いて声を掛けました。でも3歳児の女の子は「でもさ、さっき空いてた。あっち座れば。。」と全く譲らず!!がんこチャーン!!笑

紙芝居を読もうとしてた私は、こりゃ始まったなーと思いましたwでも、周りの子が紙芝居そっちのけで、「じゃあこっち座る?」といすを出してくれたり。。

どーしたらいいかなぁーと言う私をよそに、子どもたちは声を掛けてくれました。でも、どーしても3歳児の女の子は動かない!!!

これは。。なんかいいチャンス!?と思った私は、みんなに「どーしてもどーしてもそこに座りたい○○ちゃん(3歳児の女の子)みたいだねー。。みんなならなんて声かける?ちょっと私にはわかんないなー。。私たちはどーしたらいんだろぉ??困ったなぁー」と投げかけてみました。

すると、5歳児の女の子が。。

「どうしてもそこがいいの??

○○ちゃん(3歳児の女の子)がどうしてもそこがいいなら、黄色グループと青グループの他の子が反対に座って変わってあげたら??」

なんとっ!!!?がんこちゃんのために周りの子が全員座るところをかえるの?!!!えー!!!!∑(゚Д゚)

と、思ってる大人たちをよそに、子どもたちは「それいいじゃんっ!!」とさっさとガタガタ座るところを変わり始めました(O_O)

話が理解しきれていない小さい子の手をひいて、4.5歳児の子はどんどん互いの席に移っていきます。なかには、やだなぁーと言う3歳児の女の子もいましたが、雰囲気をみて、「きょうは仕方ないな」と渋々変わっていきました。

当のRちゃんはちょっと気まずそうにしながらも変わらずその席に座り、同じグループの子がきてくれるとちょっと照れくさそうに笑いながらそっぽをむいてました。

「みんなってすごーいっ!!!」

「○○ちゃん(3歳児の女の子)の気持ちみんながわかって優しくしてくれて良かったね。優しくしてもらったこと、忘れないでね!」

私がしたのはそぉやって声を掛けただけ。

子どもたちってほんと柔軟っ!!何が正しくて間違っててとかじゃなくて、相手の気持ちを大事にしたいなって思ってくれたんだなって思いました。まぁ時には大人以上にシビアで厳しくて、それがまたいい影響を与え合う場面もたくさんあるんだけれど。

ちょっとした5分くらいの出来事だったけど、子どもたちに教えてもらいました。

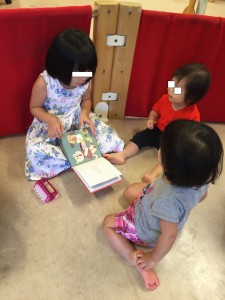

そして、読むはずだった紙芝居は読めずwしょーがないねっと笑い、みんなで2ページだけみておしまいにしました!!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

とここまでがそのお話でした。

この先生のこれはチャンス!?と思えるセンスが素晴らしいと私は思います。

先生がそこで止めて仲裁に入ることでこの関わりはなくなってしまいます。問題を解決する頭の働きがここでフル回転することで様々な問題に打ち当たった時に解決できるのでしょう。その積み重ねでこの相手を思いやる気持ちと問題の解決に至ったのではないかと思っています。

そして途中から現れた5歳児の女の子の対人知性にも驚かされます。塾長のブログの「対人知性」には、対人知性の本質は、「他人の気分、気質、動機、欲求を選別し、それに適切に対応する能力」とあります。

まさに5歳児の女の子は3歳児の女の子の気分、気質、動機、欲求を選別しそれに適切な対応をしたのではないかと私は思います。さらに3歳児の女の子の性格をも理解した上で席を交換する選択だったのではないかとも思えます。

私がいいなと思うのはその状況を他のみんなも見ているということです。一人の女の子と一人の男の子の為に繰り広げられた展開をみんなが見ることで共感を得られたり、それは違うのでは?とそれぞれ思うことがあると思います。その考える機会を全体に持たせられる道徳のようなものが実際に目の前で行われていることがより生きるために必要なことではないでしょうか。

私自身がその場にいたらどうしていたのかは不安ですが、このような状況でもしっかりと核心を持てるような先を見通す力があるこの先生はすごいと思います。支援するコーチとしての役割をここでしっかりとしている先生を見習っていこうと思います。

(報告者 本多悠里)