先日、3・4・5歳児クラスの職員と話している時、こんなことを言っていました。今年度初め、定員が増えること・職員が慣れていないこと、子どもひとり一人をしっかり把握することなどを目的に、子ども集団の規模を狭め、一時的に年齢別で保育を行おうとしたが、結果的に、子どもが落ち着かなかったという姿があったそうです。その様子を見て、異年齢集団へと変えてみると、次第に子どもの姿が変わり始め、熱中して遊び込めるようにもなり、全体が落ち着いてきたのだと話していました。

いったい異年齢集団の何が、子どもをそのような姿に変えたのでしょう。

塾長は、異年齢のメリットとして『教え、教わるという体験をするとか、年長児の行動を見て真似たり、あこがれたり、お互いに刺激を受けるということ』をあげられます。つまり、このような、「教え、教わる」といった子ども同士による関わりが、集団をまとめ始めたといっても過言ではないと感じます。本来、職員が必要な場面であっても、その部分を発達が上の子ども、あるいは、発達が下の子どもの存在によって、“カバーされた”、足りない部分を“補い合った”という姿につながったのだと思います。

発達の異なる者同士が関わることにより、互いの能力を刺激し合い、補い合うといった姿は、一度、目を外に向けると同じ光景が広がっていることに気がつきます。それが、「社会」です。塾長の『異年齢でのかかわりは、遊ぶときだけでなく、大人になるときの準備に必要なことなのです。教育基本法の目的である平和で民主的な社会の形成者としての資質を備えることであるならば、社会という異年齢集団でのかかわりのために、子どもの頃から異年齢で過ごす体験が重要になるということは当然でしょう。』という言葉の意味が、深く理解できますね。

これら「教え、教わる」経験を可能にしたのは、異年齢という「発達の幅」であると感じています。確かに、年齢別集団であっても、4月から3月という1年の幅のある集団です。しかし、3・4・5歳児クラスの異年齢には、3年の幅が存在します。その幅の広さは、「教え、教わる」経験の幅も3倍にし、他者から得る刺激も3倍になるのではないでしょうか。また、その環境というのは、大は小を兼ねるという発想のように、同年齢でストレスなく楽しく遊ぶのか、それとも少し発達の上の子どもの遊ぶ姿を見て刺激を受けるのか、それとも、発達が下の子どもに教えてあげるのかということを、子ども自身が状況によって選択できる環境であるとも言えると思います。

塾長の『0・1・2歳児の保育』という本にも、【遊ぶときは発達が同じくらいの相手を選ぶ】【マネをしようとするときは発達が少し上の相手を選ぶ】【教えてもらう時は発達がもう少し上の相手を選ぶ】という経験を自ら選び、“赤ちゃんは人を使いこなしている”ということが書かれています。自分に必要な能力を自ら選択しているということは、その選択出来る範囲を少しずつ広げてあげるのも、私たちの役割であると思います。そのためにも、3年という「発達の幅」が必要になるのではないでしょうか。

(報告者 小松崎高司)

子どもたちは、子ども時代を何のために生きているのでしょうか。

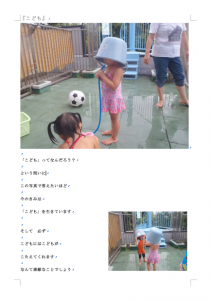

三年前、以前勤めていた保育園で「子どもらしさ」について考えることがありました。いわゆる、「元気に走り回っている」とか「大声で歌っている」とかではない、子ども時代を謳歌している姿とはどのような姿なのであろうかと思っていました。そんな時に目に止まったのが、ある女の子の水遊びをしている姿でした。私はその象徴的な姿に衝撃が走り、このような記録を残しています。

「子ども」

以前、生きるための目的は“遺伝子を残すこと”であるということを学びました。では、遺伝子を残すことが人類の目的であるとすると、なぜ、「大人」に直接いかず、一見遠回りであるかのようなの「子ども時代」を作ったのでしょうか。その時代に、遺伝子を残すための重要な体験をする必要が、遠回りをしてまでもあったということかもしれません。遺伝子を残すということは、時間と必要な体験が必要不可欠であったことが予想できます。その中でも、「必要な体験」というのは何だろうと考えた時、上の写真の子どもの姿が思い浮かんだのです。

大人から見ると笑ってしまうような光景なのですが、その子どもにとっては真剣そのもののようです。その子どもは、真剣にバケツを頭からかぶり、自ら視界を遮り、真剣にチューブをくわえているのです。(その真剣さが大人をユーモアの世界にいざなうのでしょうが…笑)まさに、ありのままの好奇心に瞬時に向き合い、自らの働きかけによって物事の道理やなどを理解していく過程であるかのように映ります。塾長はこう言っています。「遊びの目的には、それが子どもの自発的な遊びにしても、ある目的があります。それは、生きていくための学びが遊びにはあるからです。」きっと、この真剣な遊びにも生きるための目的があり、大人になるための準備が含まれているのだと思います。

「なんだろうな」「面白そう」「やってみよう」「楽しい」

好奇心という動機によって行われる様々な体験が、遺伝子に蓄積されてきたひとつ一つの能力の種のようなものに水がまかれ、その種が各々成長していくといった、そのようなイメージが「子ども時代」にはあります。つまり、好奇心を刺激させる環境、好奇心を妨げない環境というのが、子ども時代には必要であり、同時に「大人になるための準備」なのであると感じます。

そして、遊びや好奇心の先には、必ず「他者」がいるようにも感じています。ここでいう他者とは別の「子ども」の場合が大半です。上の写真でも、小さく紹介されているように、バケツをかぶっている女児の姿を見た別の男児が、同じようなマネをして自ら関わろうとした写真があります。そこで、大人になるための準備として、好奇心を駆り立てているであろう『異年齢』に注目しました。同じ発達・同じ考え・同じ行動があるだけなら、写真ような姿は生まれないのではと感じます。発達の異なる“子ども”という「他者」の存在から、「発達の幅」「多様性」「能力の定着」という三つの観点から、『異年齢』についての考察をしていきたいと思っています。

(報告者 小松崎高司)

現在、1歳児は昼食時にエプロンをしています。イスに座った子どもから、職員がその子のエプロンを付けていくのですが、先日、ある女児がその行為を真似して、他児にやってあげていました。

保育園などではよく見られる姿であると思うのですが、よく考えると、不思議です。なぜ、そのような行為をするのでしょうか。様子を見ていると、褒められるためでも、相手のためでも、喜んでもらうためでもないかのように、ただただ淡々とやってあげています。エプロンのマジックが付いたことを確認すると、相手の様子をうかがうことなく、また別の子のエプロンを付けにいきます。

塾長は、こういった行為を「能動と受動の役割交代」と表現しています。ブログには、子どもが『人にやってあげるのは、やってもらって必ずしも心地よいことだけでなく、無理やりに食べさせられているとき、それを拒否すると同時にそのものを食べさせている大人に食べさせようとします。これは何も仕返ししようとしているということではなく、役割交代をしているのでしょう。』と書かれてありました。その子は、意識的に相手を理解しようといった思惑はないものの、多くの役割交代といった経験から、今後の自分の行動や思考を選択するための材料として使用していくのかもしれないと感じました。つまり、役割交代によって、コミュニケーションの基礎を培っているのだと思います。

また、塾長ブログに「能動的な行動が、逆から見れば受動的な行動になります。そこに、人同士の関係が成り立っている」とも書かれていました。そのような人同士のコミュニケーションには、自分と相手、その相互間の思いがあるわけで、そういった視点で上の写真を見てみると、面白いことに気がつきました。それは、エプロンを付けている女児ではなく、自分のエプロンを付けられている男児にスポットを当ててみたのです。よく見ると、そのエプロンは本来の向きではなく、逆向きで付けられているのです。そして、その男児はそれに気がついています。

自分で直そうとする

4月生まれの高月齢である男児は、懸命にそのエプロンを直そうとしますが、しばらくするとやめてしまいました。職員に向きを変えてほしいと訴える様子もなく、そのまま「いただきます」をしていました。「別にこれでもいっか…」と思ったのか分かりませんが、ただ事実として、「やってもらっていた」ではなく、「やらしてあげていた」といった主体的な受動であることがうかがえます。その男児には、きっと、コミュニケーション能力の「ゆずる」とか「任せる」とか「委ねる」とか相手の気持ちを尊重することにつながる力を培っているとも考えることもできるのではないでしょうか。また、一番大切な、自分はここまでできるから、ここからはやってもらおうといった「自立」を育んでいるのだと感じました。

塾長ブログの最後に、「人にやってもらったことを人にやってあげることが実現できる場が必要であり、それが次第に社会を形成していく基礎を培っている」とありました。女児がその後も、役割交代ができる環境を整えていきたいと、そう感じました。

(報告者 小松崎高司)

前回の報告「寄り添うこと」で、どうして人は他者を思いやったり、他者に共感するのだろうかといった疑問が浮かびましたが、きっとそうすることで、他者を理解しようとしたり、その後に待っているであろう“楽しいこと”や“笑い合ったり”することのために、そうしているような気がしました。また、その共感の際、共通して見られる特徴があることに気がつきます。それは、「角度」です。

誰かが負の状態に陥った時や、何かを共有しようとする時など、他者はその人に寄り添うために、自然と首や膝の角度を変えようとします。その姿は、相手の表情を読み取ろうとしたり、相手と同じ視線や世界を共有しようとしているようにも映ります。その角度は、時には“心の角度”として表に出ていない時もあると思いますが、その思いを持つということは、人が他者と関係を持っていくうえで、非常に重要な要素でもあるのではないかと感じたのです。

塾長の最近のブログでは、生身の人同士の関わり、自分以外の他者との関係性欲求を満たすことが、将来、社会性を構築する入り口としても、また、生存に至るまでも、他者の存在は重要であると説われています。子どもたちが見せるその角度は、自分以外の他者と関係性を持とうとする代表的な姿でもあり、自ら生きようとしている姿でもあるように思いました。

先日、泣いている1歳児のもとにティッシュを持ってきた、同じクラスの女児の報告を書きました。最近、その女児がまた、ある男児が声をあげて泣いている姿を見ていたので、再びティッシュを持っていくのかなぁと様子を見ていると、その女児は膝を気持ち下げ、手を添え、その男児の表情をしばらくうかがっているのです。

様子をうかがっている。

そして、涙を出していないのを認識したかのように、頭をよしよしと撫でていました。1歳児でも、甘え泣きと本気泣きを本能的に理解しているのかなと驚いている時に、その様子を見ていた違う男児も、そのよしよしに加わっていました。そういった連鎖が、人と人の関係性をより強固に、そして定着させていくんだろうなぁと感じました。そう考えると、保育園が持っている可能性の大きさや重要性が浮かび上がってきます。私たちは、そのような人類の存続にも関わるような仕事に就いているのですね。

連鎖

(報告者 小松崎高司)

新年度になり、新しく入園した子がいるクラスになりました。今年度は幼稚園の1・2歳児のクラスが二年目を迎える年であり、実際、クラスがどう変わるのかわくわくしています。

そこで頼りになるのが昨年度からいる子どもたちです。今、私のいる幼稚園の1・2歳児は1歳児・2歳児を合同で見るような形になっているので、1歳児はそのまま残留する形になります。新年度は新しく入ってくる子どもたちがどういった子どもたちなのかわくわくしながら見るだけではなく、そういった新しく入ってくる1才児の小さい子どもたちに対して、今まで2才児の中にいた1才児の子どもたちがどういった関わりをするのかとても楽しみでした。

実際、新しいクラスになったときに、今年は月齢が低い子どもたちがたくさんいたのですが、なによりもその残留している子どもたちが頼りになりました。新しく入ってきた子どもたちにおもちゃを譲ったり、これまでの経験があるので、なんでも自分たちでやろうとしてくれたりと、自分から率先して、手伝ってくれる姿を見ているとその成長がとてもよく見えます。そのため、先生方は新しい子どもたちに手をかけることができる余裕が出てきます。こんなにも成長したなと、去年の今頃を考えるとその子たち一人一人の様子を感じることが多いです。

しかし、良いことだけではありませんでした。確かにおもちゃを譲ってくれることや我慢をしてくれることはありがたいことなのですが、子どもたちの様子が変わってきました。我慢する中で「チック」などの目に見える様が出てくることがありました。また、落ち着いていた「かみつき」なども現れることがありました。

藤森先生のブログにも「かみつき」についての記述がありますが、そこには「ひとは、かむことで「集中力を高め、同時にストレスを緩和する」効果があると言われています。」とあります。また、そこでは「かみつく行為は、発達上の問題ではあるけれど、年齢の問題ではなく、子ども同士がかかわり始めたときのストレスとか、他人とかかわるうえでの自己表現ではないかと思ったのです。」まさに、その通りの内容で子どもたちの様子に現れているように思います。

そのため、クラスの先生方はその様子を感じると、どう寄り添ってあげるといいのか、残留して頑張ってくれている子どもたちにどう対応や環境を作っていってあげればいいのかということを考えます。

新年度は子どもたちにとっても、新しい環境になり、楽しいこともありますが、その反面、ストレスも出る場合もあります。その環境の中で、子どもたちはいろんなことを感じ、新しい環境にトライしていく子どもたち、その中で、保育者がどう関わり、どう寄り添うことができるのか、子どもたちの様子を見て、考えていかなければいけませんね。

(投稿者 邨橋智樹)

先日、1歳児が片手を使ってテーブルの上でお皿を立てて回そうとしていました。親指とその他4本の指と、手首を使って、非常にぎこちない動きでしたが、楽しんでいました。その光景は4年前に1歳児クラスを担当した時にも見ることができました。その時に、「その動きを活用できる玩具はないかな」と考えて購入したのが、「コマ」です。

このコマは、2000年日本グッド・トイ委員会選定玩具であり、小さな力で長く回り、止まっている色と動いている色が変わるので色遊びにもなる、そんな玩具です。4年前は夏くらいに購入したと思います。やはり、すぐには回すことは出来なく、大人や上のクラスの子どもたちが回す様子を見て、それを真似して頑張って回そうと試行錯誤している様子が印象的でした。結果的には、ほとんどの子どもが回せるようになったのですが、今の時期にしては難易度が高いのかなとも思い、子ども同士だけで真似っこができて、達成感がそれほど遠くなく味わえるような玩具がないかと考え、回しやすいコマを購入してみました。

早速、その玩具を出してみると、すぐにコツを掴んで回す子どもがいました。その様子を見ていた他の子どもが、同じコマを隣に持ってきて、自分も回そうとしている様子が非常に面白かったので、写真をとってみました。

コマを持ってきたところ

まず、別の場所で、各々だけで遊ばないところが面白いなと思いました。出来る人の近くに行ってそれを真似るためとか、楽しさを一緒に共有したいとか、そんな気持ちが働くのでしょうか。

自分もやってみる

次に、相手がコマを回している時は、隣の子どもはコマを回さないで相手の様子を見ているといったところに面白さを感じました。一緒に同時に回すのではなく、相手が回し始めてからそのコマを止めるまで見届けてから、自分のコマを回し始めていたのです。見るタイミングや、見られるタイミングを図っているようにも感じました。「見られる」と聞くと、受け身のようなイメージを抱きますが、この場面では見られる瞬間を自ら計画的に図っていることから、それは主体的な活動なのではないかと思ったのです。まさに、相互作用であり、どちらもが主体になっている場面でした。

一緒に回してみる

そして、ある程度互いの様子を見合った後、二人一緒に回していました。「面白かったね」「楽しかったね」そんな言葉を言い合っているような二人の表情が、なんだか嬉しかったです。

余韻

このコマの楽しさや難易度を経て、4年前のようなコマにいくのもいいかもしれません。今年のテーマは「伝統」ということで、玩具も伝統色を出していけたらと思っています。

(報告者 小松崎高司)

新年度になり、今年度は1歳児クラス担任となりました。そこでは、3・4・5児クラスでは感じたことがないような、多くの自分の中での葛藤と出会っています。正直、子どもが何を感じて、何を思っているのかが分からない時があります。そんなことを思っていると、先日の臥竜塾でも報告された、塾長の「乳児と障がい児に関しては、強い思いは通用しないんだよ。理屈も分からないから、いくら言っても通用しないんだよ。まず通用しない相手には、とにかく気持ちに寄り添ってあげることが大切。そしたらそのうち向こうから素直に近づいてくるから」という言葉を思い出しました。

最近、理屈で考えすぎているのか、頭が固くなってしまっていたかもしれません。そういった大人の言動や思考に、いち早く反応するのは“子どもたち”です。まさに、こちらが何を言っても通用しない経験をさせてもらっています。(笑)

そこで、「寄り添うこと」とはどんなことなのだろうと考えてみようと思いました。

まず、べったりと密着している様子ではないことは理解できます。まだ、信頼関係の出来ていない人からそうされたら、きっと困ってしまいますね。もちろん、負の状態に陥っているなど、時によってはそれが必要な時も出てくるかと思いますが、その見極めが大切ですね。ということは、おそらく体よりも、「心」に寄り添うということであると感じます。

次に、相手にこちらの意図を感じてもらうために、耳や心を傾けようとする存在にならなくてはいけません。相手の気持ちを否定せずに耳を傾ける「傾聴」こそが、その始まりであると思うのですが、あれやこれやと言いたい気持ちを押し込める努力が必要ですね。そして、こちらがどのようなスタンスで「傾聴」しているかも重要であると思います。真心を持って、真摯に向き合っているかなど、自分の中から嘘偽りを無くすことが、「寄り添う」には必要なことであったのだと理解しました。確かに、始めから子どもに好かれる人というのは、なんとなく始めから人柄や人の良さがにじみ出ているような印象を持ちます。子どもはそんなものも感じとっているのでしょうか。

そして、やはり「共感」は必須ですね。子どもが向いている方向を見たり、その時の感情を共有したり、その瞬間その瞬間にある出来事に、自分も同じ気持ちでいることを伝えながら、相手の心の波長に自然に合っていくことが、寄り添っていく過程でもあると感じました。

そんな思考を巡らせている中、1歳児のある子どもが、自分が遊んでいた玩具を他児に取られて泣いている場面に出くわしました。よし!まずは自分の中から噓偽りを消して…傾聴して…共感して…と、色々と考えている最中、その子のそばにいた1歳児が、棚の上にあるティッシュ目指してトコトコ歩いていきました。その動向を見ていると、手を目一杯伸ばしてティッシュを棚から落とし、そこから一枚抜き取ると、泣いている子どもの涙を拭いてあげていたのです。この瞬間、私は「寄り添うこと」について色々と考えることはもうやめようと思ったのです。

なぜなら、今度からは、子どもが子どもにしてあげていることを真似しよう思ったからです。泣いていれば近寄って様子を覗きこんだり、楽しいことをしていれば一緒に同じことをして楽しんだりなど、子ども同士が遊んでいる様子、子ども同士が関わっている様子、それらを真似すれば、自ずと「寄り添うこと」ができてくるのではないかと、強く感じることができました。

(報告者 小松崎高司)

寄り添い

前回の「食べる機能」の記事から、気づけば1ヶ月も立ってしまいました。前回は子どもの食べる機能には環境との相互作用が大切であり、子どもを取り囲む周囲からの適切な刺激が子どもの機能にも大きく影響するという「個体(子ども本人)と環境の相互作用」と子どもの発達には活発に起こる時期があります。そのときに適切な働きかけをする必要があるという「発達には適切な時期がある」があるということを紹介しました。これは日本歯科大学付属病院准教授 口腔介護・リハビリテーションセンターの田村文誉先生の記事をもとに改めて子どもたちの食べる機能の発達をみていったのですが、では残りの4つの部分はどういったことが大切だと言われているのでしょうか。

3つめは「一定の発現順序がある」です。

それは「乳幼児が摂食・嚥下機能を獲得していくには、身体の発達と同じように一定の発達順序があります。多少前後することはあるにしてもある程度の順番があることを、多くの人が理解していますが、食べる機能にも発達の順序があることは、意外と意識されていません。そのため、離乳食の進め方を急ぎすぎたり、子どもの機能に合わない硬さの食べ物が提供されたりしてしまうことがある。」とのことでした。

4つめは予行性がある。

「ある動きが上手になると、次の段階の動きが現れやすくなるということです。たとえば、舌の動きがよくなり、舌で押しつぶすことが上手になってくると、ある表紙に咀嚼の動きが出てくることが起こります。」

5つめは直線的でない。

「発達はまっすぐに順調に伸びていくわけではありません。できるようになったなと思ったら、急に下手になったり、また、急に上手になったりと進んだり後戻りしたりしながら発達していく」

6つめは個人差が大きい

「機能の発達の進み方には個人差があります。同じ年齢や環境であっても、同じようなものが同じように食べられるとは限らないのです。隣の子どもが肉や生野菜を食べているからといって、いやがるものを無理に食べさせる必要はありません」

そして、最後にこの章ではこのように締めくくっています。「以上のように発達には原則があります、スタート地点を急ぐ必要もないし、急いでもそれが有利につながることもありません。子ども自身の持てる力に合わせて、進めていけばよいということです。」

上記の田村先生の6つの発達の条件は決して、「食べる機能」に置いてだけではなく、子どもたちの発達において必要な事柄であり、場面においても必要なことですね。子どもにあわせた環境を用意することで子どもたちの持てる力はより発揮されていくことだろうと思います。

また、食育講師の井上ききさんのブログにはこういったことも書かれていました。

「消化に気持ちは大きく反映され、大きく関係します。楽しい食事をすると消化も順調に行われやすく、消化吸収もいい。十分に機能が働いていると今の身体に必要な栄養素を効率よく吸収できます」「一方、楽しくない食事は緊張状態や悲しい状態では、内臓の機能が萎縮して十分働いていません。消化不良になります。便秘や下痢になるし、せっかく食べても、栄養になりにくく、栄養失調状態になることもある」

それほど、子どもたちの食べる環境の必要性や子どもたちの発達は「食べること」「遊ぶこと」「生活すること」すべてにおいて見る視点は共通点があるということを知ることはとても大切だということを改めて感じました。

藤森先生の臥竜塾ブログ「食事」という内容の最後にこう書かれていました。

「指針にも「喜んで食べることが心と身体の栄養となる」と書かれているように、逆に言われて食べることは、心と身体を壊すことがあります。そのため、「食事の環境を様々に工夫し、明るく楽しい食事の場にするとともに」と書かれてあるように、食事の場の持ち方が栄養にずいぶん影響するものです。栄養価、栄養素、摂取量ばかり言い過ぎている気がします。」

大人の意識やよかれと思っていることが子どもたちにとって本当に良いことなのかと見直すことが大切ですね。

(投稿者 邨橋智樹)

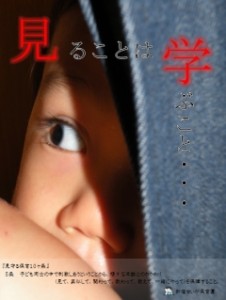

以前新宿せいが保育園に勤めていた先生が実習に来られ、そこでの体験を論文かなにかにまとめた文章を聞かせてもらったことがありました。ちょうどその実習に来られた時はおたのしみ会といって劇や歌、合奏などを通して発達を見てもらう会がすぐありました。少し、クラスごとに練習をしている姿を見ていたそうです。その中での感想がとても素晴らしいものでした。各クラスのことをどのような感想を述べるのかと思っていたらそうではなく、

「年長組の練習はさすがでしたがそれ以上にそれを見ている年中組が熱心に見ていることが印象的だった」

とありました。

この視点というのは当時視野が狭かった私には非常に参考になるお話でした。今も狭いですが…

1年後自分が年長になった時こんな風にやりたい、こんなことが出来るんだという憧れのようなものがそこにはあります。子どもにとってその憧れや、やってみたいという気持ちはその子を主体的にできる一番の材料であるように思います。

現在の幼児クラスでもじーっと年長や同年代の子をよく見ていていきなり出来るようになっている子もいます。ずーっと見て自分の中で温めて出来ると思ったときにやってみるその自分の力量を知っている様は子どもが自分のことをよく理解している証拠でもあるように思います。

先日卒園式がありました。その卒園式には年中組も参加します。1度練習した際、年中組が年長組を見る眼差しはキラキラしているように私は見えました。ある子どもは親に練習の模様を事細かに説明していたそうです。きっと今度は私たちもやるんだという意識は少なからず持てたように思います。

その様子を見ることで、見ることと見ないことの差を大きく感じることができました。

年度末ということでそれぞれの学年が1つ上がります。

その中で年長から年中へ伝承されていくものがあります。その中の1つが新宿せいが保育園では雑巾がけです。

1年間年長の雑巾がけを見てきた年中の子たちは一体年長になったときにどんな雑巾がけを見せてくれるのか楽しみです。

年長の雑巾がけを興味深く見ています。

見て学ぶというのは赤ちゃんから始まり大人になった今でも同じことだと思います。更に同じくらいの年齢から学ぶことは非常に多いようにも思います。

保育をしていく中で互いに刺激し合える環境というのを意図的に作っていくことをより意識していこうと思えました。

(報告者 本多悠里)

「環境」は“きっかけ”にすぎないのかもしれません。

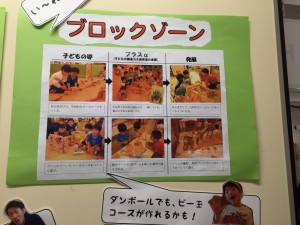

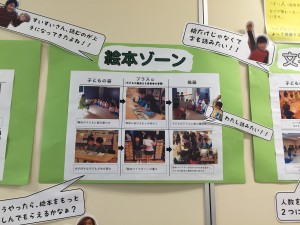

ある環境を用意したら、それで保育者の仕事は“終わり”であるかのような錯覚を起こしてしまいがちです。実際、私もそう思っていました。しかし、そうではなく、その環境に子どもたちがどのように関わり、その関わりをもっと深めるためには何が必要かと、考える事が重要であると感じました。それが、藤森先生が言われる「発展」であるのだと思います。

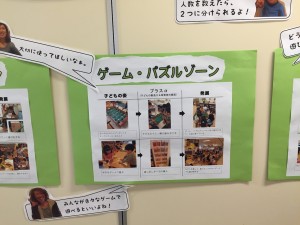

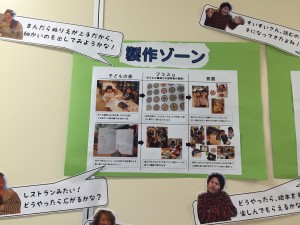

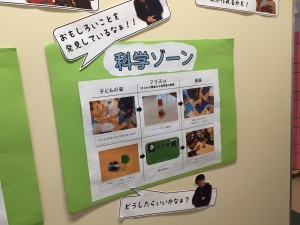

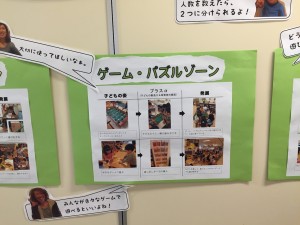

先日の成長展では、その「発展」の過程を各ゾーンごとに展示しました。

ブロックゾーン

絵本ゾーン

伝承遊びゾーン

ごっこゾーン

文字・数ゾーン

製作ゾーン

科学ゾーン

ゲーム・パズルゾーン

子どもたちが環境にどう働きかけて遊びが発展していったのか、職員がそんな子どもたちにどうアプローチして発展させていったのか、その間に確実にある「プラスα」の存在を、“分かりやすく”展示しようと思ったのがきっかけでした。

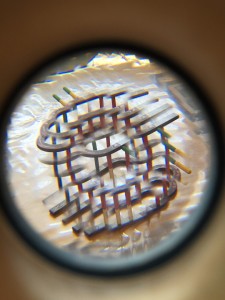

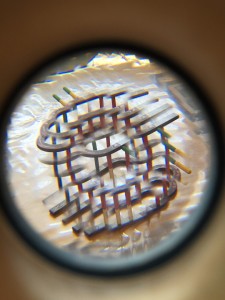

先日、ある女児が「先生、こっちに来て!」と嬉しさを押し込めたような表情で言ってきました。ついていってみると、科学ゾーンに素敵な作品がちりばめられていました。何かを試したり、調べたりするものとしてではなく、科学ゾーンにある、科学の力を利用して「造形」をした子どもの姿を見たのは初めてだったので、非常に感動しました。

科学ゾーンの物で作った造形作品

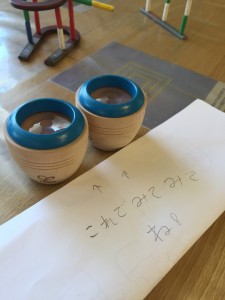

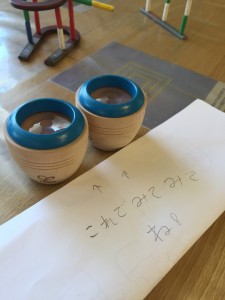

しかし、感動するのは早かったのです。テーブルには、こんな置き紙がありました。

「これでみてみてね!」

促されるまま、その光景を覗いてみれば、そこにはまた美しい光景が広がっていました。造形をしておしまいではなく、作った作品をこれで覗いて眺めるといった体験型の作品であったのです。

その遊びに感動したもう一人の職員が、「みんなにも見せてあげようよ!」と提案し、即座にその子の“体験型作品ゾーン”を作ったのです。普段なら、遊んだ玩具は解体して元に戻す事が前程となっていますが、この感動を他の子どもたちにも味わってもらいたい、その子の遊びを深めたいといった思いから、科学ゾーンの棚の中に、そのブースを作ったのだと思います。

科学ゾーンに、磁石や万華鏡を用意するのは簡単です。しかし、そんな環境を通して、子ども同士がつながるような仕組みを生み出したり、その遊びが発展するような言葉がけや更なる環境を“その瞬間に”用意することはなかなか簡単なことではないと同時に、そのような柔軟性や発想が保育士に求められていることでもあるのだと思います。個人的に思うのは、それができるのは「その人の経験値」が非常に関連しており、これまでにどんな経験をしてどんな思いを抱いてきたのか、そしてどんな好奇心と共に歩んできたのかが、ポイントのようでもあると感じています。正直私は、そんな多様な経験をしてきているとは思っていません。なので、周囲の人の「良い所」「面白いと思った所」を真似して自分のものにするしかありません。もちろん、そこから生まれた自分の好奇心を追求・探求していきたいとも思っています。

「環境」は終着点ではなく、あくまでもきっかけであり、そこから保育が始まるのだと思います。

(報告者 小松崎高司)