2月の寒い朝、用務の西村氏が、テラスに出来ていた「氷」を3・4・5歳児クラスに持ってきてくれました。非常に大きくて分厚く、子どもたちも興奮気味に手で氷の感触を楽しんでいました。その氷も、ちゃんと“子どもたちに氷遊びをさせたい”といった思いから、前日に水を貼って意図的に氷を作っていたということを聞きました。さすが、環境マイスター山下氏の弟子ですね。私は、そういうのに弱いです。人の思いをなんとかして活かしたい、子どもたちに、氷遊びを通して不思議を味わわせたいと感じて頭に思い浮かんだのが、去年学童児とやっていた先輩保育士のある「実験」でした。

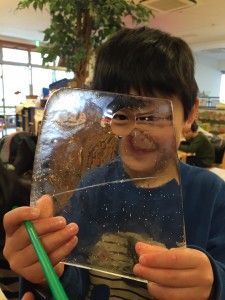

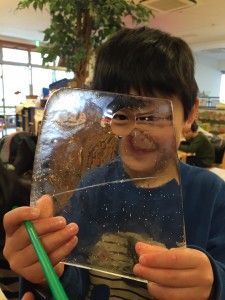

その実験とは、氷にストローを押し当て、息を吹きかけ続けたらどうなるかという実験です。さっそく、製作ゾーンにあったストローを持ってきて、子どもたちに問題提起をしてみました。子どもたちは「氷が動く」「解ける」などと予想しながら、実験し始めました。

実験中

氷の厚さは2㎝くらいあるので、なかなか結果がでません。しかし、子どもたちは一心不乱に息を吹きかけ続けていました。しばらくすると、ひとりの男児が、その部分だけ氷が解けて窪み始めたことに気がつきます。実際に手で触れてその窪みを確認したり、周囲の子どもたちもその感触に感動していました。「もっとやってみよう」といって、さらに続けていると「あ!穴があいたー!」と叫び、達成感と満足感を浮かべた表情をしていました。

氷に穴

先日、ある子どもが粘土遊びをしていました。「俺ね、長—いやつ作る!」と意気込んでいます。すると、粘土をうどん状に細長くし始めました。一緒に粘土遊びをしていた子どもも、その様子を見て“楽しそう”と感じたのか、おれもわたしもと、粘土を細長く作り、それをつなげ始めたのです。“これは、面白いことが始まるぞ”と、私の面白センサーが反応をしたので、「メジャー(巻尺)」をすぐに出せるよう用意していました。子どもたちは、ものの数分でテーブルの長さほどの物を作り、そして、そこでは足らないと、ついには、床でつなぎ合わせていました。

しばらくして、満足いく長さに到達したのか、「ほら!長いでしょ!」と言ってきました。私は、メジャーを出したくて出したくて仕方がなかったので、「どのくらい長い?」と、少々意地悪な質問を投げかけました。すると、みんなに「?」が浮かび、沈黙になりましたが、一人の男の子が「測ってみればいいんだよ」と言ったのです。以前、ブログでも紹介した「身長計」を使おうとしていたので、もっと便利な物があると、手に持っていた「メジャー」を自慢げに出すと、子どもたちは「うおぉ〜!」とうなっていました。まさに120点の反応です。(笑)

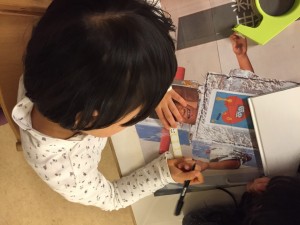

測定中

さっそく、みんなで長さを測ってみました。結果は、203㎝。子どもたちの中で、「203㎝」は粘土で表現できるという一つの経験になったと思います。最後に、中心になって指揮をとっていた男児が、その203㎝の粘土をきれいに渦巻き状にしていました。“面白い!”と思って、その長さも測ってみると、なんと12センチ。「203㎝が12㎝になった!」と、何に使えるかは分かりませんが、そんな変化球も伝えてみました。

変化球

子どもの姿を見て、その瞬間をどう活かそうかと考える大人のように、そんな大人の姿を見て、それはどこに活かせるかと状況を見て考えて選択できる、そんな子どもの姿を望んでいきたいです。

(報告者 小松崎高司)

以前に職員室で簞笥の数え方は知ってるかということが話題にあがりました。色々な先生に知っているかを聞くと知っている人もいれば知らない人もいるような感じでした。知っている人が本当かどうか確かめるために調べてみると答えは「棹(さお)」でした。みなさん知っていたでしょうか。

他にもうさぎの数え方や箸の数え方など基本的なことを知っているのか冗談半分で確認していました。正直は私は簞笥の数え方は普通の数え方ではないことは知っていましたが呼び名までは知りませんでした。(笑)

そんな面白半分で話題に出る話が出ることでこの年で知らないと恥ずかしいのではと思うことも恥ずかしがらずに聞ける環境というのはとてもよい環境であり、職場の方々に感謝したいと思います。そのため、好奇心も旺盛になるように思います。

話はそれましたが、数え方についての話をしている時に、思い出した出来事があります。

以前説明した通り、新宿せいが保育園では、給食の時にセミバイキング形式で配膳を行っています。子どもたち同士の会話でおかずが装われていきます。

その中で「きゅうりのゆかり和え」という料理が出ました。それはきゅうりを三等分くらいに切り、それを縦に切ってゆかりを和えるという単純な料理です。

その料理についてもっと細かく切って食べやすいようにしては?という意見が出た時に調理さんからこんな意見が出たそうです。

「わざと長く切って、子どもたちに何本という数え方を知ってもらいたい」

と言っていたそうです。

調理さんが仕掛けることで、子ども同士の関わりも生まれ、保育園全体で保育していることがわかります。こうした小さなことでも物の数え方を自然と理解出来るようになります。

こうしたことで様々なことが繋がっていき、子どもたちに還元されていくようにも思います。うまく伝わるかはわかりませんが様々な人から多くのアプローチで保育できる環境の大切さを改めて感じることができました。

(報告者 本多悠里)

先日、僕の働く保育園で園内研修がありました。そこで子どもたちの食事の話題が出てきました。うちの保育園はまだ、職員の先生たちと子どもたちが一緒に食べることが出来ないでいます。そこで問題提起を含めて、新宿せいが保育園でもあるように、子どもと大人が一緒に食べることで子どもたちにどういった影響があり、また、子どもたちの食事の発達といったものがどう進んでいくのかというのを改めて考えていくことにしました。

調べていくと、食事の発達というものがありました。私が見たのは「ベビーフードの和光堂」のHP「赤ちゃん通信」においてで、そこでは日本歯科大学付属病院准教授の田村文誉さんの解説があり、そこに発達の原則が書かれていました。食べる機能の発達にはいくつかの原則があると田村さんはいいます。

その一つ目は「個体(子ども本人)と環境の相互作用」とあります。子ども本人の発達する力(内部からの発達力)と、そして子どもを取り巻く周囲からの適切な刺激(よい環境)があります。それらが相互に働き合うことにより、機能の発達が促されるのです。というのが始めにありました。これは保育をする上で、必ず考える内容ですね。なによりも、この部分に子どもと食事との発達の中心的なものがあるように思います。「子どもと環境の相互作用」というのは食事だけにかかわらず、子どもたちの生活や活動において、とても重要な部分です。周りにいる教師や大人、友だちなど(人的環境)があることはモデルになります。そして、食べたいと思える環境、それはおいしそうな食べ物というだけではなく、楽しい雰囲気なども子どもたちの意欲に繋がることだと思います。その食べている様子や環境が子どもたちにとっての食べたいという心情になり、食べる意欲になり、それが食べるという態度に繋がっていきます。

2つ目が「発達には適切な時期がある」です。もちろん適切な時期を過ぎても、摂食・嚥下機能の発達はなされていきます。しかしながら、機能が発達する最も活発な時期は生まれてから2才頃までとされており、この時期に適切な働きかけをすることが大切になります。ここでは子どもたちの食事の機能のことがいわれています。摂食の方法や嚥下の機能自体は2才頃までであり、ここでの適切な働きかけが必要なのですね。たとえば、子どもの口に入れる大きさの話がありますが、以前新宿せいが保育園での食事の様子を見学していると「かじりとり」などの大切さを話していました。私のいる保育園の古くからいる先生に話を聞いてみると、以前は「子どもたちの食べやすい大きさに切って、食べさせる」というのが当たり前だったようです。その理由は「のどにつめないようにする」ということと「そうして、大きさを大人が調整することで、子どもたちが慣れることによって大きさが分るようになる」ということでした。一方、新宿せいが保育園では「かじり取り」をして、子どもたちが自分の経験の中から、その大きさをかじり取りながら調節したり、噛むことを覚えたりするといっています。この二つを比べても分るとおり、子どもの機能を経験からするのか、大人の意識として環境を用意するのか、その違いが見えます。当然、私は子どもの経験から分ることや気づくことのほうがより深い学びになると考えていますので、大人が調節しても、逆に子どもの大きさを調整する力に果たしてなったのだろうかと思いました。

というように、この先生によると明確にその発達の原則が6つ書かれていました。内容だけを見ていると、なるほどと思うところが多くあります。もう一度自分自身も改めて勉強していくことを含めて、その食べる機能の原則を紹介していこうと思います。

(投稿者 邨橋智樹)

以前、山下氏が「ラッキーboyラッキーgirl」のブログで朝の会の様子をアップしていました。あのようにノリノリで朝の会をしている時はやっている私も非常に楽しいです。ただ、やり過ぎには注意することは心得ておこうと思っているところです…。

そして、ノリノリの朝の会だけではなく少し子どもたちと一緒に不思議なことを体験する朝の会というのを先日することができました。

そこを紹介したいと思います。

先日全国的に雪が降った時がありました。朝登園してきた子どもたちは嬉しくて舞い上がるほどです。外は珍しく雪景色が広がっていました。

そして朝の会が始まり、少しすると小松崎氏が「本多先生、雪を詰めてきました。500ミリちょうどに詰めてきたんで、溶けたときどうなるか見ましょう!」と言ってきました。

雪を積めた状態

こりゃ面白いということで、朝の会を中断し、子どもたちとこれが溶けたら増えるか減るかと予想しました。

大体子どもたちは減る予想の子が多かったです。

「結果は給食の時だね」と伝えると、活動中にも気になるのか、「溶けてきたよ‼︎」と嬉しそうに伝えてくれます。

そして、給食の時間になり結果をみんなでみました。その時のみんな目はキラキラしています。

「ドン!」と見せると子どもたちの予想通り!雪は460mlまで下がっていました!

「ほらー‼︎」と子どもたちは得意げです。

溶けた状態

するとある男の子が…

「また凍らせたら増えるんじゃない⁉︎」と…

その子の好奇心、興味が湧いていることが伺えます。

確かに!どうなんだろう?というのが私の正直な感想でした。

そこで子どもたちに凍らせたらどうなるか聞いてみると、ほとんどの子が増えると答えています。

じゃ、冷凍庫に入れてくるね!結果は凍ったら出すからね!と行って持っていきました。

そして、凍ったところを見てみると…

凍った状態

子どもたちが言う通り氷になることで増えていました!

まだこの結果は子どもたちには見せていません。果たしてどんな反応が返ってくるのか楽しみです。

このようなお集まりで少しでも科学活動の芽生えに繋がってもらえればとも考えています。

塾長のブログでもあるように様々なものについて、もっと知りたい、やってみたい、子どもの興味をしっかりとつかめるような、質問をしたりして科学活動に興味を持てる環境を意識していこうと思っています。

興味を引きつける質問はまだまだ、練習する必要があると思っています…。

お集まりから環境へと流れ、内発的な動機づけへと繋がってくれたと思っています。

しかし、思いついた時に容器に雪を詰め、すっともってきてくれた小松崎氏の行動というのも興味、好奇心の塊でもあるように思います。

大人も様々な人から刺激され、向上心を持っていけるのだと思うことが出来ました。

(報告者 本多悠里)

新宿せいが保育園には製作ゾーンがあります。そこでは絵を描いたり、粘土で作品を作ったり、折り紙をしたり、箱で立体物を作ったりと様々です。子どもたちは皆そこでゾーン体験をしているようです。

ある子が粘土で上手に動物や自分で想像したものなどを次々と作り出していっていました。まさにゾーン体験ですね。それを見た職員たちは驚き写真を撮るほどです。

「この上手さはマイスターだね!」ということで粘土製作マイスターというものができました。少し特別感があり、更にマイスターのみ、紙粘土で製作ができるようになりました。絵の具で色も付けられます。

その紙粘土製作を嬉しそうにその子はやっていました。その様子を見ていたお友だちも興味津々‼︎僕、私もなりたいというような刺激を受けていました。

できた作品は、男性職員が「こんなのに入れたらカッコよくないですか?ピッタリっす!」といって展示してくれました。これもまた作った子にとっては嬉しかったようです。

作品を展示

このように子どもそれぞれの特性を活かし発展させてあげることでその子の自信へと繋がることがわかります。

さらにその子の兄妹(妹)の面談があり、その面談をした男性職員から聞いたのですが、兄の話まで盛り上がり、「ここの保育園は本当にそれぞれの特性を活かしてくれる。兄はその粘土のマイスターをもらったことで自信がついたようです。」という言葉もらったそうです。

こうして、やっていることが保護者にまで伝わっていることが嬉しく感じ、しっかりと保護者にまでこの保育を理解してもらえていることがわかります。こうした積み重ねがあるからこそ、保護者との信頼関係も強いものとなっていくのだと感じます。

この流れは、その子の特性を発見した職員、発展させた職員、展示した職員、違うクラスで面談した職員がクラスに関係なくこちらに伝えてくれることで共通に理解しているからこそ成り立っていることがわかります。この流れもチーム保育ならではなのでしょうね。

このチーム保育というのが子どもに自信を持たせ、保護者理解にも大きく影響していることがわかる出来事でした。

(報告者 本多悠里)

個人的に、日々の保育を行ううえで“ちょっと待つ”ことを意識しています。言葉がけも、行動も、思考においても、自分の限界からちょっと待つことをすると、自分が思い描いていた想像の世界とは異なった世界が、そこに繰り広げられていたなんてことが多くあります。そんなことをこのように言っていながら、「そのつもりになっていただけだった…」「まだまだだなぁ…」と感じた出来事がありました。

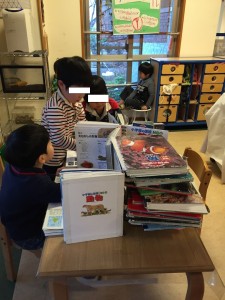

皆さんは、この写真を見て率直にどう感じるでしょうか?

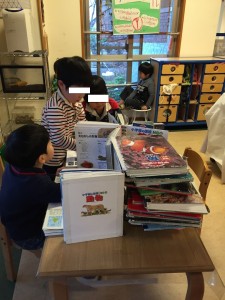

積み上げられた図鑑

私は、隣のテラスで洗濯物を干し終えた後、部屋に入ってきたらこの光景が目に飛び込んできました。素直に、「なんだこりゃ?」と思いました。何かしようとしているのかなと思いつつも、本は一冊ずつ本棚から出して見ればいいし、片付けが大変だろうにぃと思ってしまいました。この場面は夕方だったこともあり、精神的に疲れていたのかもしれません。私が「図鑑出し過ぎじゃない?」と呆れ口調で言おうとした瞬間…

「パソコンとDVDらしいですよ。」

という声が後ろから聞こえました。「えっ?」と後ろを振り返ると、同じクラスの新人の職員が立っていました。もう一度、子どもたちの姿をよく見てみると、確かにデスクトップパソコンとキーボードです。

パソコンとキーボード

手を素早く動かしながら、タイピングの物マネまでしていました。その職員に話を聞いてみると、どうやら子どもたちは、デスクトップパソコンでDVDを見ようとしていたそうです。また、積み上がっていた図鑑は、その大事なDVDだったのです。子どもに対して申し訳ない気持ちになったと同時に、その職員のタイミングのよい一言に救われた気がしました。

人は不完全であると思います。むしろ、不完全であるから魅力的なのかもしれません。いつも言っていることが実行できているとは限りません。しかし、その都度それを補ってくれる人の存在がいるということを感じました。例え、それが新人職員であってもです。その職員は、よい意味で思考も行動もゆっくりです。だから「ちょっと待ってみる」が自然にできるのかもしれません。それが、その人の特技であるのかもしれません。これからも、その特技に甘えてみようと思いますし、あの言葉を言われた瞬間「余計なお世話だ。新人が何を言ってるんだ!」などと思っていたら、きっと私の成長や学びは終わりなんだと思います。

最後に、その子どもたちはしっかりと全ての図鑑を片付けていました。むしろ、いつもより早いくらいでした。十分に、満足した遊びが行えたからでしょうね。

(報告者 小松崎高司)

数日前に、山下先生によって「ラッキーBOY・ラッキーGIRL」の報告がありました。今回の報告は、その後の話です。

椅子に貼られたシールは、職員が仕掛けた物でした。子どもたちは、おやつの時間や昼食の時間になると「今日は、ラッキーBOY ラッキーGIRLあるかなぁ?」などと言って、楽しみにしている様子が伝わってきます。

そんな日が、数日続いたある日。一人の5歳児の女の子が「先生、お話があるんだけど…」と来て、私の耳にヒソヒソ話をし始めてこう言いました。

「…あのね、次はね、私がそのシールに絵を書いて、椅子に貼りたいの!」

この言葉を聞いた時、その子が無償に愛おしくなりました。「いいね、それ!」と言いながら、すぐに真っ白いシールとペンを渡しました。その子も、ニコニコ楽しそうに笑いながら、すぐにシールに絵を書いていました。

子どもが描いたシール

新宿せいが保育園の【保育目標】には、「やりたいことをやれる子ども(意欲的な子ども)」、「人の喜びを喜べる子ども(思いやりのある子ども)」があります。そのような育ちになっている喜びと、何よりも人の喜びを感じて、それをさらに生み出そうとする心意気に感動したのです。

そして、ある昼食の日。その子が「今日さ、私が書いたシール付けていい?」と言ってきたので、子どもたちに見られないように隠していたシールを渡しました。その子が、どのようにシールを貼るのかドキドキして観察していました。当然のように、他の子どもたちに気づかれないように設置しなくてはいけません。しかし、その子は、昼食をもらおうと友だち同士で並んでいた子どもたちに向かって、両手を振りながら大声でこう言ってしまったのです。

「何もしてないから私を見ないで〜」(笑)

職員たちは爆笑です。職員は慌ててその子を呼び寄せ、シールをばれずに仕掛ける趣旨をもう一度確認しました。気持ちが高揚しすぎているのを和らげ、その子は再びチャレンジします。幸いにも、並んでいた子どもたちは、その子の言葉を聞いても「……?」だったので、計画は続行できました。計画は、まず仕掛ける椅子を目立たないところに移動し、そこでシールを貼り、気づかれないように椅子を戻すといった内容です。その様子がこの写真です。

椅子を設置しているところ

平然を装っている様子が、後ろ姿からでも伝わってきますね。

無事に、気づかれずに椅子が設置され、みんなが揃って“いただきます”をする前、ラッキーBOY・ラッキーGIRLの発表をその子からしてもらいました。その時の喜びといったら、シールが貼ってある椅子に座ってラッキーGIRLとなった女の子以上の喜びを表現していました。

人に与える喜びは、自分の喜び以上のものであることを子どもから学んだ気がします。

〈エピローグ〉

人に与える喜びを味わったその子は、また次なる喜びを生み出すために、別なラッキーシールを作っていました。

喜びは続きます

こういった活動や喜びの渦を、クラスへ・保育園全体へ・地域へと広げていくことが私たちの役割でもあります。

(報告者 小松崎高司)

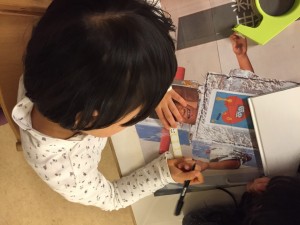

私たちは月に1回月案会議というのをしています。その中で各ゾーンどんな様子で子どもたちが遊んでいるのかを見て次にどんな発展ができるかを話し合います。

話し合う中で環境を用意したもののその遊びに発展が見られないことからどうしたらいいかを考えています。

環境を用意し、その物でただ遊ぶのではなく、その物を道具としてどう使えるかを考えていこうと思います。新宿せいが保育園には文字数、科学ゾーンというゾーンがあり、その中の物たちをどう道具として使ってもらえるを悩むことがあります。

例えば体重計であれば、自分の体重表を書く用紙を用意し、自分の体重を測り、記録します。

さらにそこから様々な動物や人、物などの重さを大まかではありますが例として出して掲示しておきます。

そうすることで自分の体重を測り、そこから他の動物や人、物とを比較し、外界と触れ合うことができます。

このように目的を果たすための道具として使って欲しいという思いがあります。

前々から双眼鏡はどうしたら良いかと考えていました。双眼鏡は遠くを見たり、小さいものを見るとことが用途です。

以前ブラヘイジで江戸東京博物館に行きました。そこでは小さい昔の町並みと小さな人の模型が展示されていました。それの模型たちは非常に細かく当時を再現していました。

そこには双眼鏡があり、小さな人や建物を双眼鏡で覗くことでその模型たちが鮮明に見えることでワクワクした気持ちなりました。

そんなヒントから双眼鏡で目的を果たすための道具として使うために肉眼では見えない大きさくらいの文字を壁に貼り、ある指定した場所から双眼鏡でその文字を当ててもらうゲームのようなことをしてみました。

すると子どもたちは好奇心をむき出しにし、挑戦していました。双眼鏡を逆さまに使ったり、椅子に乗ってみたり、ボヤけてて見えないからどうしたらいいかなどそれぞれにどうすれば見えるからを考えていました。

真ん中のネジを回してみたらなど少しづつヒントを出すことで双眼鏡を上手に使えるようになっていました。このように目的を果たすための道具として使うことでこんなにも使い方に変化が起きることを実感しました。

こういった使い方ができるよう、他の物も使い方を柔軟に考えていきたいと思える出来事でした。

実際に見ています。

(報告者 本多悠里)