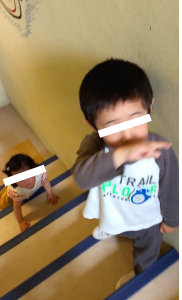

海外の方が見学に来られると、とても驚かれる光景があるそうです。

食後、自分で自分のバッグのところへ来ます。

入れたそうにしているところをクラスの先生が少し手助け。

すると、

自分で入れます。

思わず先生も拍手。

気持ち、とてもわかりますね。

移動の主役が伝い歩きなこの子も、自分で来ます。

先生がバッグの口を開けてあげると、

自分で入れます。

ちなみにフックにはこのように自分の顔写真と名前が書かれています。

藤森先生から聞いていたのは「1歳児クラスの子が自分で支度をする姿に海外の見学者の方は驚く」ということだったのですが、この子たち、0歳児クラスの子たちです。

なぜこのような姿になるのか、まもなく13年目に入られます藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年8月8日『関係性をもとに』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「乳児が学習する仕組みについて、『顕示』を示すシグナルと『参照』を示すシグナルとの組み合わせによる『自然な教授法』という枠組みを提唱しているそうです。たとえば、物の名前を教える場合、教える側の大人は、まず赤ちゃんにアイコンタクトをしたり、呼びかけたりといった顕示行動を行い、続いて対象物を見たり、指さししたりといった検証行動を行なった後に、対象の名前を言います。教わる側である赤ちゃんは、顕示行動に注意を向けることによって教育の場面に対する準備を行ない、参照行動に従って教わる対象を固定し、発話から物の名前を言うという続く行動を、対象に関する知識として学習するという能力を備えているということがわかっているということのようです。」

赤ちゃんと呼ぶには成長段階を多分に経た子どもたち(前半の子当時約1歳3ヶ月、後半の子当時約1歳1ヶ月)ですが、0歳児クラスの子どもたちもこのような学習のプロセスを経て、あのような姿に育っていっていることを想像させます。

しかし、ここで興味深いのは、クラスの先生方の共通理解として「きっと1歳児クラスの子どもたちの姿を見ているからだろう」という推測が自然と成り立つ、ということです。

日頃から行動を共にしている0歳児クラスの高月齢の子どもたちと1歳児クラスの子どもたちによる朝の会の風景。

この日0歳児クラスの子どもたちの名前を呼んでくださっているのは1歳児クラスの先生です。

嬉しそうに手を挙げる当時約11ヶ月の女の子。

クラスの担任の先生だけでなく、また年齢別の枠組みの中だけでない日常が、実は大きな影響を子どもたちに与えている、とは言えないでしょうか。

『臥竜塾』ブログ2017年8月8日『関係性をもとに』では林創氏の著書に触れ、ダン・スペルベル氏(人類学者、言語学者、認知科学者)また、心理学者マイケル・トマセロ氏の研究内容について書かれています。対大人との関係性に焦点が絞られているのは、赤ちゃんの発達心理についての研究ですので当然と言えば当然なのでしょう。ですが、子ども社会における育ちの大きさというものを、現場の先生方は自然と共通理解されている、ということが、個人的には何かとても大きな出来事のように思えてくるのです。

そんな風に考えていたら、また別のある日、0歳児クラスの子が興味深い姿を見せてくれました。

(報告者 加藤恭平)

同じ玩具を持って遊ぶちっち組(0歳児クラス)の二人。

写真左手の子(黄色い服をきているので以下黄ちゃん)は最近ずり這いができるようになったばかり、写真右手の子(花柄の服を着ているので以下花ちゃん)はおすわりが安定してきたところ、といった発達段階の二人。同じ玩具をもって嬉しそうにしていました。

花ちゃんは黄ちゃんが気になる様子。

視線を送りつつ、玩具を振ったりしながら遊んでいます。

(ほら、同じだね!)

と言わんばかりに玩具を黄ちゃんの近くで振る花ちゃん。

それに応えるように玩具を振る黄ちゃんです。

と、その時。

(あ。)

玩具が手から離れてしまいました。

ここからがとても興味深いものでした。

一生懸命に手を伸ばす黄ちゃんを花ちゃんはじっと見つめています。

一端体勢を整えようとする黄ちゃんから視線を外さない花ちゃん。

その視線は、相手を気遣うような色をして見えます。

ずり這いを始めたばかりの黄ちゃんではあります。その動きにぎこちなさはあれど、この距離にある玩具を取りに行けないわけではないと考えられます。その辺りを思ってか、はたまた自分はお座りから動けないことを把握しているからか、花ちゃんは黄ちゃんを見守ることに徹するかのようです。

うー。うー。(取りたい。けど取れない)

そんな葛藤を数秒ほど表出した後、再び振り帰る黄ちゃんに、

花ちゃんは微笑むのです。

その微笑みに応えるように、(取りたい。けど取れない)そんな思いを表現するかのような黄ちゃんの声が一瞬やみます。

そして、数秒後、

上体を起こし、

花ちゃんの方へずり這いで近づきつつ、

体を玩具の方へぐいっと近づけて、

いよいよ玩具にその手を届かせるのです。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年6月4日『乳児の理解』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「1歳半頃までに、意図や欲求、知識状態といった他者のさまざまな心の状態について反応できることが、発達心理学の研究で示唆されているそうです。」

花ちゃんの励ましともとれる微笑みが黄ちゃんの背中を押したのではないか、という着想も、最近の乳児研究に触れる中で、単なる妄想ではないのではないか、という思いが湧いてくるところです。

そして、もう一点注目したいのは、黄ちゃんが自分の気を逸らしながら玩具に手を伸ばそうとする、その気を逸らそうとする対象に花ちゃんという存在があるということです。これは現代社会においては、子ども社会、保育園という環境なしでは生まれにくいものではないでしょうか。

さて、玩具にいよいよ手を伸ばした黄ちゃん。更なる対象に出会うことになります。

(報告者 加藤恭平)