先日、東京おもちゃ美術館 四谷ひろばで開催されていた「東京おもちゃまつり」に行ってきました。そこでは、おもちゃの縁日と呼ばれる約70以上ブースが並ぶ遊びのプロによるワークショップや、国内最大級の木のおもちゃの見本市、大道芸や様々な遊びが盛りだくさんのおもちゃ広場等が開かれていました。

東京おもちゃまつり http://goodtoy.org/ttm/matsuri/

様々な遊びのワークショップや展示、遊びのプロと呼ばれる方々との出会いがたくさんありましたが、私が感動した部分を2つほど紹介したいと思います。

〈そこにあるもの〉

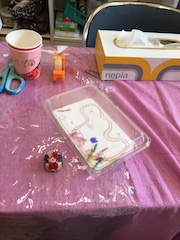

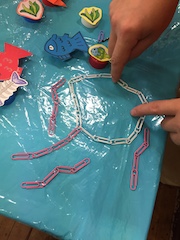

70以上ある遊びのワークショップのほとんどに共通する事がありました。それは、材料が「身近にある物」で構成されているというところです。セロハンテープの芯であったり、スーパーでお惣菜を詰めるビニールタッパーであったり、トイレットペーパーの芯やストロー、そしてクリップ…等、生活をしている場所でよく目にしている素材を使うだけでなく、その素材の特性を活かした使い方をしている印象がありました。

それにはきっと、子どもたちは身近な物に興味を示し、遊びを“すぐに”行えることが良いとするためではないでしょうか。「あれで遊ぼうと思うんだけど、今はないから無理だ」といった感覚ではなく、好奇心と遊びが同時にスタートしているように、大人が普段使用している物や目に付く頻度が高い物を通して、別の可能性を探す行為〈遊び〉を瞬時にすることを求めているのだと感じます。つまり、子どもたちは、すでに〈そこにあるもの〉に最大の関心が向けられるということであると思うのです。

そういうことを考えると、このワークショップは単なる子どもへの遊び方の提案ではなく、子どもが興味ある物がこんなところにも転がっているのですよという大人に対する子ども理解、物にはこんな可能性だってあるのですよという再発見といった、「人や物の見方の提案」をしているようにも映りました。

ある1人の遊びのプロが、「お客さんに教えてもらったの!」と言いながら、自分のブースで作るおもちゃ以外のニワトリが「コッコッ」と鳴くおもちゃを即興で作って私に見せてくれました。遊びのプロたちは、子ども以上に楽しそうに笑って楽しんでいました。心底、こういったことが好きなんだなぁと感じられるほどに笑っていました。シンプルに、自分が面白いとか楽しいと思う事を追求していく先に「プロ」があることを感じました。

〈走りを止めるもの〉

おもちゃまつりでは、屋外の校庭のような場所でもブースが開かれていました。そこでは、ダイナミックな積み木やボードゲーム、そろばん制作や桧でできた「木んぎょすくい」などがありました。魅力的な物がたくさんあった中で、ふと周囲を見渡し気がついたのは、“誰も走っていないこと”です。

校庭のような場所ということもあり、走るのにはかっこうの直線もあります。おそらく、「走ってはいけません」ということも言っていないので、実際に走っていい場所であると思います。そのような中でも、子どもが誰1人として走っておらず、普段から塾長が「ただ走り回るのは、他に興味ある物がないから」と話していることが、目の前で実際に起きていたので感動しました。保護者も、走って追いかけることもなく、子どもと一緒にその場で楽しんだり、少し距離をとってゆったりしながら子どもが遊んでいる様子を眺めているといった感じでした。

何もない広い空間で、子どもに「走らないで!」と言うことと、こういった場で、「早くここを走りなさい!」と言うことはむしろ同じことであるように、子どもが「興味関心を抱いたもの」を通して、生活や遊びを展開し、社会や対人関係を経験させてあげるかであり、それが「環境を通して」ということなのかなと思いました。

最後に、一部ですがワークショップの紹介をしたいと思います。

(報告者 小松崎高司)