アーカイブ

世代間交流4

今回で世代間交流について4回目の報告となりました。

ここまでは小学生と乳児・幼児の交流について私の思うところを書かせていただきましたが、今回は乳児・幼児・小学生全てを含んだ子どもと高齢者の世代間交流について書かせていただきます。

高齢者と子どもが行う世代間交流は、主に高齢者から子どもへ伝統文化や生活の知恵を伝承することができるのではと考えています。

竹トンボやベーゴマを教える、昔の話をするなど、現代の子どもたちには新鮮なことばかりではないでしょうか。

高齢者にとっては、自身の存在価値を確認できる機会となり、生きがいを持つことことに繋がっていくようにも思えます。

このような交流は、日常的に行われるのではなく特別な機会を設けて行われることが多いそうです。

そのため、高齢者をより特別視してしまう可能性があることが指摘されています。

更に現代は、核家族化の進行に伴い、祖父母世代との交流の機会が昔と比べて著しく低下していると聞きます。

だからこそ高齢者と子どもの交流は日常的という観点で推進していかなければならないと思えてきます。

交流を日常的にするには交流の場が必要不可欠です。

そしてその交流の場が、彼らを取り巻く人の関わりと街づくりへと発展していくと思うのです。

ここで着目したいのが、保育園をこの交流の場とできるのではないかということです。

私は去年3・4・5歳児クラスのフリーを担当していたとき、よく子どもたちと遊びに行った公園で高齢者の方々がゲートボールをしているところに何度か立ち会いました。

そのとき一緒に子どもたちを先導していた先輩保育者の方が、

「保育園にゲートボールの道具もあるし、ゲートボールをしている高齢者の方にお願いして保育園の園庭で子どもたちにゲートボールを教えてもらおうよ。」とおっしゃいました。

そのころの私では全くその発想が浮かばなかったので、このような交流の仕方もあるのかと勉強になりました。

実際に「お願いしてみましょう!」と意見が一致し、その後何度かその公園に遊びに行ったのですが、タイミングが合わず結局断念した結果となってしましました。

今後機会があれば実現させてみたいものです。

その他にも何らかの遊びを通して子どもと高齢者との交流の場を設けることができると思います。

現に学童でも毎週火曜日に多様な製作遊びを子どもたちに教えながら一緒に遊んでくださる方がボランティアとして来てくださっています。

その方と子どもたちの交流の時間はかけがえのない時間で、子どもたちも火曜日をとても楽しみにしていて、その様子は正におじいちゃんと孫です。

このように交流を日常的にしていくことが、核家族化の進行によって招いてしまった子ども高齢者間の関係の希薄化に対抗する手段でもあると思います。

ゲートボールの例のような機会を次回は活かしていき、今後子どもと高齢者の有意義な交流の場を設けていけたらと思っています。

(投稿者 若林)

実習日誌①

アンパンマンに誘われて・・・

内容としては「歯を大切にしよう」という企画で主催は東京都歯科医師会で、お菓子で有名なロッテの他にいくつかの会社が協賛をしているものでした。

なぜ応募したのか?というと企画の中にアンパンマンショーがあったので、妻がせっかくだから行ってみようか!?と言ったので応募しました。

あとは無料なので(笑)

ですので会場に着くと子ども連れの親子がたくさんいました。

まだ息子は一歳なので…おそらくアンパンマンは分からないでしょうね(笑)

ただ会場の雰囲気などで楽しそうにしていたかな(笑)?

さてプログラムが始まり、いきなりアンパンマンショー!!

という上手い訳がありません。最初は来賓や偉い人の挨拶、そして医学博士の15分ほどの講演、その後に歌手によるミニコンサート、

そして休憩を挟んで歯科衛生士専門学校の先生と生徒による歯磨き指導、それが終わってやっとアンパンマンショーの始まりです。

まぁ、最初にアンパンマンを出してしまったら、ほとんどの人が帰りそうですもんね。

私も、最初はアンパンマンまで我慢するかぁ・・・と思っていましたが、

途中の医学博士の講演がとても面白く、聞き入ってしまいました。

その中でいくつか保育現場、特に給食に関わる大切なことを話していたので紹介します。

この辺は大体の人が知っていると思います。

前歯の役割は食べ物をかじりとる為、奥歯はすりつぶす役割などです。

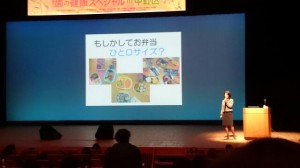

そこで食べ物の大きさについて、子どもに食事を提供する時に、どのくらいの大きさにしているか?です。

写真を見ていただければ一目瞭然ですが、

子どものためと言って、あまりにも小さく切ってしまうと、かえって前歯の役割を果たせず、

歯が弱くなってしまうとのことです。

ですので、あえて大きく切って、食べ物を前歯でかじりとる事を子どもにさせる事が大切とのことです。

確かに子どもの為と言って、何でも細かく切って調理したものは、

確かに喉にもつっかえないですし、安全かもしれません。

しかし、それが果たして子どもの為なのか?です。これは塾長もよく言われていることです。

子どもの為と言って、なんでもしてあげるのは結局、子どもが本来持っている能力を大人が奪っていることと同じことです。

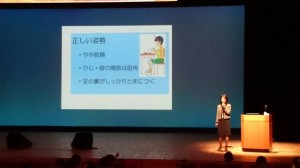

次は姿勢です。

もちろん姿勢よく食べることが正しいのは誰でも知っていますが、

私が注目したのは足の裏をしかりつけることです。

ここでは足の裏を床につけないと集中して食事ができないと言われていましたが、

これは以前、塾長の話で足の裏をしっかりつけて食べることで味覚が変わる、という話しを聞いたからです。

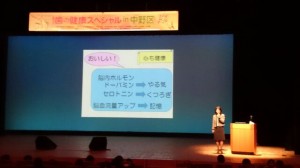

次は歯が健康になると、食べ物を美味しく食べることで

脳内ホルモンが分泌されドーパミンがやる気を起こさせ、セロトニンがくつろぎを与え、脳血流量がアップすることで記憶力を高めるという、

精神的に人を助ける働きをするそうです。

さらに、5感を使って食事をする大切さも話していました。

味覚で基本の味を味わう

視覚は料理を見た目

嗅覚は料理の香り

聴覚は音で野菜を食べた時に「シャキシャキ」とする音を聞いて楽しむ

触覚は歯ざわり

と5感をフルに活用して食事をすることの大切さをお話されていました。

これは保育でも同じですね。

先日、どんぐりプロジェクトで一緒にコラボをしたNPOの団体の方と再度一緒に新しい取り組みを行いました。

試験的に新宿せいが保育園の子ども達と園舎の裏にある大きな公園で実践しました。

さて話を戻します…。

最近の塾長のブログで「給食」がテーマにずっと連載をされていました。

セミバイキング

以前に新入園児が入ってきた話をしましたが、もう一人年中さん私の保育園に入ってきてくれました。非常に可愛らしく、新しく入ってきた子とは思えないほどしっかりしている様子でした。

日常生活でもすぐ慣れ始め、友だちも増えてきていました。

ただ、3日くらいたったときお母さんからこんなことを言われました。「うちの子、給食全部食べなきゃダメなのかなー。と不安になっています。」と言われました。

私ははっきりと「大丈夫です。」と答えました。

なぜかというとうちの保育園は給食を貰うときは自分で自分が食べられる量を意思表示ます。「いっぱい?ちょっと?」と聞き、好きなものであればいっぱいですし、あまり好きなものでなければちょっと答えられます。もっと言えばこの食材が嫌いならば、それを指定してこれはいらないという事もできます。自分が食べられる量を理解してもらうという意図もあります。

嫌いなものを強制されて食べるよりも、一緒に食べているお友だちが自分の嫌いな物を美味しそうに食べているのを見る姿を見て食べてみようかなと思える方がよっぽど自主的にその食材へと働きかけていると思います。

ですので、「安心してください。」と伝えると安心してもらい、その場は終わりました。

改めてセミバイキングをすることで子どもたちの自主性が育まれていることに気づきます。

更に、おかずはお当番である子どもがよそいます。子ども同士が必然と関われ、ご飯を貰い意思表示をすることで1日1回は必ず自分の意見を言える環境にあります。その中で上手く伝わらないことも少なくはありません。

最近年長の女の子が珍しく残していました。「どうしたの?」と尋ねると

「だっていらないって言ったのに聞いてもらえなかったんだもん」と言っていました。年長になってもそういったことがあります。

人に思いを伝えることは簡単ではありませんが、このセミバイキングは自分の意思を伝える良い練習であると思っています。新入園児が来ると当たり前のようにやっていることについて考えさせてもらえる良い機会ともなります。

余談ですが、私はバイキングに行くと最後には食べられなくなり残してしまうか、気持ち悪くなるほど食べて後悔するかです。きっと私も幼い頃セミバイキングをしていたら自分の食べる量を知れていたかもしれないと思ってしまいます…

(報告者 本多悠里)

便利な環境

私事なのですが、先日海外旅行に行ってきました。

海外にいく時に、頭を悩ませるのが「スマホ等の設定をどうするか?」ということです。私もどうする考えたのですが、それほど使う機会がないかなと、特に何の契約もせず基本は使わないようにしていきました。

無事、海外に到着して、色んな場所を訪れ、その土地の風習や、歴史、またおいしそうな食べ物などを、目の当たりにして興味津々。思わず普段通り、「どれどれ」とスマホで調べようとしたのですが、、、使わないような設定にしていたため、何も調べることができませんでした。

「日本にいるとなんでもすぐにスマホで調べられる」そんなギャップからか、少しもやもやした気持ちになってしまいました。

すぐ調べられる環境というのは、冷静に考えると恐ろしいものですね。

旅の醍醐味でもある、事前に調べること、本や看板を見て知ること、人に聞くこと、帰ってからも楽しみながら振り返ること。そういったことも、すぐに調べられる環境があると、ついつい忘れがちになり、忘れがちならまだしも、すぐに知ることができないことにいら立ちすら覚えてしまいます。

そんなことを感じた時に、保育の中で子ども達にも同じようなことが起きていないか考えてしまいました。

例えば、子どもたちの興味や疑問に、保育者が簡単に答えてしまって、まるで今回のスマホの様になっていないか。

散歩に出て、何か面白そうな植物を見つけた時に、園に戻ってから調べるという楽しむ体験ができているか。

例を出せばいくらでも、出てきそうです。

子どもたちの主体性・自主性を第一に考えていれば、そんなことは考えずとも大丈夫なのかもしれません。

便利な世の中に中では、致し方のないこともあるのですが、子どもたちが自分でやりたいと思えるような環境の大切さを改めて感じた出来事でした。

(報告者 西田)

アートと芸術④

まだ見ぬ世界

先週のお休みに家族で「おかあさんといっしょ」のファミリーコンサートに行ってきました。

「おかあさんといっしょ」と言えば、つい最近、新宿せいが保育園の運動会でも、「ブンバ・ボーン」という体操の歌を準備体操で踊りました。踊りの中の、コミカルな動きやフレーズが子どもたちに大人気で、いまだに園の活動中に「ブンバボーンやりた~い。」「今日もかけて~」と言う声が聞こえます。

そんな子どもたちに大人気の「ブンバボーン」は、やはりコンサートでも大盛り上がりでした。しかし、コンサートの中で一番盛り上がったのは「ブンバボーン」ではありませんでした。

一番人気だったのは「ぼよよん行進曲」と言う曲でした。この曲は、私が保育士を始める前からあるので、ご存知の方もいるかもしれませんが、コンサートではいまだに大人気だそうです。歴代の歌のお兄さんお姉さんが歌うこの曲、人気の秘密は、親子で参加できるという所にあります。

曲の中に「ぼよよよ~ん」というフレーズがあるのですが、その瞬間は、座っている親が、膝に乗せた自分の子を上に高く持ち上げます。

会場のところせましと、子どもたちが持ちあげられる様子や、楽しそうな声といった雰囲気は圧巻で、まるで日本武道館でも言ったかのように会場が揺れる感じがします。(日本武道館はいったことありませんが、、)

手をバタバタさせながら喜んでいる我が子、そして周りの子を見ると本当に明るく幸せな気持ちになります。おそらく会場にいるみんながそう感じでいると感じられているところもまたいいところなのでしょう。

もし機会があれば、コンサートに行って体験してみてください。と今回は少し保育の現場から離れてしまいましたが、みんなで喜びを感じることはすごい力があると実感しました。

そして、今回のタイトルにもつけたまだ見ぬ世界。

普段関わっている子どもや保護者、もちろん自分自身もまだまだ見たことのない世界があり、それをこれからたくさん知れること、それは大きな楽しみであり、またそれを楽しみ続けることでいつまでも成長できればいいなと思います。(報告者 西田 泰幸)

アートと芸術③

7つの習慣 10

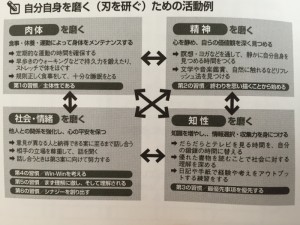

「7つの習慣」も最後の習慣になりました。最後の習慣は「刃を研ぐ」です。

「刃を研ぐ」とは一言で言えば、「自分を磨く」ということです。

ここでは「素材としての自分を高めることでそれぞれの習慣で得られる実りも自然と大きくなる」

と書かれています。今まで高めてきた習慣の考えをより実りあるものにしていくために、どう自分を高めていくことかが最後の習慣になっています。

「自分を高める」というのはどういうことでしょうか。「朝活」や「仕事外の活動」が最近では取りざたされることが多いですね。もちろん、そういった活動も1つの自分磨きです。しかし、大切なことは「知識」や「肉体」を鍛えることを目的とするのではなく、いかに効果的な人生を生きるために活かすかということをかんがえていくことが必要であるということです。せっかく、いろんな活動をするのですから、改めて、「自分を磨く」ためにどういった視点で考えて活動していけば良いかを考慮した上で、人生に活かしていきたいですね。そして、その習慣こそが「刃を研ぐ」という最後の習慣なのです。

7つの習慣ではその自分磨きは自分の器を大きくするといっています。

そして、その器を育てるために4つの側面が上がっています。それは体調(肉体)、観点(精神)、自律性(知性)、つながり(社会・情緒)です。そして、これらの側面をつけるため、バランスよく時間をとることが必要です。

まず、肉体的側面で刃を研ぐとは、運動によって体をメンテナンスすること。持久力、柔軟性と強さという3つを意識する。健康な体なら、第一の習慣「主体的である」も続けやすい。確かに、運動をしていると無駄なことを考えることも少なく、以外とストレス解消にもなります。

精神的側面で刃を研ぐとは、自らの価値観を深く見つめること。第2の習慣で行う自分への反省と関係している。読書や音楽鑑賞、自然の中に身を置くなどして、自分の心と向き合うようにする。

知的側面で刃を研ぐとは、情報収集力や選択力を磨くこと。第3の習慣に基づき、自分の目的や価値観にあった番組や優れた本を読むようにする。自分の考えや経験を日記に書くのもいい。まさにこの生臥竜塾のブログは私にとってはこういったことを実践しているように思います。

社会。情緒的側面で刃を研ぐとは、人間関係においても自分の価値観に忠実に振る舞うこと。仕事やボランティアによる社会貢献などの活動で、公的成功を目指す第4、第5、第6の習慣のために必要なことです。

これらの4つの側面が高まることで、自分自身が鍛えられ、自分の価値が高まります。価値が高まれば、その人の支えになることもできます。そして、それがまた新たな価値になります。こうして、自分の活動自体がシナジー(相互作用)の効果を生むのです。なんでもかんでもやみくもに取り組むのではなく、そこにある本当の目的をしっかりと見据えた上で、活動を心がけていくことは大切なことです。

また、この章にはこうも書かれています。

「人に優れた自分」として接したいのなら、自分自身を高めてその姿で人とありのまま接する方がよほど楽なのだ。つい見栄や意地を張って背伸びをするから後で辻褄があわなくなり辛くなってしまう。だからこそ、「見せかけではなく、本当の自分を磨くことが必要なのです。

よく塾長がたくさんの人と会ったとき、それが国会議員であろうが、保護者であろうが、地域の人であろうが、同じような対応をしている姿を見たときのことを思い出しました。それはすごく大切なことだとそのときは思ったものです。そうできるためにも日々自分を高めることを意識し続けるようにしていきたいですね。

さて、これで7つの習慣の話はすべて終わりました。この本を読んでいて、反省する部分や参考にする部分はたくさんありました。チーム保育をしていくことや組織を作り上げていくうえでの考えや心の有りようがとても見えてきたように思います。そして、なにより面白いのが、ここでは対大人で書かれていたことですが、そこを子どもに置き換えて考えることもできるのです。こういったビジネス書でも、保育にとても大切なことがたくさんあるということです。人格形成は大人にとっても、子どもにとっても考えなければいけない内容ことで、そう考えていくと「保育」は生涯に関わることであり、生涯教育だなと思いました。そして、今の時代だからこそ、改めて、もっと「人格形成」という部分に焦点を当てて教育を考えていくことも必要なことではないのかと思いました。

最後にこの本ではこう書かれていました。

「種を蒔き、辛抱強く雑草を抜き、大切に育てれば、本当の成長の喜びを実感できるようになる。そして、いつか必ず、矛盾のない効果的な生き方という最高の果実を味わえるのである。」

ここでは自分自身が習慣をつけることを言っていますが、そのまま、保育の目指す内容であるようにも思います。子どもたちにもこういった習慣がついてくれるといいなと思いました。

(投稿者 邨橋智樹)