先日、一時保育の部屋にいた時に面白い会話が聞きました。

ちょうど朝の子どもの受け入れの時間だったのですが、お部屋で何人かの子どもたちが、おもちゃで遊んでいました。保育園のクラスと違い、一時保育は、初めて会う子同士だったり、何度かしか会ったことがないという子が多いのですが、そんなことは関係なしに遊ぶ子どもたちの姿にたくましさを感じていると

おままごとで仲良く遊んでいた女の子と男の子が、おもちゃの取り合いになりました。「かして~」とどちらも引かない展開がしばらく続いた中、ふと女の子の方がこんなことを言いました。

「きみは、いまなんさいなの?」

すると男の子は、「2さい」、それを聞いた女の子は、「だったら、ちゃんとおはなしして、かしてっていわれたらかしてあげなきゃいけないんだよ」

それを聞いた男の子は納得をしたのか、すっとおもちゃを貸してあげていました。

普段、保育園のクラスにいると、子どもたちもだいたいの子の年齢を知っているので、お互いに年齢を聞くということはあまり見かけません。

なので、この年齢を確認してからどうするか決めるという女の子の行動はなぜか新鮮に感じてしまいました。そして、それを言われて、自分で納得をする男の子の反応も面白く感じてました。(もしかしたら、女の子の勢いに負けただけかもしれませんが、、、)

人類が言葉を獲得した時、大きく進化し、情報伝達、関わりにおいて大きな発展がありました。同じように、子どもたちの中でも、言葉がつかえるようになった時、その関わりは大きな発展を迎え、またそれを理解できることというのは、今回の男の子の様に自己を確認するきっかけにもなる場合もあるのですね。

子どもたちがどんなことを話しているか、どんな反応をしているか、毎日楽しみがつきません。 (報告者 西田泰幸)

前回までの話で「聞く力」ということが話に上がりました。そして、自分自身その「聞く力」を努力しているものの、なかなか「話すこと」を優先してしまい、聞くというところに向かわないことが反省としてあります。特に組織に至ってはどうしても「聞く」だけでは解決まで至らず、考えが違った場合や方針とは違った場合は時として考えをしっかりと伝えなければいけないときはあります。ここからが私の課題なのですが、うまく人に伝えるためにはどういった点で話をしなければいけないのでしょうか。うまく「聞く」うまく「話す」ためにはどうしたら良いのか。6つ目の習慣はそのことについて書かれていました。

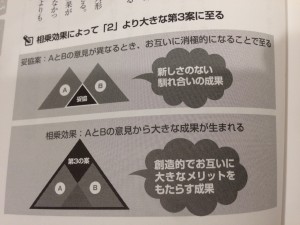

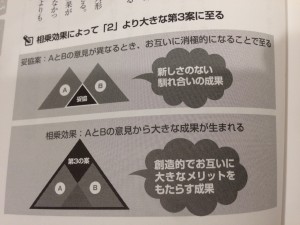

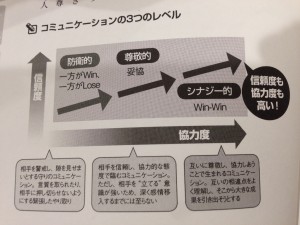

その6つめの習慣とは「シナジーを創り出す」ことです。「シナジー」とは「相乗効果」のことです。人と一緒に組んで何かをしているときにどうしても共通点ばかりに目がいきがちになります。しかし、ここでは共通点ではなく、相違点をいかにお互いが活かし合い、シナジー効果を生むことで大きな成果にするかということが書かれています。コヴィ氏はこのシナジーのことを「人生においてもっとも崇高な活動」であると見なしています。それはなぜかというとシナジーを創り出せば、今まで存在しなかった新しいものを生み出せるからです。前述にもあったように「シナジー」とは相互作用のことですが、新しいものを生み出す「シナジー」の本質は「違いを尊重する」ことだとここでは説明されています。そして、お互いに納得できる「第三の案」を見いだすことを目指します。ここで注意しなければいけないのがこの「お互いに納得できる」ということが大切です。人と活動しているとどうしても意見がぶつかることは多々あります。そこでついしがちなのが「妥協」です。しかし、妥協した結果は個々の力の和よりも小さな結果しか生まれません。下の図を見てもらうとよく分かると思いますが、相乗効果によって起こる結果は妥協して得た結果より大きな三角形になり、それだけ大きな成果が生まれるのです。

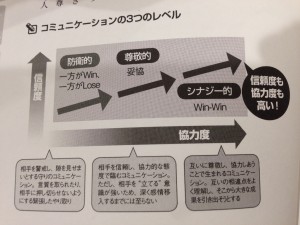

では、具体的にシナジーをもたらすコミュニケーションとはどういったものか、その鍵はコミュニケーションの「深さ」であるといいます。その深さを表すレベルは三段階、お互いに守りに入り、自分が損しないことだけを考える「防衛的コミュニケーション」。信頼や尊敬がやや高まり、ある程度の相互理解は生まれるが、共感による傾聴がないために解決は妥協によってなされる「尊敬的コミュニケーション」。信頼と協力の度合いが最も高くなり、それぞれの相違点について深く理解し合い、個々があげる成果より大きな成果を生み出せる段階の「シナジー的コミュニケーション」の3つです。どうもこの図を見ているとまだまだ、「シナジー的コミュニケーション」には至っておらず、「防衛的コミュニケーション」や「尊敬的コミュニケーション」でコミュニケーションをとっていることが多いことが分かりました。

シナジー的コミュニケーションまでいくと前述にあったお互いに納得できる『第三の案』が生まれてきます。それはどちらも当初は考えていなかった案であり、両者の意見を活かした新しい案です。そして、それは双方が得をする「Win-Win」の案になります。

ここまで「シナジー」のことを書いてきましたが、このシナジー的コミュニケーションができればとても大きな成果が得られることはよくわかりました。しかし、実際の自分の状況や現実を考えると、そうはうまくいかず、どうしても話ができない人や考えが合わない人、ソリが合わない人がいます。このようにとても共感できない、尊重や相違点を持つことなどできないと思っていても、「妥協を選択することは危険だ。」とこの本では言われています。妥協は相手の無神経さ、愛情のなさを認めたことになり、後の争いの種になる。どんな衝突になっても自分は自分の原則を守る。どんな相手に対しても違いを尊重してシナジーを作り出せる。と真摯に人と関わることが必要だと書かれています。

「新たな案」を生み出すことについて、以前藤森先生のブログの中で「イノベーション」という言葉がありました。

「いかにして新しい価値を創造するか」イノベーションということについて以前ブログで取り上げましたが、今、保育界では、乳幼児教育を学校教育に組み入れるか、児童福祉として守るかという岐路に立っています。私は、どちらに組み入れるかというのではなく、新しい「乳幼児教育」という新しい価値を創造すべきだと思っています。乳幼児期に大切にするべき教育は、学校教育でもなく、児童福祉でもなく、その時期だけで大切にするべき教育があるはずです。それを制定するのはまだ早いということも言われていますが、それどころか、今がその時期であると思っています。一体化や、引っ張り合いをして、守ろうとする労力を、創造することに使うべきだと思っています。

(2012年11月21日 「来年のキーワード」抜粋)

これからの時代、保育園や幼稚園の一体化など、子どもに関わる社会自体、大きく変わってくるように思います。そういった時代に対応するためにもシナジーを生み出す環境を作ることは必要になってくるでしょうし、そこで生まれる新たな考えは非常に重要なものになってくると思います。

「他者とのコミュニケーションが相乗効果的に展開すると頭と心が解放されて新しい可能性や選択肢を受け入れ、自分の方からも新しい自由な発想が出てくるようになる。」ともに共感できる人と一緒に組んで何かをしたときほど、楽しく、新しい発想が生まれることは経験としてあります。お互いがお互いの良さを利用し合い、理解し合う関係は理想です。トップダウンで指示して仕事をする関係ではなく、お互いを尊重する関係を作れるような環境を作ることや目指すことはこれからの社会とても大切なことです。それはなにも大人にとってだけではなく、子どもたちにとっても必要なことです。

(投稿者 邨橋智樹)

私事なのですが、10月から新宿せいが保育園で再び働かせていただいています。

1年半ぶりに戻ってきたのですが、色んな変化があり、勉強させられるばかりなのですが、ついこの間、すごく驚いたことがありました。

それは、戻ってきてから、初めて0,1歳の部屋に保育に入った時に、子どもたちがだれも泣かなかったということです。

3、4,5歳児クラスぐらいからだと、まだ私がいた時を覚えていて、普通に話しかけてくれます。

ですが、初めて会う0,1歳の子どもたちが誰も泣かずに一緒に遊んでくれるとは思いませんでした。

中には「だれなのかなー」と、私のことを見つけて警戒する0歳さんもいたのですが、しっかりと自分で慣れている先生を探し、その近くに位置取りながら観察していました。

考えてみれば、新宿せいが保育園では朝夕の保育中に違うクラスの職員と関わりがあったり、時間が空いた時間に保育室に来てくれる調理の職員いたり、看護や事務の職員など、40人近い大人が子どもたちそれぞれと関わっています。

40人近い人と関わること、それは大人の生活の中でも多いと感じるのに、0~5歳の間にそれが経験でき、普通のことになっているというのは、とてもいい経験だなと感じます。

そんな中、3,4,5歳のクラスには何人か、警戒をしたまま近くに寄ってこない子もいました。もちろん、それもどうするのかな~とその子どもたちの様子を見ているのですが、そんな様子を見ていてあることを思い出しました。

以前、NHKのヒューマンという番組で

紛争地域に入った軍隊が言葉も通じない環境で一触即発の空気の中、そこにいる民衆とどう向き合ったかというシーンでした。得も言われぬ空気の中、そこにいる軍隊がとった行動は「みんなで笑う」ということでした。「笑顔」見せることで、その場の空気は穏やかになり、そこをやり過ごすことができたそうです。

子どもたちの警戒と、紛争はだいぶ違うかもしれませんが、「笑顔」を見せながらゆっくり仲良くなっていきたいと思います。

(報告者 西田 泰幸)

前回に引き続き、「緊急時のアレルギー対応について~エピペンの実技指導、アナフィラキシーの対応など~」の研修についての報告をさせていただきます。

アナフィラキシー症状が見られた場合に使用することで、医師の治療を受けるまでの短時間、症状を緩和させることでき、ショック症状を起こす事を防ぐ補助治療剤が「エピペン」です。

エピペンは太ももの前外側に注射するもので、入っている成分はアドレナリンです。

アドレナリンには血圧を上昇させる作用があるそうです。

エピペンを注射する上での状況判断基準は、蕁麻疹まではまだ注射せずに経過観察で、食後30分以内にゼーゼー(喘鳴)、喉が苦しい、オットセイが鳴くような咳、顔色が青白い、唇が紫色のいずれかか、嘔吐を繰り返し、脈が速いか、動悸を訴える場合に注射するべきだそうです。

そこで講師の先生がこの講義の中で最も強く訴えていたことがあります。

それは、「本人の意思は無用、親へは事後承諾で!!」ということです。

最初は人命を優先すれば当たり前のことなのに、なぜそこまで強調するのかわかりませんでした。

しかし、現在では子どもが嫌がったので子どもの意志を尊重して注射しなかったという事例が多くあるそうです。

逆に経過観察段階の蕁麻疹が出たから注射してしまい、結果的にアナフィラキシーではなく、誤射となるケースも少なくないようです。

この2つのケースの原因は、共にアナフィラキシー症状が出た時のエピペン注射の状況判断基準における知識不足であり、この2つのケースは命を落とす危険性があるのです。

しかし、エピペンを打たなくても誤射してしまっても罪には問われません。

これが知識不足を促す結果となっている気もしますが、罪になるとなれば、また別の問題が生じる事でしょう。

罪になる、ならないは関係なく、子ども預からせていただいている私たち保育者や教育者は、アナフィラキシー症状が出た時のエピペン注射の状況判断基準における知識をしっかりと養っておく必要性を強く感じます。

私がこの研修に参加した経緯は、私が勤めさせていただいている学童の子どもの中にエピペンを処方されている子がいるからでした。

しかし、もっと幅広くこのような研修を行い、皆が皆周知していかなければなりません。

現に学童にいるエピペンを処方されている子が医師から学童の職員に渡すようにとエピペン使用時のことを記してある書類がありますが、その書類に書かれていることは要点をまとめたものにすぎず、今回の研修で初めて知り得たことが多々ありました。

今回の研修でアレルギーの原理からアナフィラキシーが出た時のエピペンを用いる細かな対応まで学べる良き機会となったと共にこの研修を受ける必要性を受けたものが広めていかなくてはといけないと感じた研修でした。(投稿者 若林)

前回「話すこと」よりも「聞くこと」、「聞く」=「信頼」という話をしました。では、どうしたら自分の「聞く力」をステップアップできるのでしょうか。

まず、相手と話をするときに目指すところは4つめの習慣「Win-Win」です。話す側も聞く側もどちらも幸せになるように聞くことが理想です。そして、「話す側」に信頼してもらうためには「共感」することが大切です。子どもたちとの関係でもよくこの「共感」は大切になりますね。大人にとってもその気持ちは変わらず、「共感してくれる、聞いてくれる」からこそ、話そうと思うものです。では、人はどういったときに「共感してもらっている」と感じるのでしょうか。コヴィ氏は「共感による傾聴とは相手の目線で話を聞き、心の底から誠意をもって相手を理解しようとすること」といっています。つまり、相手が「何を言ったか」という目線ではなく、「どう感じたか」を聞くようにすることが必要です。その目線を持つだけで、聴き方は大きく変わってくるかもしれませんね。つい相手の感情や世界を見ずに相手の話を止めて、自分が話し始めてしまうことは少なくありません。人の話を聞くときはまず自分の「話したい」という欲求をできるだけ自制することが大切です。

また、この章では会話の段階を4つに分けています。0から始まり、「無視」、「聞くふり」、「選択的に聞く」、「注意して聞く」、「感情移入して聞く」の5項目でその最上位が「感情移入して聞く」と言うことです。この「感情移入」というのがなによりも「共感」ということに近づくわけですが、ここで1つ落とし穴があります。感情移入とありますが、それは「自叙伝的な聴き方」をしては相手が「共感」したとは思わないということです。「自叙伝的聴き方」とは人の話を自分の経験上で解釈し、評価しようとする聞き方です。「私のときはこうだった」という話し方がそうです。結局その話し方では相手にとっては「本心の意味で気持ちを分かち合ってくれた」とは思わず、「自分と比べられた」と思うであろうし、ともすれば、「自分はだめだ」と悲観的に捉えてしまうことにもなってしまいます。そういった上辺だけの傾聴(もどき)は逆に相手を傷つけ、人間関係を最悪の方向に持っていきます。なによりも必要なことは「相手を心から理解しよう」と思う気持ちが「傾聴、共感」を生むのです。

それらを踏まえ、共感による傾聴の上達のために、4つのステップが紹介されています。第一段階は「相手の話の中身(キーワード)を繰り返す。」これにより相手の話を注意して聞くようになる。第二段階は「話の内容を自分の言葉に置き換えて話す」話の内容を考えながら聞くようになる。第三段階「相手の感情を自分の言葉で置き換えて話す」相手の感情に注意して聞くようになる。第四段階「第二、第三を同時に行う」この段階で初めて相手は心を開き、信頼感が生まれる。これらの4つの段階を注意して心がけることで「共感による傾聴」が上達していくと書かれています。そして、ここの最後の文章には「あくまでこれらのスキルを使った傾聴は、相手を理解したい」という誠意があってこそ、意味がある。と言われており、そのためには以前から説明しているある7つの習慣を心がけていないとできないことです。

文章だけで見ると、その「共感による傾聴」は決して難しいことではないように思えました。しかし、なによりも「相手を理解しよう」と思う気持ちを持つことが一番先で有り、まだまだ自分自身冷静な気持ちを持つことができず、熱くなってしまい「傾聴もどき」をしている部分は多々あります。自分の「話したい」欲求を止めること、自制できることはある意味「人格者」になるための第一歩なのかもしれません。

以前、私の園にカグヤの方が来られて「一円対話」をしました。そこでのルールには「相手が話している間は聞く、言葉や相づちをいれない」というルールがありました。一円対話ではあくまで「ルール」だったのですが、それは相手の言葉に感情移入できるための一つ目のステップをルールにより超えることができるようにしたものだったというのが分かります。

今回の話は自分にとってはかなり大きく、重要な内容だったのですが、ちょっとした心がけ1つで相手の信頼は大きく変わります。私は「話すのが好き」なタイプなので、どうしても自分の方に話を持っていこうとするのですが、それではいけませんね。この章にはこうも書かれていました。「私たちは多くの場合、外部の助言がなくても自分をコントロールできる。心を開くチャンスさえあれば・・・自分の問題を解きほぐしてくれる。すると解決策がその過程ではっきりと見えてくるものである。」人に話しているうちに自分のしなければいけないことが見えてくることはとても多くあります。話していくうちに「気づく」この姿勢は「見守る」ことに近いように思います。相手のことを信じて、理解しようとする。ということは保育においても、実社会においても必要とされるものだというのを改めて感じました。

(投稿者 邨橋智樹)

7つの習慣もいよいよ5つ目になりました。この5つ目の習慣が私にとっては一番課題であり、一番仕事をしていく上で考えていかなければいけない事柄であると思います。以前「Win-Win」の項目の冒頭で同じことが上がりましたが、今回は「聞く力」です。そして、ここでは「聞く力」は「まず理解に徹し、そして理解される」とあります。では、「聞く力」をつけるにはどうしたらいいのでしょうか。

「聞く力」=「信頼」だともこの本では言っています。

「人間は自分の話をたくさん聞いてくれる人に信頼や親しみの気持ちを抱くもの」

と言っています。確かに考えてみると、本当に信頼できる人というのは助言をくれるよりも、悩みや話を聞いてくれた人ではないでしょうか。自分の話ばかり主張することは自分のエゴであり、傲慢な部分でもあるのかもしれません。

「人は「話す」ことに快感を得る生き物で、みんな自分の快感を優先してしまう。その結果、誰も人の話を聞いてはおらず、会話のように見えて、会話じゃないズレた言い合いをしている」とありますが、そのようなことは珍しいことではなく、思えばそういう状況はよくあるように思います。

また、こうも言っています。「わたしたちはえてして、問題がおきると慌ててしまい、その場で何か良いアドバイスをしてすぐに解決しようとする。しかし、その際、私たちはしばしば診断するのを怠ってしまう。まず、問題をきちんと理解せずに解決しようとするのである。」

この文を読んで、私は豊臣秀吉を思い出しました。彼は戦国時代に百姓から大名にのし上がったというのは有名な話ですが、彼を大名にのし上げた彼の能力は戦などではなく、人の心を掴むのがとてもうまかったと言います。歴史書などには「人たらし」といわれるほど「人心掌握」がうまかったのです。その彼が会議などで自分の意見を通すときにどうするか。その1つの方法はまず「聞くこと」そして、周りの意見が出終わったところで自分の意見を出したそうです。前述にある「診断」を丁寧にやっていたのかもしれません。そして、それが「信頼」を生みあれほどの大名にのし上がったのだと思います。

まず、「話す」ことよりも「聞くこと」から始めることが一番の近道なのです。わかってくれない相手に対して、分かってくれないと責める前に自分自身も相手に同じ事をしていないか振り返ることが必要です。えてして、相手も同じ事を思っているかもしれません。ついそういった相手に「交渉術」や「会話術」を学び使おうとするが、逆に相手は「自分を操ろうとしている」と身構え、かたくなになってしまう。

こういった経験、、、多いですね。。。。

また、毎回言うことが違う人や気分屋で態度に一貫性がないような人にも人は本当の気持ちを打ち明けたいとはあまり思わない。まず、自分本位の発信はやめて相手のペースに合わせる努力をすることが必要ですね。

コヴィ氏はコミュニケーションの能力(読む・聞く・書く・話す)の中で「聞く」能力が一番重要なスキルだと言っています。しかし、その聞く練習や訓練を受けたことのある人は非常に少ない。そのため、興味のあることをなら注意深く聞くが、興味が無い話だと一部だけを選択的に聞いてしまうひとが多いと言います。

最近、子どもたちの中でも「聞く力」というものが非常に課題になっていると言います。今いる園でも、自己主張は多いのだが、人の話を聞くことができない子どもたちが多いです。聞いてほしい事柄の話がズレていることも多いですが、ある意味、話を聞く側にも課題があるのかもしれません。子どもたちが話を聞かないのも「信頼」がたりないからなのかもしれません。

では、話を聞くためにはどういった視点が必要なのでしょうか。自分はこれからおこる人間関係に課題を持ち、繰り返すしかないのかと思っていましたが、上達のためにはあるステップがあるとコヴィ氏は言います。では、それはどういったステップなのでしょうか。

(投稿者 邨橋智樹)

前回、「他者を打ち負かして手にする勝利のことではなく、関わった全員のためになる結果に達するように効果的な人間関係を築くことのためにある」という「公的成功」と「Win-Win」のことを話しましたが、このような関係を作るためにどういった見方を持てば良いのでしょうか。一つは前回話したとおり、「勝者、敗者という考えは間違いである」という考えを持つことであり、そのためにも「ときには会話から降りる」ということです。会話から降りつつ、信頼関係を維持し、次の機会に協力するという考えです。

今回は「Win-Win」を達成するためのもう一つ中心となる考えと5つの柱について書こうと思います。

コヴィ氏は「Win-Win」の考えの中で必要なことは「勝者、敗者という考えは間違いである」という考えともう一つ、「豊かさマインド」の話をしています。人には「豊かさマインド」と「欠乏マインド」があると言います。「豊かさマインド」は「すべての人が満足することは可能だ」という発想です。幸せの量は一定ではなく、新しく作れると言う考えです。一方の「欠乏マインド」は人の成功を「おめでとう」とたたえながら、内心では嫉妬するような考えで、「幸せの量は決まっていて、誰かが一切れ取ると、自分が損をする」という発想です。つまり、私心なしで相手を素直に認めることができるかということですね。う~ん、早くもつまずきそうです。(汗)

しかし、私はこの文章を見て、「共感」と同じ感覚なのかなと思いました。「豊かさマインド」のような気持ちを少しでももっていないと共感はできないように思います。「欠乏マインド」あるほど、ぶつかったり、意地を張ったり、と建設的な話し合いができないように思います。よくよく考えてみると、私もぶつかるときほど、こういった「欠乏マインド」のような考えが少なからずあり、意地を張っているように思います。「欠乏マインド」があるのならば、「豊かさマインド」に切り替える必要がありますね。

さて、これまで話した7つの習慣の始めの「インサイド・アウト」第一の習慣の「主体性」、第二の習慣の「原則」、第三の「最優先事項」で得た誠実性、そして、「豊かさマインド」は「Win-Win」の達成を支える柱でもっとも重要な要素になります。それが次に出てくる5つの柱の一つ目「人格」です。

「Win-Win」は①「人格」②「関係」③「合意」④「システム」⑤「プロセス」の5つの柱によって達成できるとあります。

これらが実際どういった関連性になるかというと

すばらしい人格から始まる交流(①)、それがあることで高い信頼に基づく「関係」(②)を構築でき、だからこそ、議論を尽くして、双方が納得する合意(③)に到達すると言っています。

そして、「Win-Win」を得るにための組織や人間関係を構築するシステムも考える必要があります。チームの業績が上がれば、チームの評価が上がるという方法にシステムを転換する(④)必要です。つまり「チームの為にがんばれ」という単一で個人的な評価になる価値観ではなく、「協力したからこそできた」というチームワークとしての考えや価値観を持てるようなチーム作り、システム作りをすることで組織の中にいる人の人間関係を円滑にしていくことです。

そして、さらに結果に至るまでの「プロセス」も重要であるとしています。コヴィ氏はプロセスには①相手を理解し②解決すべき課題を明確にする。③確保すべき結果を明確にし④結果を達成する選択肢を出す。という4つのステップを進めています。

ながながと文章にするとなんだか難しく思います。つまり、「Win-Win」を得る為には、お互いの信頼関係がなければいけません。そのために自分自身の人格も高めることが必要とされます。そして、組織のあり方や環境における影響も考えていかなければいけません。自分の利益だけを主張しても、信頼は生まれないのです。結果を求めるだけではうまくいかないのです。5つの柱があることで初めて達成できるということを胸において、人間関係を作れるように意識していきたいです。

最後にこの第4の習慣の「Win-Win」のところで面白い文がありました。「豊かさマインド」の説明のところでしたが、「与える人がもっとも豊かになる」という文章でした。その文章を受け、絵本「ギビングツリー」を思い出しました。絵本「ギビングツリー」は保育環境研究所の「ギビングツリー」の名前の由来にもなっています。その絵本の中に出てくる木はもう一人の登場人物である男の子にすべてを与えます。その姿に無償の愛を感じるのですが、組織においても、人との関係においても「与えること」ができる人は「豊かな人」であるというのはとても分かります。与えるためには相手を信じなければいけません。そして、信じる為にはそれだけ自分自身の「度量」が求められますし、その度量こそが「人格」であるように思います。自分もいろんな人に「与える人」になりたいですし、自分を高めることはつねに意識していきたいものですね。

(投稿者 邨橋智樹)