保育の話を先生方とするときになかなか伝わらず、つい強気に出てしまったり、言い合いになったりすることがあります。特に私は自分では相手の言い分を聞いているつもりでも、自分の思いが強いとなおさら、最終的に自分の主張を強く出してしまうことが多く、「議論」ではなく「説得」、悪く言えば「言い負かす」ことが結果として多くなっているように思います。

藤森先生の話の中でも「傾聴」という言葉が出てくることが多いです。その中には「共感」含まれています。そして、それはリーダーになる人だけではなく、保育においても必要不可欠であり、仕事・私生活、人間社会で豊かに生活するためには必要な資質ではないかと思います。非常に自分にとっては耳の痛い話で有り、まだまだ、自分にはたりない部分であり、非常に必要になってくるスキルであると思います。

では、人との対話の中でどういったことを注意したらいいのでしょうか。

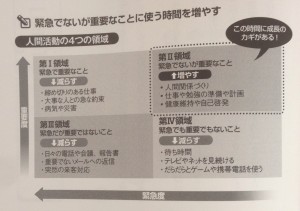

「7つの習慣」では、人との関わりの中で必要なことは「Win-Win」を考えることで、そのことが「公的成功」を呼ぶと言われています。つまり「自分も勝ち、相手も勝つ」という考えです。

「私たちはえてして、強いか弱いか、厳しいか甘いか、勝つか負けるか、物事を「二者択一」で考えがちだ。しかし、この考え方には根本的な欠陥がある。原則に基づいておらず、自分の権利や地位にものを言わせる態度だからだ」

けっして、相手を悪く思っていなくても、納得するまで意地を張って話すことは多くあります。特に気づいてほしいと思えば尚更である。しかし、それは不毛な議論であり、その結果、売り言葉に買い言葉、ますます緊張は高まることに繋がってしまうことが多いのではないでしょうか。ときには会話から「降りる」ことが必要であるとあります。

なにより「Win-Win」「公的成功」の考えは「他者を打ち負かして手にする勝利ではなく、関わった全員のために結果に達するように効果的な人間関係を築くことである」こういった人間関係を構築することで、相手の言葉を引きだし、結果に活かすことでより多様な考えも出てきます。相手に譲った方が逆に得することも多くあります。

「Win-Win」という考え方はあなたのやり方でもなければ、私のやり方でもない、もっと良い方法、もっとレベルの高い方法だ」

藤森先生のブログには「WinWin」の関係は、「情けは人のためならず」と日本で言われてきたように、他人にかけた情けは、巡り巡って自分に帰ってくるのです。とNPOテーブル・フォー・ツー代表の小暮真久氏の言葉が書かれています。そして、こういう関係を築くためには7つの習慣の始めに書いた「インサイド・アウト」の考えがなければいけません。

では、実際「Win-Win」に至るまでにはどういった見方や心持ちをしていくことが大切なのでしょうか。「7つの習慣」には「豊かさマインド」と5つの柱が必要であると書かれていますが、次の機会に書かせてもらおうと思います。

(投稿者 邨橋智樹)