西村です。

何を今更…という決意表明?ブログを書き終わって、書き始めたブログです。

最近感動したことを書いていきます。

私は、趣味が多すぎるというほどあります。趣味と言っていいのかとふと考えたので、「趣味」という言葉について調べてみました。

①仕事・職業としてではなく、個人が楽しみとしてしている事柄。「−は読書です」「多−」

②どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向。「−の悪い装飾」

③物事の持っている味わい。おもむき。情趣。

なるほど。んー、趣味かなぁ。でも、その趣味を保育(仕事)に活かそうとしてるから、趣味じゃないのか?いや、趣味は趣味だけど、指針に照らし合わせたり、それをもとに子どもたちに色んな経験をしてほしいと思えば、保育に変わるから、(趣味は趣味で)いいのか!!

と言うことで、やっぱり趣味が多いなぁ…という話です。(笑)

今回はその中でも、「追っかけ」という分野について、書かせていただきます。追っかけと言うと、ちょっと危ない人という印象を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、私の解釈は少し違います。ただただ熱狂的なファン・サポーターのことで、よく誤解の生じるところですが、「追っかけ=ストーカー」ではありません。(笑)好きで、よく応援に行くような人のことを言います。

では、私が主に追っかけているものとは何かと言いますと、スポーツチームです。私の趣味の1つにスポーツ(やるのも観るのも好きなので、このような言い方をしています)があります。そして、野球だったら、福岡ソフトバンクホークス、Jリーグは大宮アルディージャという感じで、競技ごとに好きなチームがあります。今回、感動した話をするのは、この大宮アルディージャの応援に行ったときの話です。

まずサッカーでは、僕の考える「追っかけ」のことを「サポーター」と言います。最近はサッカー以外でも使われますが、ファンではなく、サポーターと言うのはサッカーだけですね。ファン(Fan=愛好家)とサポーター(Supporter=支持者)は何が違うのかと言いますと、基本的にはほぼ同義語です。ただ、サッカーは地域に密着していることが多いので、より強い意味の「サポーター」が好んで使用される傾向があります。基本的には、どちらも熱狂的な追っかけということには変わりないと思います。この、ファンとサポーターの違いは、日本サッカー協会のHPに記載されている情報です。サポーターがサッカーにとって大事な要素だと言うことが分かりますね。

Jリーグの応援は、もともと南米のスタイルを真似てスタートしました。その南米では、選手はサポーターに育てられると言われています。選手の1つ1つのプレーに対して、「いいぞ!!」とか「何やってるんだ!!!まだまだだな」と言う声が聞こえてくるそうです。しかし、日本の球団としては、いろんな人にサッカーを観に来て欲しいという思いもあるため、ユニフォーム着て、歌いながら飛び跳ねて、いいプレーに拍手を、悪いプレーにはブーイングをしないとサポーターじゃないという風潮は、敷居が高くなると言う問題もあるようですが…。ただ、私はチームが好きで、グッズ買うのでも球団には貢献してるし、ただ試合を観に行くだけでも充分貢献しているので、立派なサポーターだと思います。Jリーグに関する前置きが長くなりましたが、先日、このサポーターに関して感動したことがあったので報告させていただこうと思います。

先日、私の好きな大宮アルディージャとサガン鳥栖の試合を観に行きました。私は、長崎の出身ですが、大宮アルディージャが好きなんです。色んな人に、なんで?と驚かれるのですが、大宮に住んでいる親戚に初めてJリーグを観に連れて行ってもらって、好きになったのが、7、8年前です。地元のチームを応援する感覚ではないので、そのような人たちが羨ましいときもありますが、サポーターの雰囲気や大宮公園・氷川神社に隣接する、Nack5スタジアムの雰囲気がとても好きなんです!

(続く)

西村 宗玲

大宮のホームスタジアム

「あ、そっか!わかった!」

何かに気付いた様子の緑ボーダー柄の男の子。

駆け出してどこかへ行き、そしてまた戻ってきました。

おや?

独特の歩き方で近づいてくるこの人は、

我らがらんらん組(4歳児クラス)担任小松崎先生ですね。

「ザッキー先生!あのバッタ捕まえて下さい、」

との言葉に、

「うーん、だって練習してるもんね。」

流石ですね(笑)空気を一瞬に察知してくれました。

小松崎先生に捕まえてもらおうという目論見が外れた子ども達は、次なる手段を考えます。

また緑ボーダーの男の子です。

「もーちょっとだって!」

行動派の彼。練習の切れ目を狙って、とうとう指導されている保育園の先生の元へ練習の終わりを聞きに行きました(笑)

そしていよいよその時が訪れます…!

ロープが外されました!

すると、

バッタがいることに気付いていたのでしょう。大勢の子ども達がバッタを追いかけてしまう形になり、どこかへ飛んでいってしまいました…。

なんて劇的なラスト…。

しかし子ども達はよく待ちました。バッタが飛び立つまでの時間、なんと約25分!

子ども達はこんなにも待てるものなのですね。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2016年7月15日『「今」を「冷却」』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

〝マシュマロ実験に合格した未就学児たちが、その方法(現在を「冷却」し、将来を「加熱」すること)を、身をもって示してくれているというのです。

彼らは目の前の誘惑を、それから物理的に距離を置くことによって「冷却」しました。二つのマシュマロという目標をずっと念頭に置きながら、誘惑のもとのテーブルの向こうの端に押しやったり、椅子の上で身をよじって後ろを見たり、わざと気をそらすために想像力を発揮したりしました。大きな報酬のために、欲求充足の先延ばしを手助けする「冷却」戦略を提示した実験では、未就学児たちは目の前の誘惑のもとを、別のものと見なしたり、より抽象的で心理的に距離のあるものと考えたりして「冷却」し、自制心を働かせるのをずっと楽にし、見ている私たちがつらくなるほど長く待つことができたのです。

年齢には関係なく、自制の中核戦略は、「今」を「冷却」し、「あとで」を「加熱」すること、つまり、目の前の誘惑を時間的にも空間的にも遠くへ押しやり、遠く離れた結果を頭の中で近くに持ってくることだとミシェルはまとめています。〟

振り返ればただひたすらにじっとして待ち続けていたわけではなく、様々に工夫をしていたことが思い出されます。〝ロープを飛び越えてしまおう〟〝他の虫を追おう〟という「今」を「冷却」し続け、〝このバッタを捕まえる〟という「将来」を「加熱」し続けることで生まれた約25分間のドラマ。立ち会うことができ、とても感動しました。

そして最後に。約25分という長い時間にわたり、彼らを支え続けたてくれたバッタはというと…。

やはり神様は見ていてくれたようです。

自制心を制する者は人生を制する。大袈裟でしょうか。

(報告者 加藤恭平)

散歩先の公園です。

指にトンボが止まるという、何とも嬉しい光景に出会った子ども達で、トンボもその期待に応えようとしてか、

すぐ傍を快く旋回してくれています。

秋を感じますね。

そんな中、「ちょっといいですか?」と声をかけられました。

他園の先生方で、運動会に向けての練習をしたいとのことで、配置がわかるようにロープを張りたいとのことでした。

ここから長い長い一つのドラマが生まれます。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2016年3月7日『意志の弱さ』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

〝誘惑に打ち勝つための自制心は人生を送る上でとても大切な力です。それは、自分自身で目標を達成するためには欠かせません。しかし、自制心は、自分自身のために必要だけでなく、社会を形成するためにも必要な力です。各人が、それぞれ好きなことだけを行なっていたら社会は成り立ちません。ミシェルは、「自制心は長期的な目標を首尾良く追求するには欠かせない。また、思いやりに満ち、互いに支え合う関係を築くのに必要とされる克己心や共感を育むのにも必須だ。自制心があれば、幼い頃に困難に陥ったり、学校を中退したり、物事の成り立ちに無頓着になったり、大嫌いな仕事から抜け出せなくなったりするのを避ける助けになる。」と言っています。〟

今年度、成長展のテーマは〝自制心〟。子ども達にその力が育まれていることを大いに感じたこの度の出来事を、何編にかに分けて報告したいと思います。

(報告者 加藤恭平)

10月1日(土)、新宿せいが保育園第10回の運動会が行われました。

係りの先生方を中心に準備、予行を重ね、当日を迎えました。開けて月曜日、保護者の方々からの感想を聞き、今年度も素晴らしい行事であったことを改めて実感しました。

そんな運動会。当日はもちろんでしたが、それまでの取り組みの中で個人的にとても感動した場面を紹介します。

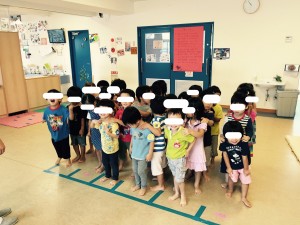

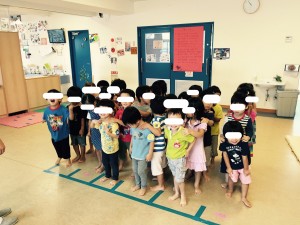

お休みの子が3人いたので、27人のわいわい組(3歳児クラス)の子ども達です。

〝かけっこの並び方〟が成功した瞬間でした。

二度の予行を経て、その並び方にとても時間がかかってしまっていたように感じていた運動会2日前。子ども達とゲームをしました。

〝順番に何秒で並べるかゲーム〟です。

すいすいさんなら15秒くらいかな(思いつき)、と前情報を伝えて取り組んだところ、なんと10秒もかからずに出来てしまいました。

思わず感動で目が潤むわいわい組(3歳児クラス)担任二人(涙笑)

まさかと思いもう一度トライしてもらいました。

バラバラになってくださーい。

よーいスタート!

並んでくれています!

そしてー、

見事!

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2013年2月2日『楽しい挑戦』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

〝ガードナーは、人には様々な知能があるにもかかわらず、現在、学校では、狭い知能観によって測定される能力を重視し、本来、人として生きていく上でもっと大切な能力に目を向けていないのではないかという指摘はよくされます。それは、同じことをやるにしても、そのやり方、そのものの価値、それらは、様々です。(中略)

よい指導者とは、「楽しい挑戦」をどのくらい提供できるかにかかっているのです。辻井さん(盲目のピアニストの辻井伸行さん)の恩師の川上さんは、生まれつき目が見えないために譜面が見えない辻井さんのために、特別に録音した「譜読みテープ」を作成したのです。辻井さんは、「12年間、先生との二人三脚の挑戦があったから、今の自分があるのです。」と語っています。

学校の先生も園の保育者も、子どもたちの楽しい挑戦を与えられるような能力を持ってほしいと思います。それには、広い視野が必要です。〟

〝列をつくる〟〝並ぶ〟という一聴すれば堅苦しく、時に厳しさでもって成立させてしまいがちな事柄も、ゲームにすることによって、こんなにも楽しく取り組めるのだということを実感しました。

本番も、このゲームの効果があったかどうかはわかりませんが、滞りなく並ぶことができ、スムーズに進行の波に乗ることが出来ました。

遊ぶこと。ゲームにすること。楽しむこと。保育者は大人としての立場を用いてその権力を行使する存在ではなく、子ども達にとって時に遊びのリーダーであるべき存在であるということを、改めて感じたこの度の出来事でした。

(報告者 加藤恭平)

折り紙の件をきっかけに知り得たことは〝大事なことは3階で話すと伝わり易い〟ということでした。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2016年7月31日『ドイツ報告5』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

〝ドイツに来て、保育室内での騒音を調査しているのですが、室内での防音による工夫は少ないように思いました。しかし、とても静かなのは、いちばんの理由は、室内にいる子どもの数か圧倒的に少ないことにあるようです。広い部屋でのお集まりを見たのですが、先生が二人に対して、子どもは6人でした。〟

新宿せいが保育園では、茶室のある3階フロアを〝静の空間〟に、2階フロアを〝動の空間〟に分けて、生活のメリハリを設定しています。

ドイツの保育室程子ども達の人数を少なく設定することはしていませんが、3階を子ども達の総人数に対して約30%程(20人強くらい)の人数に設定し、朝の会や帰りの会などのお集まりの時間を、また、給食の時間を過ごすことにしています。

「折りたいものを決めてから折って下さい。」

と、先日、折り紙についての抜群のアイディアを出してくれた先生も、そのルールを子ども達に伝えるのに3階を選んだとのこと。わいらんすい(3・4・5歳児クラス)全体で〝ぞうグループ〟〝はなグループ〟〝ことりグループ〟と3グループあり、それが毎日日替わりで3階でのお集まりにあたる為、3日に分けて話さなければならないという点がありますが、「同じ授業を3コマやるみたいで、高校の先生みたいです(笑)」と、笑っていました。

丁寧に事前ルールの伝達を終え、すると、こんな姿が見られるようになったとその先生が教えてくれました。

左にいる子がらんらん組(4歳児クラス)の子、右にいる子がわいわい組(3歳児クラス)の子です。

職員手作りの折り紙の本を見ながら、折り方を教えているようです。

このような穏やかな関わりは、3階ならではのように思います。

改めてこの3階という静かな空間を大切にしていきたいと思ったこの度の出来事でした。

(報告者 加藤恭平)

新宿せいが保育園に入り、早いことで3年目になりました。就職した頃は、「保育」の「ほ」の字も分からなかったのが、最近は「保」の字の1画目のにんべんのはらいが書けるくらいにはなったかなと思います。と言うのも、その大きな1歩として、保育指針を買ってみたことがあります。2年間、保育というものも分からず、指針など気にしたこともなかった私ですが、塾長と出張に行き、講演を聞くことで、指針を読んでみたいと思ったのです。それと同時に保育とは何だろう…と少し考えるようにもなりました。そして、このように就職して2年半での様々な経験から、漠然とですが、私なりに保育とはこのようなものかなというのを、少し考えました。ですので、その考えやそれを踏まえての今後のブログの書き方を今回は書きたいと思います。

保育とは…と言っても、前提とアプローチの2つがあると思います。前提とは、すべての幼児教育の前提となることですね。ここで私が書きたいのは、私なりのアプローチの仕方、言い換えると保育観という言葉になるのでしょうか。そして、これは今の時点での、私の保育観ですので、今後変わる可能性もあります。それは保育ではないよと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私の考えていることを、色んな人に読んでもらうことで、吸収できることがたくさんあると思うので、読んで考えたことを私にもください!(笑)

保育観を話す前に、私が保育指針を読みきっかけとなった話を簡単にしたいと思います。それは、先ほども書いてますが、塾長の講演です。その講演では、小学校以降の教育と幼児教育の違いをお話されてました。すごく簡単にまとめる小学校以降は教科カリキュラム、幼児教育は経験カリキュラムと言われ、幼児期のいろんな経験が、小学校以降の学びの基礎となるという話でした。その話を聞いて、どんなカリキュラムなのか、興味が湧いてきたので、実際に小学校の学習指導要領と、保育所保育指針、ついでに幼稚園教育要領まで買ってみました。

幼児教育はいろんな経験ができる環境を用意することが重要というのを3年目で知った私は、これまでの2年間、環境マイスター(見習い)として、そのような環境を用意することができていたのだろうか?趣味のような楽しいことばかりやってきたけど、ちゃんとそのような環境になっているのか?と考えました。しかし、いろんな経験のできる環境ということで、子供が少しでも興味を持ったり、指針に当てはまれば、保育として成立するのかなと思います。なので、「お茶」を例に挙げて、保育指針に照らし合わせて、この経験から、子どもたちにどんなことを学んで欲しいか考えてみました。そして、今年度の塾セミナーの初回では、セミナーをワークショップ形式でやるようにした背景として、このようなことを話させていただきました。そこでも少し話したのですが、色んな経験のできる環境ということで、まずは、保育者がいろんな経験をしておくということも重要だと思います。これまでの人生においての経験も大切ですし、現在もこれからも、いろんな保育のヒント集めはやっていかないといけないと思います。なので、趣味や特技というのは、とてもいい武器になると私は考えています。

このような考えになる前は、自分の趣味はただ楽しんでいるだけのようだから、やめた方がいいのかなということを思っていました。しかし、そこで感動があったり、何か保育のヒントになるようなものを発見すれば、趣味が楽しいだけじゃなく、学びにもなって一石二鳥だという考えに変わったのです。これが1つ目の保育観です。もちろん、気分転換のために、何も考えない、ただただ自分の楽しめる趣味というのも必要なときがあるのかなーとも思います。

そして、新宿せいがでの2年半の経験から出来上がった保育観がもう1つあります。それは、「保育とは保育であって保育でない」ということです。(正直、未だにピッタリな言い回しが見つかりません笑)上手く伝わらないかもしれませんが、保育には色んなことが関わっていると言いましょうか…。なんか、無駄な事はないなぁと言いましょうか…。身近なところから言えば、地域。だんだんと範囲を広げると、日本という国や世界といった感じです。最近、ある大学の先生の話を聞く機会がありました。その先生はスウェーデンに保育園の視察に行かれて、その報告を聞いたのですが、先生曰く「この国民性、この国家体制、この国の文化、この雰囲気あっての、この保育だよね」ということでした。つまり、その国の文化や国民性などに合った保育というのが、必ずあると思うのです。それが、塾長の「見守る保育」だと思います。ですので、保育を語るには、その背景を知ることも必要な気がします。これが、保育には色んなことが関わっていると思う所以です。私は2年半で、一見関係なさそうなことでも、どこかで保育に繋がっているという経験したからこそ、そう考えます。

以上を踏まえて、私は今後のブログでは、保育園に限らす、普段の生活においても感動したことや面白かったことなどを報告していきたいと考えています。そう言えば、塾長のブログも前は花のことや、出張先で感動したことなど書かれていたような…(笑)私のとは違うと言われそうですが、それはアプローチの違いということで、お許しください(笑)自分で保育に繋げられそうだったら、繋げていきますが、難しそうだったら、塾長はじめ、皆さんのお力をお借りできたら有難いです。よろしくお願いします。

西村 宗玲

先日の土曜日の午睡明けです。

土曜日なので平日と比べて子ども達の人数も少ないですね。いつも以上にどこかのんびりとした雰囲気が感じられます。

この日ものんび〜り、ゆった〜り、過ごすだろうと思っていたPM15:21、

「おとめ山公園でおやつ食べてきたら?」

我らが誇るベテランの先生の言葉で、何かスイッチが入ったような気がしました(笑)

「人数も1,2,3,…じゃジュースとか準備しちゃいますね。」

とは、ベテランの先生と誕生日が一緒のこの先生。この手際の良さ(笑)成り行きのスムーズさに関心してしまいました。

園庭でおやつを食べることはよくあるのですが、散歩先でとの提案に大喜びの子ども達で、早速準備をしていました。

「早くー!」

「おとめ山公園のあの虫がいっぱいいるところがいいね!」

「あの丘のところ?」

「そうそう!」

「あそこはテーブルもあるから丁度いいよね!」

自分達で散歩の場所を決め、

出発!

到着!

きなこ棒とジュースを美味しそうに頬張る子ども達でした。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2016年8月29日(この日のブログは〝11Anniversary〟の日!)『ポジティブな養育4』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

〝日本における教育基本法にある教育の目的に、平和で民主的な社会の形成者としての資質を備えることとあります。この目的に向かって、保育者は子どもを教育する必要があります。それには、平和とは何かを体験させること、民主主義とはどのようなことかを、さまざまな場面で体験させることも必要になってきます。アメリカの国立小児保健・人間発達研究所では、質の高い保育の要素の一つとして、「社会的な行動の奨励」を挙げています。その例として(中略)

「保育者自身、よい行動をお手本として示しているか?」とあります。保育者が、社会的行動の奨励として手本を示すということは、どういうことなのでしょう。保育者同士、仲が良いとか、助け合っているとか、チームワークがよいということなのでしょうか?そういう意味で言えば、職員同士派閥があるとか、職員同士確執があるとか、職員がバラバラであるということは、質が低いということになりますね。〟

アイディアを生む力。そしてそのアイディアに〝乗る力〟。 散歩先でいただきますをするまでのたった20分の間に、発案、準備、実行という全てが滞りなく行われるこの力を〝チームワーク〟と呼んでいいのなら、抜群の力が発揮された一場面のように感じられました。

また、発案者、そして準備をしてくれた先生は散歩先に行っていないというところも見逃せない点だと思います。子ども達に楽しい体験をさせたいという思いは、言うまでもなく園の先生方全ての共通のものであることを改めて感じます。

〝社会的行動の奨励〟。固定観念や刷り込みに囚われることなく、現状をより良いものにしていこうとする保育者の試みは、これから社会に羽ばたかんとする子ども達に財産のように蓄積されていくことでしょう。

その一端を感じたこの度の出来事でした。

おやつ後、遊んでいると園の保護者の方とお会いしました。一緒になって遊んでいただき、帰り際に頂いた「こちらこそ遊んでいただいてありがとうございました。」との言葉に、保護者の方々にも保育を理解し、温かく見守ってもらえている日常があるのだということに改めて気付かされるような思いになりました。

(報告者 加藤恭平)

先日の給食の時のことです。

「ごちそうさまでしたー。」

食べ終わって、食器を片付ける輪の中に混ざってこっそりと苦手なものを残しておしまいにしようとする子が、、そんなシーンが目に入ってしまいました(笑)

〝自分で決めた量だから責任を持って食べる〟

正しい答えとしてはこうだと思います。

配膳の際に子ども達は自分で量を決めます。(僭越ですが配膳についてはこちらをどうぞ)。

決めた以上は食べる。自分で決めたことを最後までやり通す力、そこで育まれる責任感を思うと、やはり最後まで食べ切ってほしい、そう思う気持ちが半分。

あとの半分は、、

先日の園内研修をきっかけに、こういった事柄があった時に、〝あの先生ならどうするだろうか〟と、聞くことに躊躇いがよりなくなったように感じています。

にこにこ組(2歳児クラス)で掃除をしておられた、我らが誇るベテラン先生の言葉は、とても胸に響きました。

「それはその人の道徳観であったり、自分の中の価値観であったりすると思う。〝食べ物は粗末にするんじゃない〟という答えも正解。〝ここまでよくがんばって食べたね〟という答えも正解。色々な正解があって、それがチームで保育をすることのすごく良い所で、多様性の良い所で、〝私はこう思う。それじゃ君はどうする?〟という問いかけがその子にとって大切で、そこでどの価値観を選ぶかはその子次第じゃないかな。」

この時点で胸も目頭も熱くなる想いだったのですが、先生はこう続けて下さいました。

「その子に委ねてみる。〝価値観ですら選択できることが選択制保育〟では。」

「僕らは、子ども達にとって環境の一つだからね。」

とても感動しました。それと同時に、語彙が少なくて申し訳ないのですが、先生の言葉を聞く数分前と違って心が軽くなるような、そんな気持ちになりました。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2013年3月24日『クール』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

〝リーダーにとって必要なのは、他者の心を打つメッセージを表明する能力だと言います。確信を持って自分の気持ちを表明できるリーダーから、共鳴は周囲に広がっていくのです。なぜなら、その気持ちとは、本心から発したものであり、価値観に深く根ざしているからなのです。

EQの高いリーダーは、楽観や同情や連帯を感じさせる夢を言葉にし、明るい未来を語ることで人々の心を動かすのです。そこで、私は、リーダーは「語る力」が必要だと思っています。「語る力」とは、「他者を感動させる力」だけでなく、「他者を前向きの気持ちにさせる」ことも必要です。〟

自分の価値観というものが、素晴らしい人の傍にいることや素晴らしい人の教えに触れることで、変化をし、その変化は自分の人生をより豊かにし、そうして自分が見守ろうとする子ども達にとって豊かな人的環境として存在し得るのだということを、実感として感じた思いがしました。

そして、ベテランの先生の言葉に触れることができ、藤森先生の教えに辿り着くことができたのも、給食を残してくれたその子のお陰であることを思うと、やはりどんな状況でも感情的になったりして心をなくすことなく、感謝をするべきなのだ、と思ったりします。

目の前で起きるいつものこと、よくあること、そういったことの中にも自分の力の及ばないドラマが待ち受けているようです。いつでも準備をして、毎日を発見と感動でいっぱいにしたいと思ったこの度の出来事でした。

(報告者 加藤恭平)