新しい遊具が3階に設置されました。

吊り下げられています

登ろうとすると安定しないので、一番上まで行くことが難しい

もう一つ

西村先生が乗っても大丈夫なスウィング

何人かで乗っても大丈夫

ブログ『臥竜塾』2017年7月9日『2017年ドイツ報告13』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「「肋木(ろくぼく)」が目に付きます。ハシゴのようなものです。この「肋木」は、「スウェーデン体操」の補助器具として考案されたもので、「肋木」にぶら下がった状態で静止したり、ぶら下がった状態から両足を折り曲げたりとする全身運動で、筋力アップや体力の向上を意図するものです。」

「ドイツのミュンヘンでは冬はとても寒く、雪も多く、外で遊ぶことができない日も多くなります。そのために室内の運動遊びの部屋が必要になるのです。

その他に幼児にとって必要な遊びは、「スウィング」することをあげます。そのために、天井からいろいろなものをぶら下げることが出来るようなフックが着いています。ロープやはしご、吊り輪などがぶら下げてあり、子どもたちはそこで揺れる体験をします。」

この遊具の会社が発行している冊子にはこう書かれています。

「運動あそびは0歳から始まります

運動あそびで重要なのはバランスです。小さい頃からバランスあそびを豊富に経験することで、自分の体を自由にコントロールできるようになり、動くことも楽しくなり、運動嫌いになりません。このことは将来いろいろなスポーツを楽しむためにも、大切な要素です。筋肉の強化や様々な技術を体得する前の幼児期に必要なのはバランスの良い事であり、運動を楽しみ豊かなあそびを豊富に体験させることです。神経系はほぼ人間の大半(基本)が育つ幼児期に、良質な運動あそびの経験を増やしてあげてください。」

勉強になります。日本も、夏はとても暑く、外に出られないことも多くなっています。室内の運動遊びが充実されていくのかもわかりませんね。

子どもたち夢中になって遊んでいました。毎週水曜日に、このような時間を設けていく予定です。

(報告者 加藤恭平)

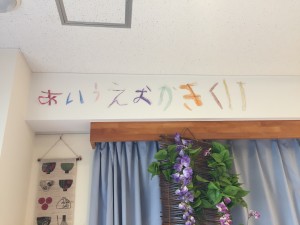

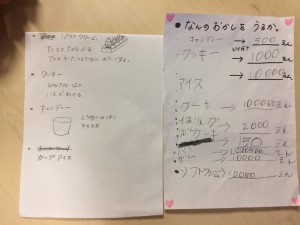

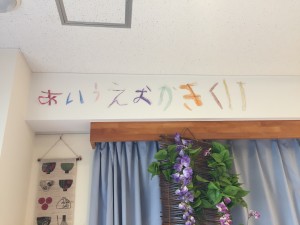

森口先生に見せてもらったドイツの写真の中から、文字の部屋の取り組みを真似してみています。

これは「い」を作ってくれています

「『う』の下の方って、反対から読むと『し』に見えるね」

子どもたちそんな発見をしながら、

少しずつ増えていっています。

平仮名が終わったら、片仮名を展開させていく予定です。

ブログ『臥竜塾』2018年6月28日『ドイツ報告13』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「日本では保育所保育指針が今年から実施されていますが、その中で実際に取り組みにくいものに「文字・数・科学」があります。」

真似て、学んでいきたいと思います。

(報告者 加藤恭平)

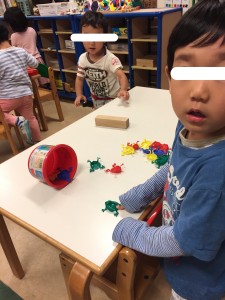

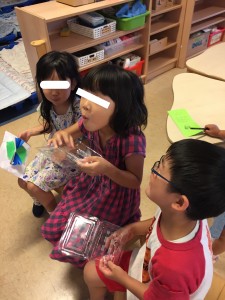

「ねぇ、ちょっとこっち来て」

わいわい組(3歳児クラス)の子(以下わいくん)の手を引いてピーステーブルへ向かうらんらん組(4歳児クラス)の子(以下らんくん)です。

普段、喧嘩になると手の出やすい印象の二人だったので、らんくんがピーステーブルへ誘ったことも意外ながら、きちんと話し合いができるのかどうか、側で見守ることにしました。

「ねぇ、何か言うことないの?」

らんくんが問います。きっかけはわからないのですが、どうやらわいくんが手に持っている車の玩具でらんくんの手を叩いてしまったようで、「ごめんね」その一言を引き出したい、そんな様子です。

「これが当たって痛かったんだよ」

それでもわいくんは黙秘。

途中何度かそのやりとりを気にした子たちが、関係のない話題を携えて入ってこようとするのですが

らんくん、「関係ないからあっちに行ってて」と、二人での話し合いを継続します。

約2分間の問いかけと沈黙。流石にしびれを切らしたらんくんのとった行動が意外でした。

際中ながら外を向くわいくんの手を取り、

立ち上がって

連れて行く先は

発端となったブロックゾーン

そして何も言わず手を離し

遊びを再開するらんくんでした。

座り込むわいくん

ここから数分間、らんくんの遊ぶ姿をじっと見つめるわいくんと、

その視線に気付きながらも言葉をかけずに遊びを続けるらんくんの姿が

とても印象的に思えました。

ブログ『臥竜塾』2018年4月6日『他者への指向性』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「一方、仲間に向けられた攻撃性は0歳代の終わりに見られ始め、それも、たいていは物をめぐる争いの状況で生じます。たしかに、歩行期の子ども同士の相互作用の大部分は葛藤的ですが、それ自体、攻撃的なものではありません。またこの時期に幼児はことばでけんかしたり、向社会的行動によっていざこざを解決したりするようになると言われています。

葛藤や攻撃性が資源をめぐる争いの状況でまず生じるのは、系統発生的な記録とたしかに一致しているそうです。先に簡単に説明したいくつかの要因、コストや相手の戦略、資源の価値といった要因次第で、攻撃行動は非常に効果的な戦略となったり、非効果的でコストのかかる戦略になったりします。また、歩行期の子どもが一般的に他児のおもちゃを欲しがるのは、必ずしも不適応と見なすべきではないと言います。ホーレーは、歩行期の子どもの限られた交渉能力を考えると、おもちゃを「取る」ことは資源を獲得する効果的な手段であり、「事実、世界に対する健全な主張的アプローチであり、結果的に、成長し生存していくための物質的報酬を得ることにつながるであろう」と指摘しています。もっと、このことを知っておく必要がありますね。大人のような略奪ではないのです。」

らんくんの遊んでいる積み木の中に車の玩具があるあたり、わいくんが攻撃行動に出たきっかけは玩具の取り合いだったのかもわかりません。しかし、それは「大人のような略奪ではな」く、そして手を叩いたという行為もまた、大人のような暴力ではなく、「世界に対する健全な主張的アプローチ」であったのではないか、そのような解釈をすることができるように思われました。

そして、それを理解するかのようにらんくんは、やり返したり手を出したりせず、最後は姿勢でもって語ることを選びました。「話せないならもういい。ただもうさっきと同じことは困るよ。お互い遊ぶ時間もなくなるし、気を取り直して遊びを再開しようか。」そう伝えるかのようならんくんの遊び続ける姿から、わいくんはきっと何かの学びを得るのでしょう。

同時に、こうしたやりとりも出来るという一面を見せてくれたらんくんの成長を感じて、嬉しくなりました。

(報告者 加藤恭平)

先日、父親体験保育がありました。

お父さん先生方に日案の作成から、一日を通して保育をしていただく行事です。

その日、保育者は主にその様子を少し離れたところから見守っています。

ブロックゾーンでおもむろに紙飛行機を折り始めるお父さん先生。

次第に子どもたちが集まってきました。

その様子を見つめる後ろ姿

実習生です。

「ちょっと声をかけてもいいですか?」

とのことで、実習生の様子を見守っていると、

すっと、ブロックゾーンへ行き、

「あちらのテーブルが空いてますよ。」

お父さん先生、お礼を言って移動されていました。

ブログ『臥竜塾』2006年1月14日『無記』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「「子どもとかかわることは、何も、相手をしたり、面倒を見るだけでなく、子どもがすることを邪魔しないで見守っているのもかかわるということだよ。」と言ってあげました。私は、「何もしないこと」が、子どもにとって、「何かをしてあげること」になることもあると思います。」

12年前、塾長が実習生にかけた言葉です。このような学びある実習になったかどうか、それは当人にしかわからないと思いながらも、子どもを、お父さん先生を見守る後ろ姿は、先日見た頼もしい背中によく似ていたように感じられました。

(報告者 加藤恭平)

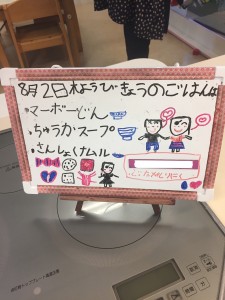

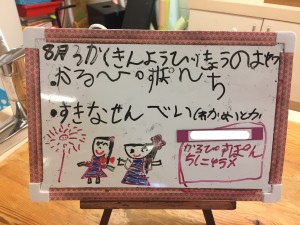

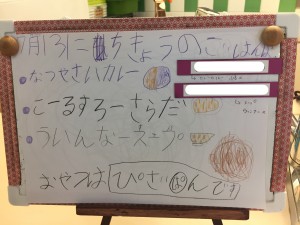

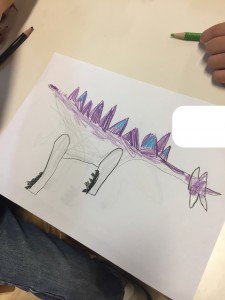

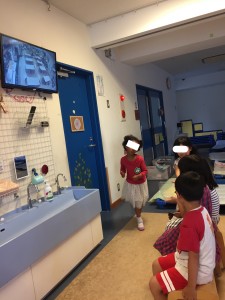

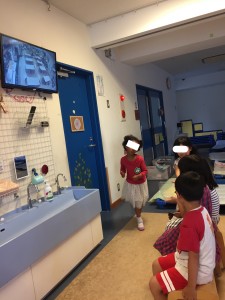

「どうだったー?」

「よかったよー」

何をしてるのかと見ていると、

「一緒に食べながら見る?」

誘わってもらいました。

「じゃ、次私行ってくるね」

見ていると、

登場です。

お笑い芸人さんの真似をしているようです。

大喜びの子どもたち

「うまいうまい、テレビを見ながらのたこ焼きは最高ですなぁ〜」

なるほど合点がいきました。

ブログ『臥竜塾』2015年2月1日『興味を持たせる工夫』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

「子どもは、大人から見るとさもないと思われることでも興味を持ちます。大人が見落としてしまうものの中からでも輝くものを見出します。子どもは、大いなる発見者であり、発明者でもあると思います。」

2階と3階を繋ぐモニターをこのように遊びに変えてしまう子どもたち。

天才だと思いました。

(報告者 加藤恭平)