その1では、ワークショップ形式で行う理由を書いてきました。その2では、4月のテーマ『お茶と落雁』についての実際のワークショップについて報告させていただきます。前回報告した内容のスライドに引き続き、お茶について、話をさせていただきました。

まずは、お茶の歴史から(笑)お茶は平安時代に遣唐使によってもたらされました。当時、伝来した中国茶は、今の烏龍茶に似ていたことから、このお茶の色が現代人の言う茶色になりました。しかし、当時はこのお茶文化がなかなか定着しませんでした。それが、鎌倉時代に入り、栄西が中国から持ち帰ったお茶を長崎県の平戸に植えます。そこから、お茶を飲む習慣が普及していったと言われています。ちなみに長崎県平戸市は私の故郷です。(笑)

ただ、お茶をやってますと言うと、先生の趣味でやっているように思われてしまうかもしれません。それを、指針に当てはめていくことで、保育と言えます。お茶を通して経験してほしいことは、めりはりやおもてなしの心などです。では、具体的に指針に当てはめていきましょう。

まず、指針の第3章「保育の内容」を読むと、1に保育のねらい及び内容が書かれています。ここには、「養護」と「教育」に関わるねらいと内容が記されています。この「養護」から見ていきます。「養護」は、「生命の保持」と「情緒の安定」の2つの柱から成り立っており、情緒の安定の中に、お茶が当てはまるものがありました。情緒の安定のねらいの中に、

「一人一人の子どもの心身の疲れが癒されるようにする。」

という項目があります。これは、近年注目されている「ティーセラピー」にも関わっているなと感じました。ティーセラピーでは、お茶とセラピーが融合したもので、お点前の稽古から、お茶を通して心を落ち着かせるということに目的が変わってきています。心身の疲れが癒されるようにする手段の1つとして、お茶が有効的だと言えると思います。

次は、「養護」と「教育」の「教育」を見ていきます。「教育」は、健康・人間関係・環境・言葉・表現の5つの領域から成り立っています。「環境」領域の内容の中に、

「①安心できる人的及び物的環境の下で、聞く、見る、触れる、嗅ぐ、味わうなどの感覚の働きを豊かにする。」

と書かれています。茶室という安心できる空間で、畳に触れ合ったり、お茶を味わったりと感覚の働きを豊かにすると考えられます。また、

「⑤季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。」

「⑧身近な物を大切にする。」

というのは、茶道具を通して、経験することができます。主に、茶碗や棗(抹茶の入った容器)は、その季節の柄の入った物を使用します。また、お菓子もその季節の旬のものを食べますし、茶室の中には、旬のお花を生けます。このようなところで、季節の変化に気付くことができますし、その茶道具はもちろん大切にしないといけませんね。

5領域の中の「言葉」領域のねらいには、

「①自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう」

と書かれています。そして、内容の中には

「③保育士等や友達の言葉や話に興味や関心を持ち、親しみを持って聞いたり、話したりする。」

「④したこと、見たこと、聞いたこと、味わったこと、感じたこと、考えたことを自分なりに言葉で表現する。」

「⑤したいこと、してほしいことを言葉で表現したり、分からないことを尋ねたりする。」

と書かれています。これらは、お茶をやると子ども達は自然と自分の言葉で表現しますし、分からないことは尋ねたりするので、これらの経験はしていると思います。

最後に「表現」領域のねらいには、

「①いろいろな物の美しさなどに対する豊かな感性を持つ。」

「②感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。」

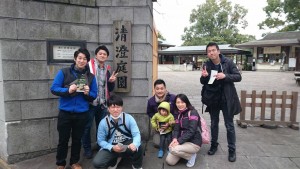

とあります。茶道具の美しさもそうですが、新宿せいが保育園の茶室からは日本庭園が見ることができます。その中には、日本の美を感じることができますね。

また、内容の中には

「①水、砂、土、紙、粘土、などの様々な素材に触れて楽しむ。」

「③生活の中で様々な音、色、形、手触り、動き、味、香りなどに気づいたり、感じたりして楽しむ」

「⑤様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう。」

とあります。まさに、落雁の食感や味を楽しむ場ですし、茶室の静かさを感じたりと、五感で感じるような体験ができる場だと思います。

このように、保育指針にお茶を当てはめてみると、いろんなところに当てはまるものがありました。そして、このお茶をセミナー参加者の皆さんに実際に体験してもらいました。詳しいお点前のことはあまり言わず、飲み方だけ少し写真を使って説明をし、2グループに分かれてお互いにお茶を点て合い、作った落雁を食べて、お茶を飲みました。茶室の狭い空間にたくさんの大人が座っているので、会話が弾むのか、参加者の会話が去年のセミナーより多い気がしました。また、落雁作りでも、作りながら会話が生まれるので、距離が縮まるのも早いようです。次回のセミナーの際にも、報告がしやすい雰囲気ではないかなと思っています。参加者からの報告があれば、また私から報告していこうと考えています。

西村 宗玲