新宿せいがでは朝早い時間の保育や夕方の保育は0~5歳まで、同じ部屋で過ごしています。その時間はいろんな関わりがあります。ついこの間その夕方保育中に面白い出来事がありました。

私が、0、1歳の排泄、おむつ替えをしている時に、3歳の子がすぐ隣のトイレを使いにやってきました。その子は、自分のトイレが終わると、ちらっとおむつ替えをしている子を見て、少しだけ止まりまた部屋に戻っていこうとしました。

「私がお手伝いしていく?ズボン履くのが難しそうだから手伝ってあげるとうれしいと思うよ」というと、そのこは「やだ!」と一言だけ。余計な声掛けをしたかなと思いつつも排泄を続けていると、その子がずっと立ち止まって見ていました。

「どうしたの、手伝ってくれるの?」と声をかけながら、排泄途中の子のズボンをその子の前に出してあげると「もうしょうがないんだから」と、嬉しそうにお手伝いを始めていました。そのまま、残りの子の排泄が終わるまでずっとお手伝いを続けたその子は満足そうに、部屋に戻っていきました。

いいお手伝いだったなと思いつつも、なぜその子は初めに「やだ!」と言ったのか疑問でした。

すると、思い出してみると初めにその子に声をかけた時は、その子から、履かせてあげるズボンが見えない所にあったことを思い出しました。

おそらくその子が言った「やだ」は「(履かせてあげるズボンがどれかわからないから)やだ」ということだったのでしょう。

赤ちゃんが鳴き声で、色んなことを伝えるように、幼児になって言葉をしゃべれるようになっても、まだまだ言葉に出していない思いがあり、それにもしっかりと気づいてあげること、相手の気持ちを考えることに気を付けなければと思った出来事でした。

しかし、冷静に考えると大人同士の関わりでもそういった所は同じですね。

(報告者 西田 泰幸)

もうすぐ10月を迎え、子どもたちの様子も落ち着き、他のクラスの交流も盛んになってきている今日この頃。

先日3,4,5歳の部屋にいた時に、うれしい出来事がありました。

それは、たまたま遊びに来ていた2歳の子が、ひも通しのおもちゃで遊ぼうとした時に、起きました。

突然、その子が転んでしまい、たくさんのひも通しブロックが部屋中に散らばってしまいました。

がしゃーんと、散らばる音に立ち尽くす2歳の子。

その様子に、「子どもたちの中で誰が助けに行ってくれる人はいるのかな?」と、まずは見ていました。。

すると、すぐに何人かの子が来て、一緒に集めてあげていました。

中には、集め終わったにも、そのまま一緒に遊んであげる子もいました。

さすが3,4,5歳だなと思いながら、

転んでしまって悲しい気持ちになるのではなく、その出来事から周りの助けてあげようという気持ちがうまれたり、今まで遊んだことのなかった子と一緒に遊ぶきっかけになったりと、いいことがたくさんだなと感じました。

しかしその時、私が一番うれしかったのは、違うことでした。

それは何かというと、「伝えたい相手がいる」ということでした。

助けに行ってあげた子の中に、朝の登園時になかなか保護者と離れられず、「いつも甘えん坊なんです」と相談されていた子がいたのです。

これまでもその子が、いろんなことができるのは知っていて、話をしたことはあったのですが、今回も率先して助けに行ってあげていて、誰かを助けてあげたり、自分で頑張ってみたりという、「いい出来事をまた伝えられるな」という、うれしさがありました。

もちろん保護者なので、子どもの頑張っている様子を聞いてうれしいのは当たり前といえばあたり前なのですが、そんな様子を、自分(保育者)だけでなく、心から「一緒に喜べる相手」、「伝えられる相手」がいるというのは、とてもうれしいことのように感じてしまいました。

そして、同じ保育者の仲間、そして子ども達など、一緒に話せる輪を広がっていくと、ただ話をするだけでも、楽しい気持ちがあふれていく。

普通の出来事といえば普通なのですが、そんな風に保育を楽しむことを再認識した出来事でした。

(報告者 西田 泰幸)

先日、四ツ谷にあるおもちゃ美術館に研修で行かせてもらいました。

保育者の方はご存知の方が多いとは思います。私は恥ずかしながら初めていかせてもらいました。なので行く前からとてもワクワクしていました。そんなことは置いておきまして、遊びの研修ということで数多くの方が参加されていました。

研修内容としては、

•手作りおもちゃを作る 30分

•おもちゃ美術館館内レクチャー 30分

•おもちゃ美術館館長の講演 1時間

少々、時間に追われた感じはありましたが非常に面白く、あっという間に終わってしまったと印象です。

ご存知だとは思いますが、おもちゃ美術館には多くのGOOD TOYが数多くて展示されていたり、手に取り遊ぶことができました。

様々な展示の様子

そのGOOD TOYを選考するにあたっての基準は次の通りのようです。

1.健全なおもちゃ

2.ロングセラーおもちゃ

3.遊び•コミュニケーション尊重おもちゃ

3つめのコミュニケーションを尊重するおもちゃというのは保育者にとっても意識する必要がある項目ですね。

美術館館内レクチャーでは初めて見るおもちゃの使い方とこんな遊び方をすることでコミュニケーションが生まれるということを教えていただきした。細かい遊び方を少し教えてもらうだけでもおもちゃの見方が広がることがわかりました。

例えば木の車のおもちゃを走らせるとき床を走らせるのではなく、子どもの体を走らせることでコミュニケーションが生まれるということでした。子どもにうつ伏せになってもらい、何人かで円を作ります。うつ伏せになってもらった背中を走らせることだ自分のところに車がくると自然と興奮し、笑い声が生まれるそうです。尚且つお尻を通る時は「おや、お山があるぞ」や頭を通るときに「大きな岩があって通れない」などいうことで子どもが意識して頭を下げ、平らにしようとしたりもするそうです。

私はこれを大人がやるのではなく、子ども同士にやってもらい、子ども同士が意図的に体を触れ合える体験も含めてやれることがいいのではないかとも感じました。

おもちゃのレクチャーをしてくれています

更に、レクチャー以外で館長のお話は大変ためになるものでした。

数々あるお話の中でおもしろいと思った2つを取り上げたいと思います。

まず館長は0歳〜6歳までの子どもたちを

”遊びの一流プレーヤー”と呼んでいます。

なぜかというと絵本を何回読んでも楽しめるし、絵本でよくある繰り返しに感動します。大きなかぶなどの本は様々な人や動物が現れ繰り返し抜こうとします。こんな繰り返しが好きです。

ブロックをしていても作った作品を壊しては作り、壊しては作りを繰り返します。

この繰り返しを好むことから”繰り返しを楽しむ天才”とも表現していました。

この繰り返しを楽しむおもちゃとして良いのがマトリョーシカのようです。

3歳児に対して、繰り返しの中で盛り上げる極意を教えていただきました。

振ってみて「中に何かいる?」と聞いてみて音がするので子どもは「いる!」と答えます。「よくわかったね」と続け、最後の方では「もういないよ」と音がしているのに”しらばっくれる”そうです。

このしらばっくれることで子どもはのってくるようです。そこで渋々開けることで子どもがより喜ぶのです。

更にもうないと見せかけておいて安心している所で最後の一つを出し、子どもたちの”不意をつく”のが良いそうです。

この”しらばっくれる”と”不意をつく”ということが大事なようです。

こんな具体的に遊び方を話していただけるとやってみたくなるものですね。

もう一つがコマについてでした。

コマに関してはアクティビティトイと呼んでいました。

まずコマの初めは両手で回そうとしますが、上手くなってくると片手で回せるようになります。片手で回すというのは指先で回します。指先で主に使うのは親指、人差し指、中指です。この3本をフル稼働するおもちゃということです。

この3本を使うということは生活の基本動作を表しています。そこからボタンや鉛筆の持ち方に繋がっていきます。コマが上達することでしつけで教えるのではなく遊びの中から身につけられるということをおっしゃっていました。

これは塾長がよく言っている遊びの中から学んでいくことと同じであると思います。

こういった様々な視点を聞くことで自分がおもちゃを見る視点が変わってくることに気づきます。

まだまだお話はありましたがきりがないのでこの辺で…

おもちゃを選ぶ際にはもう少し、違った視点で観れるようになる研修でありました。

(報告者 本多悠里)

3,4,5歳の部屋にいる時にこんなことがありました。

それは3歳の女の子が「○○ちゃんが嫌なことした」と私の所にやってきたのです。保育士をやっていると1日に1度はありそうなこんな場面。みなさんはどう対応していますか。

以前、こんなことを子どもが言っているのを聞いたことがあります。

「○○先生(私のことです)に言っても、自分でお話しておいでっていうだけで何もしてくれないから無駄だよ。」

そんな風に言ったつもりは一度もないのですが、その子どもの受けた印象はそうだったのでしょう。

以来、私の所に来た子が、どんな風に感じているか、また以前関わった時と同じ答えになっていないか、そしてその解決策で本当にその子が納得しているかということをしっかり見る様にしています。

特に、大人目線で見ないことを注意しています。

具体的には、子ども達の関わりの中で子どもたちにしか理解できないこともあるということや、子どもたちのケンカにおいて解決しなくても、納得できることがあるということを、気を付けています。

初めに書いた3歳の女の子が「○○ちゃんが嫌なことした」と私の所にやってきた時も、それを考えながら接したのですが、なんとなく他の保育士の所にも何度も言っている様子があったので、「どうしたらいいかね~?」と聞いて、その子が「いまは、おはなししない」と答えたので、そのまま様子を見ることにしました。

その子はそのまま元遊んでいた場所に戻り、楽しそうに遊び始めていました。

すると、そのすぐ後にその○○ちゃんが私の所にやってきて、「△△ちゃん(最初に来た子の名前)とケンカしちゃったの」とやってきました。そこで私は同じく「どうしたらいいかね~?」と答えたのですが、その子は「まだおはなししてないから、おはなししてくる」といい話に行きました。

結果はうまく仲直りできたのですが

初めに、子どもが来た時に、ケンカしている子との仲裁に入る対応や、お話に行ったらと促す対応もできましたが、数ある対応の中で、保育者が子どもを信じて待つというあまり行動しない対応他の、保育者が対応の影響力の強さを感じてしまいます。

子どもの気持ちをしっかりと聞き、子どもの力を信じて待つこと。保育者の役割を再認識した出来事でした。

(報告者 西田泰幸)

最近製品でブロックゾーンの紹介をしたと思いますが、そのブロックゾーンから発展し、

面白い作品が子どもたちから生まれました。

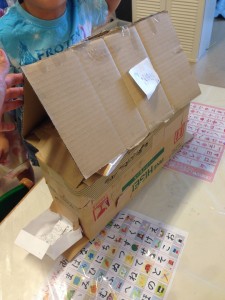

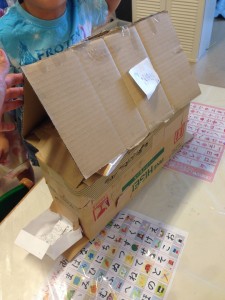

段ボールで作ったビー玉を転がして遊ぶ作品

これは段ボールで作られ、とても細密に作られていました。

転がっていくビー玉の道筋を予想し、落ちそうになるところをしっかりと落ちないように

段ボールで補強してありました。ビー玉を転がすと途中で落ちてしまいそうなイメージを

持ちますが、転がしてみると見事に段ボールのくぼみに転がっていき最後まで行きます。

正直やらせてもらったときは驚きました。また面白いことにこれを作ったのが5歳児クラス

の子なのですが、それを作っている時の様子をちょっとかいを出すことなく、同じ机に頬に

手をおき肘をついてずーっと見ている3歳児クラスの子がいました。自分は作れないから見て

学んでいることと憧れの眼差しで見ている姿が印象的でした。

これを作りたいと言い出した時に職員が段ボールを子どもが加工しやすいような大きさに

切り製作の素材に置いておいたようです。その影響からか5歳児クラスの女の子が立体製作を

作るようになってきました。

郵便箱を作ったようです

どうやら家を作っているようですが途中のようです

こんな作品が出来るようになってきたことから以前先輩保育士が言っていたことを思い出します。

「子どもたちが立体の製作物を作り始めたので、空き箱などを用意してあげたいと思います」

と言っていました。正に今がその時期なのかと思う子どもたちの様子です。

この創造力をより膨らませてあげるためには私たちが環境の素材を変えることで違った

発想が出てくるのではないかと思えました。

こんな子どもの姿を見て今の子どもの状況に合わせていくことが環境から保育をしていくことだと思います。

当たり前のことかもしれませんが、もっと子どもたちの様子に敏感に反応し、どんなことをしたいのかといくことを

読み取っていく必要があると感じます。

(報告者 本多)

藤森先生のブログの議題になったことのある「メリーポピンズ」。

その中の歌にとてもいい歌があります。

「A Spoonful Of Sugar(お砂糖ひとさじで)」という歌です。

その歌詞の中に

Just a spoonful of sugar the medicine go down in a most belightful way.

(ただちょっぴり砂糖があるだけで) (楽しくなるわ)

という歌詞があります。

その歌は、子どもたちが薬を苦いから飲みたくないといった時にお砂糖が少し入れば楽しく飲めるという意味の歌なのですが、保育の中でも同じような場面がたくさんあると思います。

例えば、私がやるようにしているのが、お散歩から帰ってきた時に手を洗いたがらない子がいた時、手を洗った子に手を見せてもらい少し大げさに、「まぶしい!」という反応を見せることです。

汚れが取れて、きれいになったからピカピカでまぶしいという意味でやっているのですが、まだなぜ手を洗わなければいけないのかと理解が難しい子も、その反応を楽しみながら手を洗うことができます。

子ども達が苦手な食べ物がある時は、きれいになったお皿を見せてもらい、同じようにピカピカでまぶしいという反応を見せると、子どもたち同士でお皿を見せあい、少しでも多くのお皿をピカピカにしようと頑張ります。

お集まりの時にも、上手に座っている子を「さすがお兄さん(お姉さん)だね」と褒めてあげること、それは座っている子とまだの子も「座ろう」という意欲につながっていきます。

ここまで書いて自分でも改めて気づいたのですが、子どもたちにとってお砂糖、つまりは楽しみがなんであるかというのを作ってあげるのではなく、できている子にも、できていない子にも教えてあげることが大切なのかもしれませんね。

子どもにとって認めてあげることの重要性、満足感を感じました。

(投稿者 西田 泰幸)

文字遊びで起きた出来事です。

6月のある日、5歳の男児が写真をはめ込み、黙々と文字マグネットをホワイトボードに当てはめていました。目の写真を入れて「め」。犬の写真を入れて「い・ぬ」。わかめの写真を入れて「わ・か・め」と、文字マグネットを入れていき、最後に掃除機の写真を入れて「そ・う・じ・き」の文字を当てはめようとした時、男児より前に遊んでいた子どもが残した「え・つ・こ・ん」という文字がまだ残っていました。まず、前に遊んでいた子どもが、どんな写真を「えつこん」と表現したのかが気になるところですが、それは置いときまして、その男児はその文字をじっと見つめまして、「え・つ・こ・ん…(うふっ)」と言ってにやけながら、文字をそのままにしてその場を立ち去ったのです。

私は、常日頃から「遊び心」を大切にしたいと思っていますが、子どもの遊び心にはいつも驚かされます。男児は、どう考えてもかなりの確立で、その場にあえて「え・つ・こ・ん」という文字を残しています。そして、それを残すということは、その面白さを誰かに共感してほしいとか、誰かがそれを見て「おかしいー」と言われるのを待っているとしか思えません。

そんな出来事に、笑いながら感動のような衝撃を受けている私の後ろで、もう一人の女性職員が「え・つ・こ・ん」という文字を指差しながら大笑いをしていました。男児の思惑にのった(共感した)人が、ここにもいました。

こんな子どもの描いた世界に気づかずに、何もないかのように通り過ぎてしまっていることが他にもたくさんありそうな気がします。「そんな姿に気づけて何になるの?」と聞かれれば、発達と絡めながら説明する力量はないかもしれませんが、子どもと少しでもつながった気がするのです。そのつながりが、自分の存在を意味あるものにしてくれる気がするのです。

日常にとけ込むような、目には見えない心の中で作り出される、小さいけれど大きいこんな物語が、私は大好きです。

(投稿者 小松崎高司)

子どものメッセージ