ナマステー!

塾生の小林です。これを書いているのは7月上旬なのですが全く暑い日が続いています……。

7月の初めでこんなに暑いのですから夏本番がくるのが恐ろしいですね。皆様どうか健康に留意され無理なくお過ごしくださいませ。

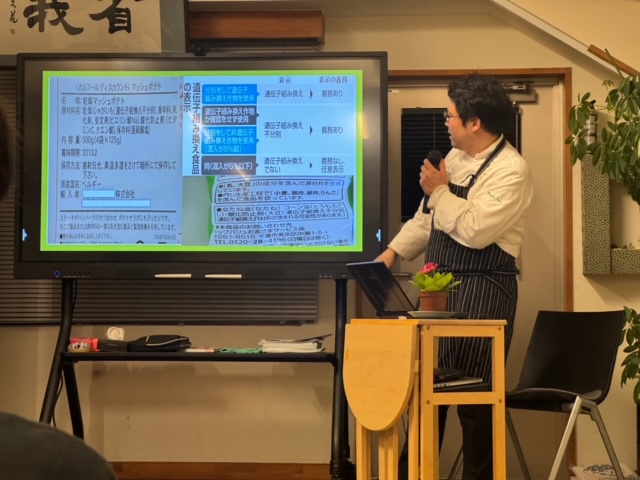

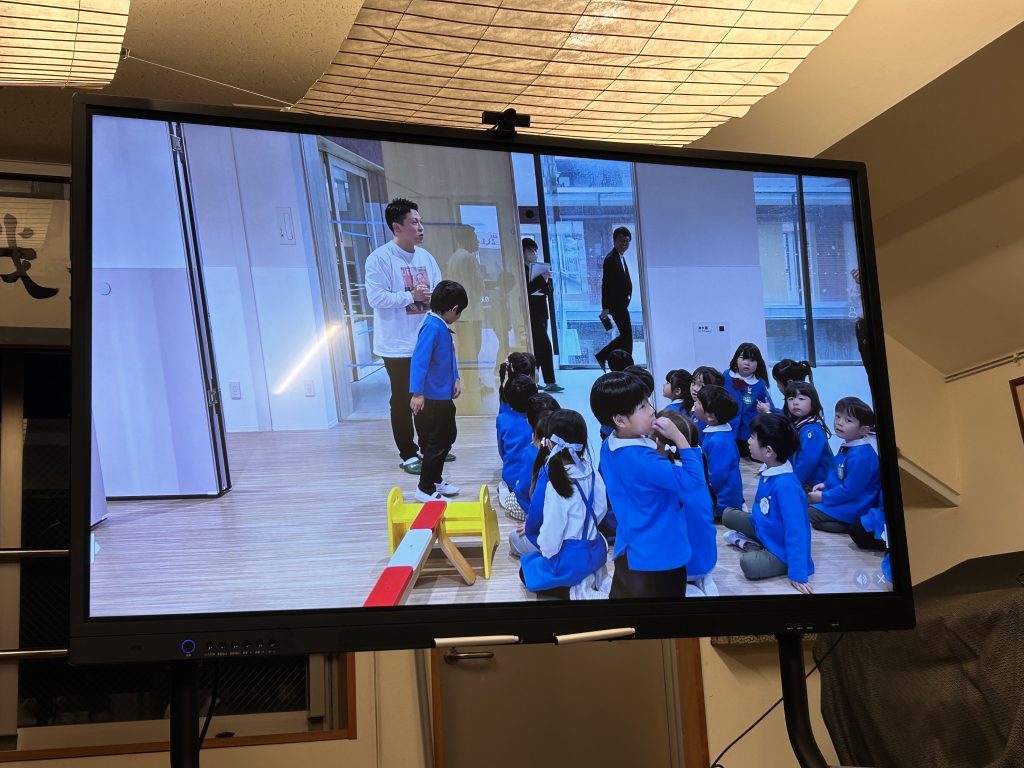

さて今日は7月3日に行われた塾の様子について報告させていただきます。この日はZOOM上の塾でございました。

全国各地の先生方も交えて様々な話題に花が咲きました。その中で私が最も印象に残ったのが藤森先生が紹介してくださった孫正義氏の言葉です。

AIの開発競争がいかに激化しているかという孫さんの言葉を紹介しながらそういった世界の変化の速度に比べると、日本の幼児教育が大きく遅れているのではないかという危惧を先生はお持ちになられている様子でした。

6月30日(日)にTBS系列で放送された「サンデーモーニング」にソフトバンクの会長兼社長である孫正義氏が出演されていました。

上記の言葉はその中で発言されたものでした。番組の中でAIの開発競争が激化していることが話題となり、孫さんは下記のことを話したそうです(下記から引用)。

孫氏はAIの進化について「4年間で1000倍になったんです。能力が」と断言。「チップの数が10倍に、チップあたりの能力が10倍、それを扱うモデルソフト、これも10倍」と説明した。さらに「すごいのは、ここから4年間でもう1回、1000倍になる」と予告。「もっとすごいのは、そこから4年間でさらに1000倍になる」と続け、「オリンピック3回分は我々のマイルストーンに入っているから見えている。我々の開発の現場では、1000倍×1000倍×1000倍で10億倍」と語った。

孫氏は「今から3回のオリンピックで、人類の走る能力は10%くらい伸びるかもしれないけど、コンピューター、AIの英知は10億倍になるわけです」とあらためて確認し、現在のAIが米国の医師国家試験に合格するレベルであることも紹介。「これを『AIなんてなあ』『人間が作った物を人間が超えることなんてない』」との声があることも残念がった。

番組冒頭で、この30年間、日本から世界をリードするテクノロジーがあまり出ていないことを指摘していた孫氏は、「失われた30年を日本がもう1回、繰り返したくないのであれば、目をバーーンと開かなきゃダメですよ」と力説。右手を振り下ろすようにして「知識人が上から目線で、なんちゃってで言うんですよ、知ったかぶりで。『あんた専門家か?』って言いたいですよ。専門家でもないのに、知ったかぶりして上から非難するんじゃない。もっと心を開いて、素直に真正面から、進化に対して純粋に取り組まないと、日本はヤバイですよ」と、持論を展開した。

【日刊スポーツ(2024)孫正義氏「知識人が『なんちゃって』で非難」の現状憂う…進化に心を開かないと「日本はヤバイ」https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202406300000502.html (参照2024-07-10)】

塾で先生も言及なさっていたのですが、12年間(オリンピック3回分)でAIの能力が10億倍になるというのは衝撃的な内容です。

AIの進化が社会に及ぼす影響は絶大なものであると思います。そのAIの能力が10億倍になるということは、それがもたらす社会の変化は想像を絶するものでありましょう。AI以外の分野もAI技術と同様に(あるいはそのAIの進化もあいまって)大きく進化し続けており、社会の変革スピードは年々加速しているものと言えるかと思います。

そういった世界において保育をしている我々は「変われているのか」「変わっていけるのか」ということを、この度先生のお話をきいて改めて感じました。

未来を生きる子どもたちを教育する保育者は他の職業以上に、技術の進化や社会の変化に対して敏感である必要があると言えるかもしれません。そしてこれからの世界はどのような人材を必要としているのか、どのような資質が求められているのか、よく考えていくことが重要であると思いました。

またこのブログを書くにあたり、サンデーモーニングの孫さんの発言を調べたのですが、上記以外でも孫さんのコメントは興味深いものばかりでした。下記にも引用します。

37年半ぶりに1ドル160円を突破した円安加速についてもコメント。「テクニカルには金利だとか、その他いろいろあると思いますけど、構造的問題だと思いますよね。この30年間、日本の経済の底力、これがだいぶ弱まっているんだと思いますね」と語った。

続けて、身ぶりをまじえながら「30年前は、日本の自動車だとか、エレクトロニクスが世界最先端でね。新しい技術をリードしてました。半導体もそうでした。しかしこの30年間、新しい技術が日本からほとんど出てこなくなった。世界をリードするモノがね。その間、アメリカはものすごく進化して、これから進化するんですね。さらなる成長エンジンを国内に持っているかどうか、それが一番重要なファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)だと思いますね」と熱弁した。

この30年間の停滞の理由については「日本でバブルが弾けましたね。不動産、その他ありました。それで羹に懲りて(なますを吹く)…」と、ことわざをあげながら分析。「保守的な経営が日本の主流になっちゃったんです。インターネットだとか、そういうものが出てきた時に『これはまがい物だ』と言いすぎたんですね。『若い者が何言っているんだ』みたいな感じで、昔の重厚長大な大経営者とか、メディアも含めてですね。新しいモノを低く見すぎたんだと思う」と語った。

孫氏は「それで若者が萎縮しちゃったんですね。大企業も設備投資を…半導体の設備投資を萎縮しちゃった。これはやっぱり構造問題だと思いますね」と繰り返し「もう1回、立ち直らせるためには、最先端の技術を真っ正面から取り組まなければいけないと思います」と持論を展開した。

【日刊スポーツ(2024)孫正義氏、円安根源は日本の保守的経営と分析…新技術を「まがい物と言いすぎた」と熱弁https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202406300000434.html?Page=2 (参照2024-07-10)】

進取の気性といいますか、新しいものを否定せず柔軟に受け入れて取り組むことの重要性について語っているものと思います。

先程の話にもつながりますが、我々保育者も旧態依然とした考え方に固執するばかりでなく、常に新しい考え方やデータに対して敏感にアンテナを張っていなくてはならないと思います。そして場合によってですが、それをきちんと受け入れて自らの考え方をアップデートしなくてはならないと感じました。

報告は以上になります。

ダンニャワード!

ピルミルテー!

(報告者 小林)