塾7月28日の報告です。

今回は私の長男の夏休みの宿題の話題をさせて頂きました。

どうも絵日記や手紙を書くのが苦手な長男です。

なかなか自分の気持ちを言葉にするのが苦手なのか、週末に必ずある日記の宿題が鬼門ですw

もちろん、その時に本人なりに感じたことはあるのでしょうが、それを言葉にする作業が苦手なようです。

しかし自分の好きなこと、例えばポケモンとかに関してはペラペラと話します。

当時の自分と重ねてみると、そこまで困っていたかな??

と疑問になり、妻ともどうしたもんか・・・と悩んでいました。

やはりメディアの影響が大きいのでは?とも考えました。

当時は今みたいに気軽にテレビやメディアを見れる環境ではなかったので、

情報を自ら収集すると言いますか・・・。

それが今は勝手に情報が入ってくるので、情報に対して受け身なぶん、

取り入れるものが少ないのかな?とも考えました。

ちょっと・・・深く考えすぎですかねw

結局、塾生の加藤先生の長男(3年生)の話を聞くと、最初は同じような感じだったと聞いて安心したのと、

手紙にしろ、感想にしろ、日記にしろまだ書き方が身についていないのであれば、もっとお手本だったり、最初はもっとサポートしても良かったのかな?と落ち着きました・・・。

保育と一緒で、新しい遊びやおもちゃを用意したときは、

先生と一緒に行い、子ども達がルールなどを理解したら、離れていくように、私が息子に対する「見守る距離感」が間違っていたと思いました。

さて、そんな言葉の話題から現在行われている東京オリンピックの解説者の言葉遣いの話題になりました。

新種目のスケートボード、BMXの解説者の言葉が若者言葉というのでしょうか…

例えば・・・

「ゴン攻め」

でかいハンドレール(手すり)やステア(階段)とか、トライするのも怖いようなセクション(障害物)でがんがん攻めてるって意味。

「ビッタビタ」

レールとかに乗るときに狙い通りの場所にぴったりはまったっていう感じ。

と言うように、スケボーならではの専門用語があるのと、

どうしても競技柄、解説者が若い人なので、自然と若者言葉になるのでしょう。とくに年齢が高い人ほど解説者の言葉に違和感を感じたのではないでしょうか?

ただ、確かに私も女子高生や若い女性が使っている言葉をテレビなどで聞くと違和感を感じますし、逆に私たちが使っている言葉遣いに関しても違和感を持たれているかもしれません。

ちなみに今回のオリンピックではスケボーに限らず、他の種目でも解説者の用語が注目になったそうです。

ちなみに私はフェンシングを高校から始めたのですが、今回、見事にフェンシングのエペ団体で金メダルを獲得しました。

その解説を聞いていて、ルールを知っているから、違和感なく聞いていましたが、フェンシングを知らない人が聞いているともしかしたら、分からないフレーズがたくさんあったかもしれません。

今回の東京オリンピックでは新種目で年齢が10代の選手が金メダルを獲得しました。

今回のオリンピックをきっかけにスポーツの世界でも今までマイナーだったスポーツがどんどん注目されるのは、競技をしている選手にとっては本当に喜ばしいことです。

ロンドン、北京オリンピックで太田選手がフェンシングでメダル獲得し、

そのお陰でフェンシングという競技が注目された時は本当に嬉しかったです。

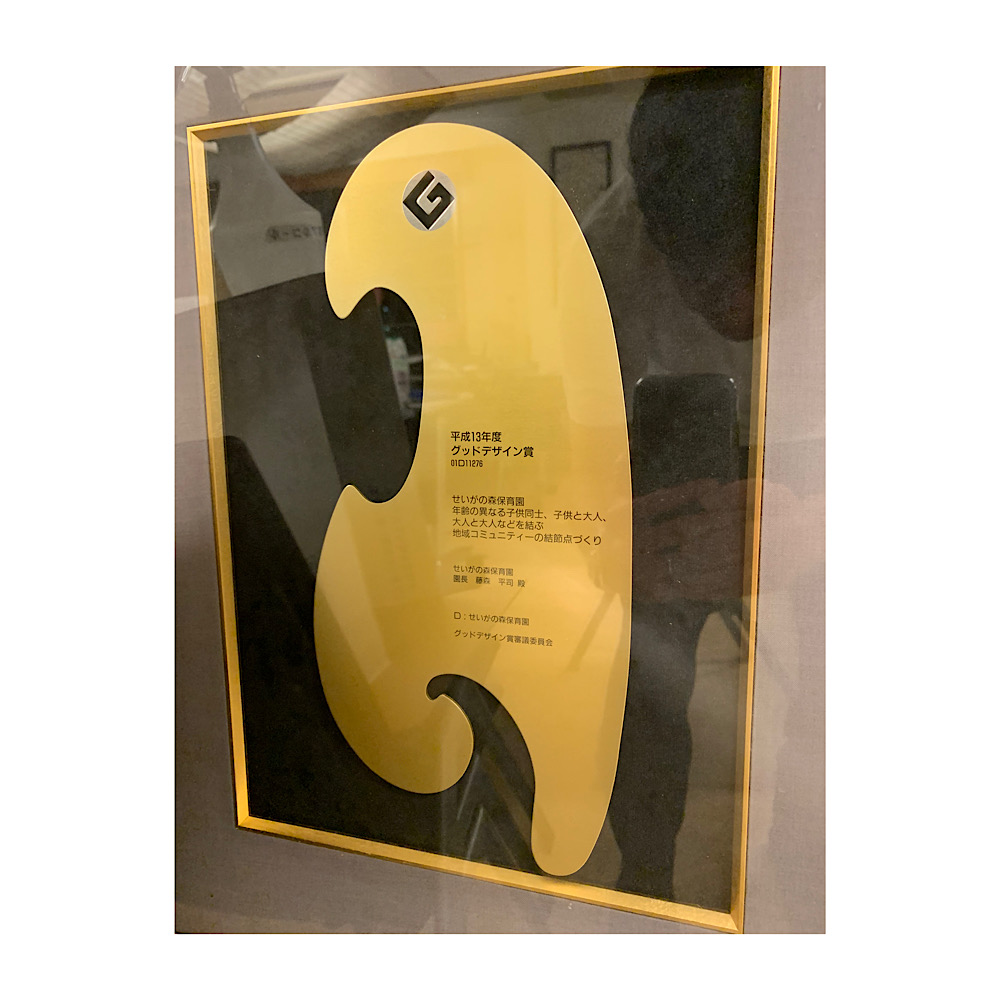

また藤森先生の講演でもこれから新しい職種に就く人材が増えると言われているように、

コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った「eスポーツ」も今後は人気になってくるのではないでしょうか?

さて話しが脱線してしまったので、元に戻します。

「時代で言葉が変わる」

と藤森先生が言われましたが、確かにそうですね。

私たちが普通に使っていた言葉が気付くと死語になっていたり、

新しい言葉がどんどん生まれていきますね。

私も後輩に「その言葉は・・・どういう意味を表すの?」と聞くことが多いです。

ただ私個人の感覚で、そうした造語は一時期は流行るのですが、

気付くと、誰も使わなくなり、最後は語源に戻るような気がします。

私たち保育者は常に子ども達のそばにいる分、大人の言葉遣いをよく聞いています。

1日のうちの大半は自宅ではなく園で過ごしているので、親よりも一緒にいる時間が長いです。

だからこそ言葉遣いはある程度、意識しないといけないかもしれませんね。

(報告者 山下祐)