4月15日の塾報告をさせてもらいます。少々遅くなってしまい申し訳ありません。

この日は我らが塾長の生誕の日でございました。毎年この日には塾生からプレゼントを贈らせてもらっています。その恒例となっているのが塾長、塾生の似顔絵です。カリカチュアという似顔絵を描いてもらえるところに依頼して描いてもらうのですがこれが毎年出来上がって来た時が楽しみで仕方ありません。早速ですが出来上がった絵がこちらです。

ツッコミどころ満載に仕上がっています。もはや人間ではないような印象の塾生もいます。いやー、お腹が痛くなるほどいつもあーでもないこーでもないと塾生で大笑いをしています。

後日塾長が歴代の絵を持ってきてくださり、それらを見返すと非常に面白くまた感慨深くになります。

この九神将ですが本来は、

『徳川十六神将』と言って、徳川家康に仕えて江戸幕府の創業に功績を立てた16人の武士をイメージして描いてもらいました。徳川家康を藤森先生に見立ててというイメージでしょうか。森口氏の提案でして、さすがだなというところです。

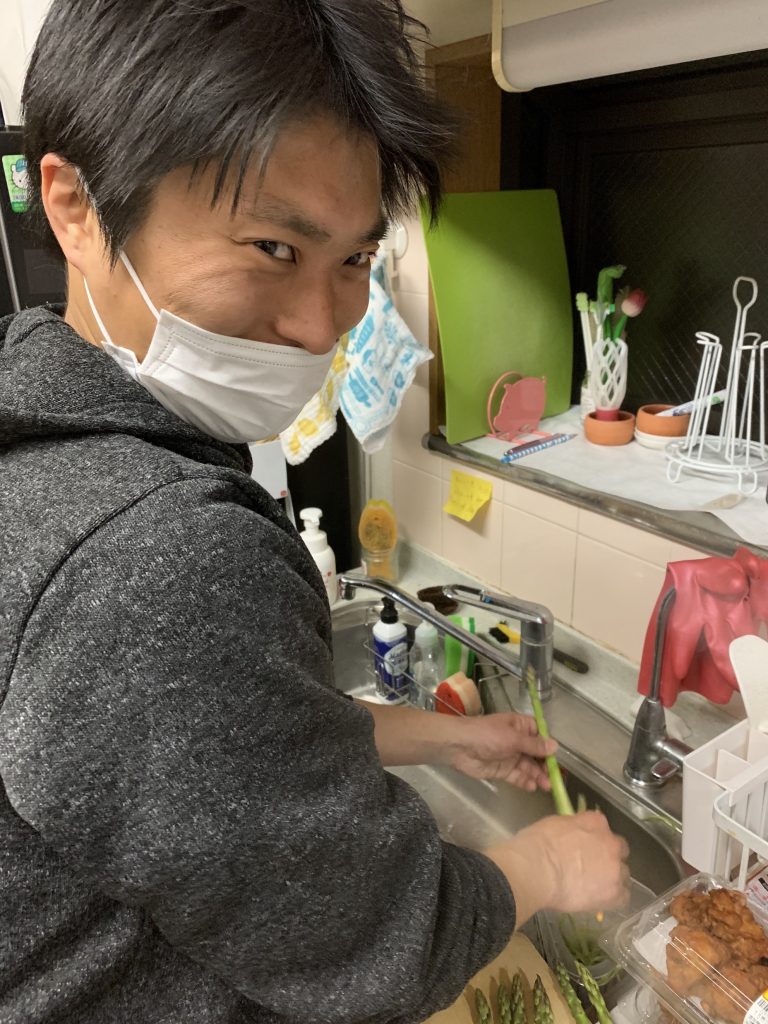

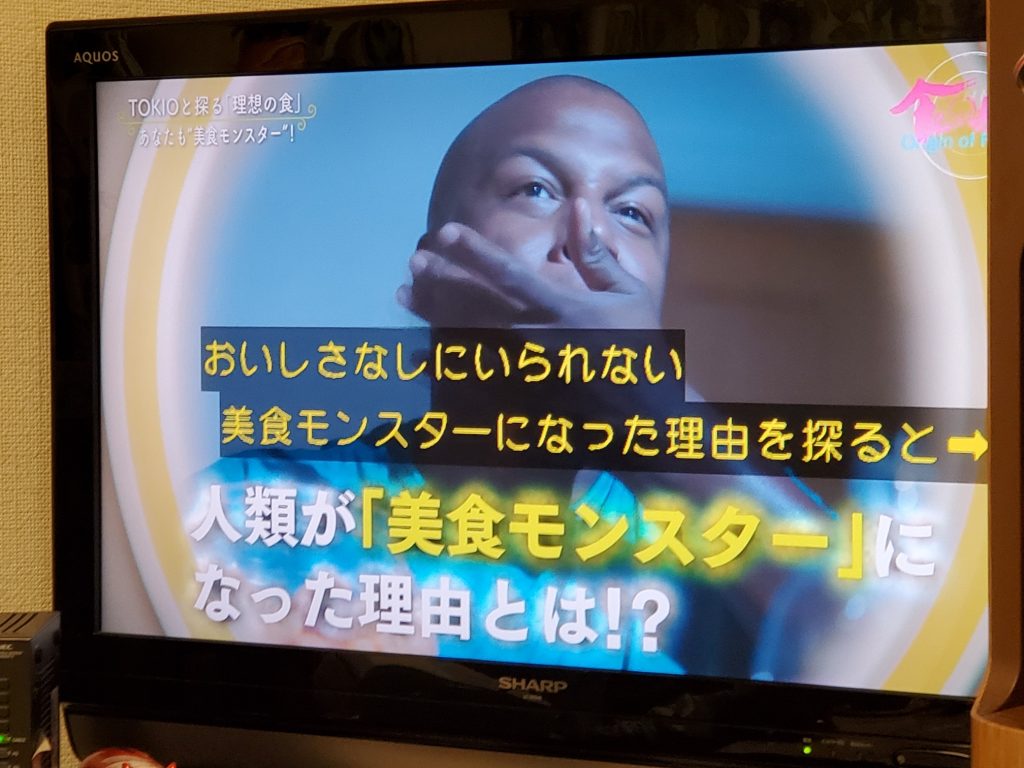

ではそんな日の塾ですが現在、東京都は緊急事態宣言が発出しておりますので3密を避けるべく、オンラインで塾を開催いたしました。様子はこういった感じです。

森口氏による塾セミナーのプレを含め、20時から2時間ほどでしょうか行われました。セミナーの件は「チーム保育」についてです。

今回オンラインで参加してくださった皆様、この場を借りて御礼申し上げます。

チーム保育のプレの時はそれぞれ感想と言いますかどうだったかを言い合いをし、そして最後に藤森先生から最終的なアドバイスをいただいて完成となっています。我々、塾生は必ずと言っていいほどある程度セミナーの準備ができた時に一度先生にお見せしアドバイスをいただきます。毎度、あー、こんなところが足りなかったか、そんな視点があるのかとまだまだであることを実感しつつも学んでおります。

この発表で大事なところが先生がプレが終わった後におっしゃっていたことになります。それが以下の3つのポイントになります。

1、子どもの多様性を認める

子ども主体、子どもの多様性を支えるために大人がそれを援助する、一斉画一から個を大事にする保育へ。

2、保育者の多様性を認める

それぞれを生かす、先生たちがそれぞれの多様性を持っていることを生かす、あなたはあなたのままでいいよ。

3、複数の目で支える

一つの先生に価値観から見るのではなく、色んな複数の価値観から子どもを支える。

これがいったりきたりしていたからこうして項目に分けた方が見やすかもしれないねということ。

番外編で先生からの助言として

・自分の能力に気づく(自分は一体どういうタイプなのか、どういう人間なのか、そんなことに気付けるのがチーム保育)

・リスクを減少する、みんなでやることで一人だけの責任にならないことで心理的安全性へと繋がっていく。

・元々人類が男女を作ったのも多様性と言われている。男女がいないと滅びてしまうとも言われている。簡単にいうと一番の最小単位のチーム保育が男女である。そういう意味で保育者も男女がいるという意味がある。

・同じチームでもサッカー型と野球型とテニス型があるということ。

そして、森口氏による、『信頼関係』『思いやり』といった部分も非常にチーム保育をする上で大前提に置くべき事項であると私自身強く思うところであります。

塾のプレではこういったことが挙げられ、それを踏まえた森口氏による塾セミナーでありました。

次回は加藤氏による、より実践的な内容になっていくのではないでしょうか。

森口氏によるとこういったオンラインでやることのメリット、デメリットとしてオーディエンスがいないことで反応がない難しさをオンラインでは感じるようです。先生や森口氏はオーディエンスの反応で話すことを変えていくそうです。そんな領域まで達しておられることがすごいことです。反応が良ければその話をもう少し続けたりしているそうです。これは本当にすごことです。私の勝手な想像ですが、お笑いで笑をとれているのに反応がない為すべってしまっているのかなという感覚に近いのかなと…違いますね。

報告者 本多悠里