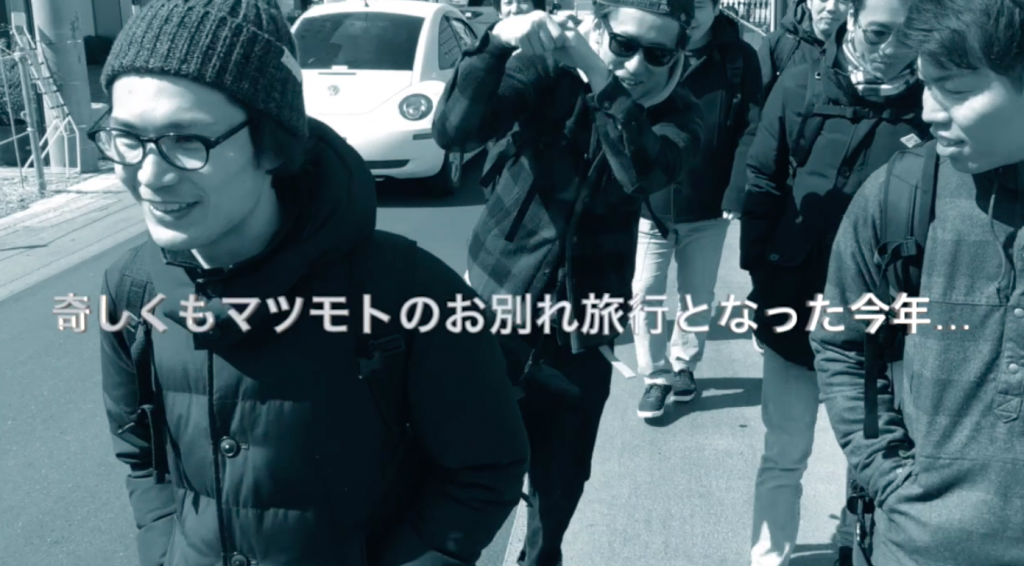

お別れ旅行二日目です!

今日は天気も良く、とても観光日和です!!

朝ごはんもしっかり食べ、いざ出発!!

まずは福井の観光名所と言えば「東尋坊」です。

東尋坊といえば・・・「自〇の名所」と聞いた方もいるかと思います。

旅の予定では、遊覧船に乗って断崖絶壁を海から眺める予定でしたが、

風が強い影響で波が高いので、遊覧船は欠航になってしまいました・・・残念。

ですが崖の上からでも十分、見ることができました!

そして西村先生、本多先生、松元先生の勇気ある3人は少しでも近くで見ようと、

ギリギリのところまで攻めることに・・・

その瞬間!!!!

「ザッパーーーーーーン!!」

っと大きな波が3人を襲ったのです!!

なんとか波に飲み込まれずに済みましたが、

見ていた私たちは3人の命が本気で危ないと感じました・・・。

自然の力は本当に怖いです・・・。

命は助かったものの、3人はビショビショになりました笑

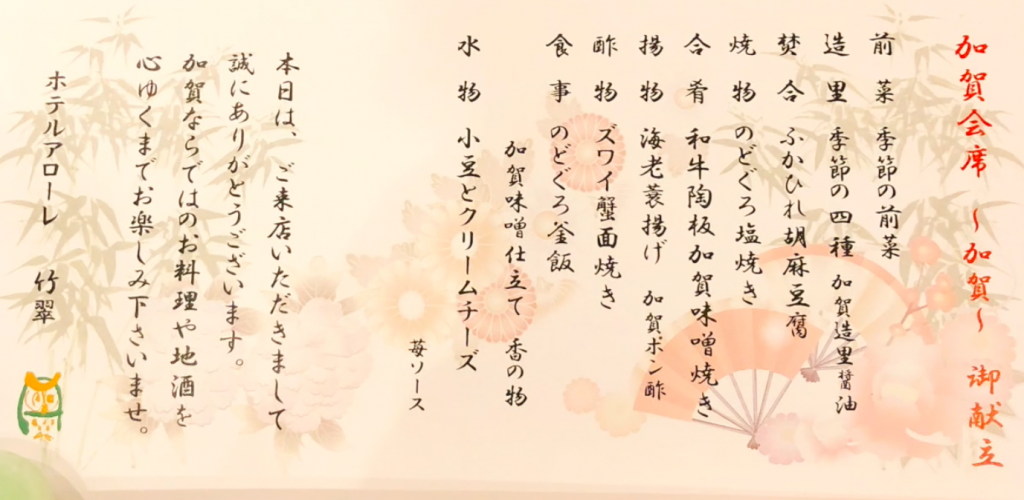

東尋坊を存分に見学した後はお昼ご飯の時間です!

その土地の美味しい郷土料理を食べるのも旅の醍醐味の一つですね!

福井の名物といえば「ソースカツ丼」です。

温かいご飯の上に大きなわらじカツをのせて、特製のソースを上からかけたものです。

このソースがまた美味しくて、カツはもちろん、ご飯にも合います!

わらじカツも普通のとんかつよりも薄いので、何枚でもいけちゃいます!

ソースカツ丼をお腹いっぱいになったので、少し歩くことに・・・。

福井の歴史で有名なのは織田信長の家臣「柴田勝家」です。

柴田勝家がお市の方と最期を迎えた北ノ庄城跡地に行きました。

ボランティアガイドの方に詳しく説明を聞き、遊びだけでなく、

ちゃんと歴史も学んでます!

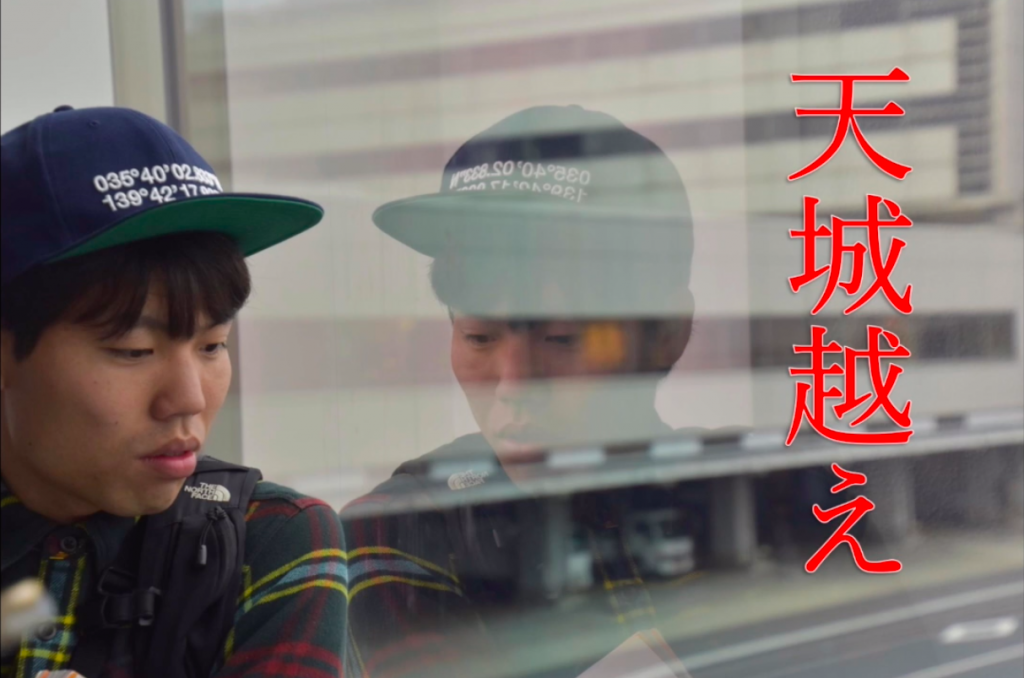

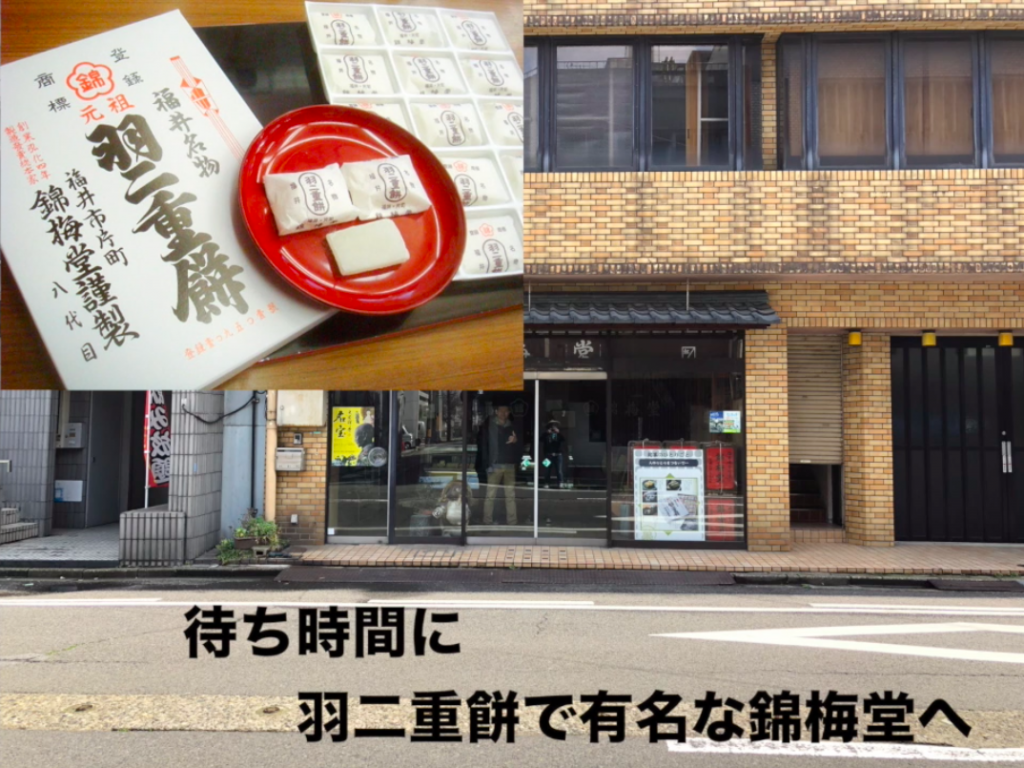

そして旅の締めくくりは日本最古(だった)天守閣を持つ丸岡城です。

丸岡城は「日本100名城」にも選ばれているので記念スタンプもあります。

ただ残念なことに、飛行機の時間の関係で天守閣に登ることはできず、

城の前で記念撮影のみ・・・。

丸岡城を後にして、邨橋先生とはここでお別れです。

わざわざ大阪から来ていただき、ありがとうございました!!

同じ志持った仲間が全国にいて、こうして駆けつけてくれるのは、本当に嬉しい限りです。

そして小松空港に着きました。

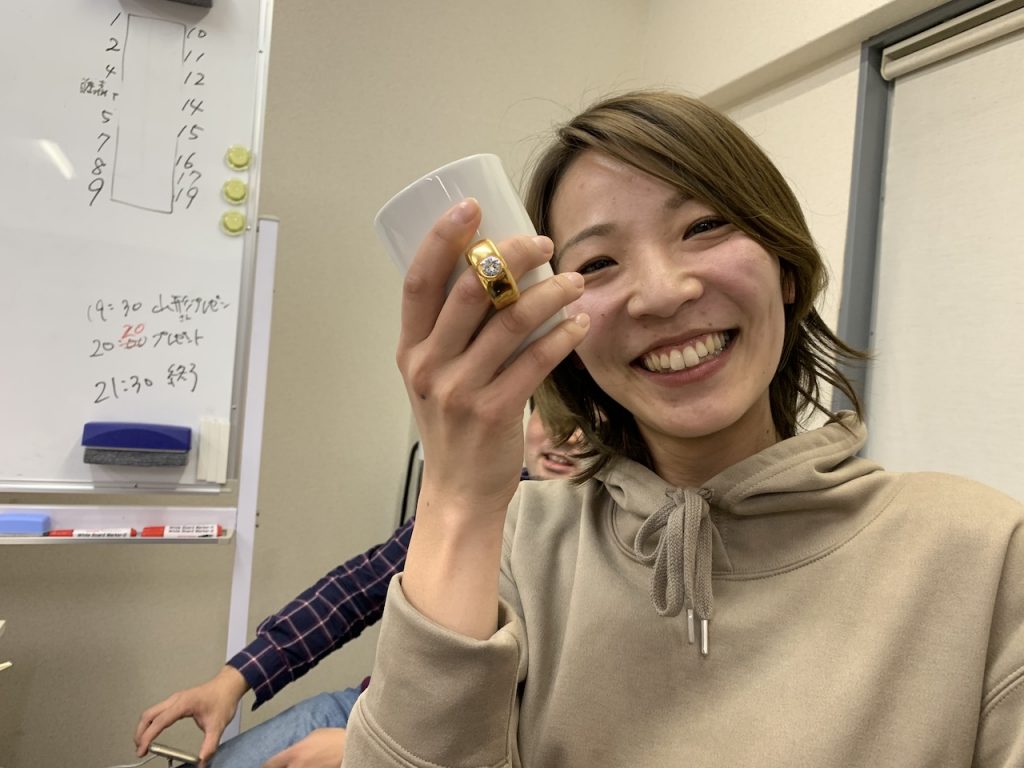

今回のお別れ旅行の企画の段階から一緒に考えてくださり、

二日間に渡ってアテンドをしてくれた西田先生と涙、涙のお別れ・・・。

本当に、本当にありがとうございました!!

無事に全員、飛行機に搭乗し、空の旅へ・・・。

それこそ、今から約1年前の旅行でしたが、笑いあり、学びありの充実した二日間だったのではないでしょうか?

この二日間は決して忘れる事がない大切な思い出です。

これから辛いこと、悲しいことがあるかもしれませんが、そんな時に支えてくれるのは、

塾生のような仲間の存在のような気がします。

塾生に限らず、職場の仲間というのは本来、こうした存在だと私は思います。

とはいえ、職場全員と仲良くするというのは、基本的に難しいと思いますが、

必ず自分を支えてくれる存在がいるはずで、そんな関係を築けるような職場環境を、

目指していきたいと思います。(報告者 山下祐)