前回の報告から随分、時間が経過してしまいました。すみません・・・。

まず、自己紹介から始めました。

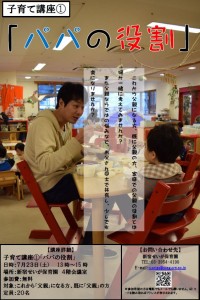

今回、参加してくださったお父さんは4名でした。

1歳のこどものお父さん、7ヶ月の赤ちゃんのお父さん、3歳と7歳の子どもを持つお父さん、これからお父さんになる4名プラス、私と本多くんの計6名でした。

最初は資料として配布したこの新聞の記事を見てもらいました。

以下は新聞に書かれてあることの抜粋です。

職場では責任を任される立場となり、さらに家庭では妻の負担を減らそうと慣れない家事をこなそうと頑張りすぎてしまうのが原因で産後うつになってしまう父親が増加しているそうです。

大阪樟蔭女子大教授の医師、石蔵さんは、男性は悩みを抱え込んでしまう傾向があるため、うつ状態が分かりにくいと言われています。40歳前後の子どもを持つ男性は仕事の重責や将来の不安でうつになりやすい環境にあるといいます。

続けて国際医療福祉大講師の清水さんは「ストレスから育児放棄、児童虐待につながることもあるため、早急な対応が必要です、現在は母子への支援が中心になっているため、父親の支援を充実させていく必要がある」と言われています。

確かに私も息子が生まれる前はとても不安がありました。

ミルクをあげたり、オムツを変えたりは保育園で何度かやったことがありますが、

やはり、なぜか不安があります。本当に自分は父親になれるのだろうか・・・と。

実際に地域の掲示板を見てみると母親が対象のコミュニティが多く、父親を対象としたイベントは見たことがありません。そういう実態での父親を対象とした講座は少しでも貢献できるように思います。

記事を見てもらいながら、自分の失敗談や実践していることなどをお互いに話しながら、本題の映像を見ました。

45分と少し長い映像でしたが、マシュマロテストで我慢できない子どもの可愛い姿を見て皆で笑ったり、母親が攻撃的になっている映像を見て少し緊張したり(笑)終始和やかな雰囲気で映像を皆さんで見ました。

それを踏まえて後半の話し合いにすすみましたが、あるお父さんが早々に

「奥さんの為に、家事をやっていたけど・・・あんまり意味がないんですね(笑)」

どうやら母親が赤ちゃんと過ごす一日でストレスをどれだけ感じているのかと調べると、ほぼ一日中ストレスがかかっている状態だったそうです。これには驚きました。

ただ、その中でも唯一ストレスを緩和している時間がオキシトシンが分泌している「授乳」をしている時です。その中でも一番ストレスがなく、リラックスした状態でいる時がありました。

それはどんな時かというと、父親と子育てについて真剣に会話をしている時だったのです。

映像では二人の子どもをどうやってお風呂にいれたらいいのか、と二人で真剣に話し合っている状況でした。

夫が家事をしている時ではなく、顔を向き合って話し合っている時が一番リラックスしているという結果を聞いて、あるお父さんはそういう風に言われたのです。

この結果には一同、驚きと「そうかぁ・・・」という表情でした。

今回の子育て講座で私たちが学んだことは、

父親の役割は、子育てについて自分もしっかりと考え、妻と一緒に話し合う事が大切だということです。

普段、仕事で帰りが遅いため、心身共に疲れているのかもしれませんが、

子どものことを考え、奥さんと少しでも向き合う時間を作るだけでも私はいいと思います。

また最後にとても貴重なお話をいただきました。

参加されたお父さんの奥さんと7ヶ月の赤ちゃんが保育園に来られました。どうやら見学講座の終わりに見学をしたいということで・・・。

すると奥さんから

「この映像は、ママ友の間でも評判になってましたよ、結局ホルモンには勝てないのか・・・という感想をママ友同士で話していました(笑)でも私からこの映像を見て!というのも押し付けがましかったので、良かったです」

と言っていただきました。

それを聞いて本多くんが

「やはりママはなんだかんだで、父親に気を使ってくれているのですね・・・」

と言い、第一回子育て講座は無事に終了しました。

次回の日程と内容はまだ未定ですが、少しづつこういう形で地域に貢献できればと思います。

(報告者 山下祐)