2019/4/10

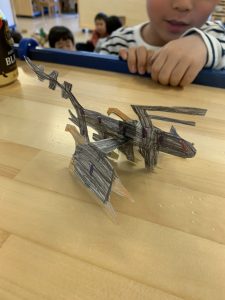

スイッチ、だそうです。

これは2日かけて製作

ロボット、とのこと

思い返すと、空き箱やこういったものを使ってものを作ることが好きな子たちでした。

男女問わずよく遊んでいたものです

2020/2/7 数人で一緒に作っていた船

2019年7月22日『世界の仕組みを知る』の中でこう書かれています。

ちっち組(0歳児クラス)での散歩の前のできことです。

この時期、散歩の前には上着を着て、靴下をはくという準備があります。

自分では上着を着れなかったり、靴下をはけなかったりするので、大人がやることがほとんどなのですが、

ふと見るとある子が、必死に自分で靴下をはこうとしている姿がありました。

まだまだうまくはくことはできないのですが、教えられている訳でもないのに自らやろうとする姿がそこにはありました。

いろいろな理由はあるのかもしれませんが、きっと同じ環境で過ごしているぐんぐん組(1歳児クラス)の年上の子どもたちを見ていたから

なのかもしれません。そして、さらにいいなと思うのは、その後ろにいる子が靴下をはこうとしている子の様子をじっと見ています。

この子もきっと、頑張って靴下をはこうとしているこの姿を見て、刺激を受けているのではないでしょうか。

見守る保育の三省の一つに

「子どもに真心をもって接しただろうか〜子どもと接するときは、保育者の人格が子どもたちに伝わっていきます。

偽りのない心で、子どもを主体として接することが見守るということです〜」

とあります。

子どもには保育者の人格が伝わっていきます。

先ほどの、写真の子どもたちのように、

私たち保育者の姿も子どもたちはよく見ています。だからこそ気をつけなけばいけないこともたくさんあります。

保育の技術だけではく、人として思いやりを持っているか、相手の気持ちを考えることができているか。

そんなことを大切にして子どもと、大人と関わっていかなければいけないなと改めて思いました。

報告者 森口達也

2019/4/4

園に養蜂箱がやってきました。

近くで見たり、匂いを嗅いだり

2020年3月25日の報告に、

象徴機能を育てる為には色んなことを見たり聞いたりしないとその機能って発達しないってことだよね

と塾長の言葉がある通り、こういった経験も子どもたちの何かにきっとなっていたのでしょう。

忙しく通り過ぎてしまった2019年度を約1年後の今、子どもたちとの日々を、チームの先生方との日々を、振り返っていけたらと思います。

(報告 加藤)

おたのしみ会が終わりました。

本番当日よりもそれまでの過程が心に残るこの度の行事でした。

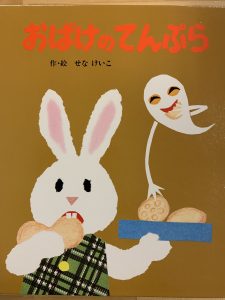

絵本『おばけのてんぷら』を題材に

皆で買い物へ行って、

料理の上手な看護師の先生にてんぷらを揚げてもらいました

熱々を皆で頬張りました

大道具作りも子どもたちで

劇で使った『天婦羅鍋』

チームの先生方から手厚いご協力をいただき、本当に感謝しかありません。

ブログ『臥竜塾』2012年12月27日『おたのしみ会の考察18』の中でこう書かれています。

子どもたちは、様々な経験、体験からいろいろなものを表現します。おたのしみ会で子どもたちに話し合いをさせようと思っても、それまでの体験が豊富でないと、アイディアを思いつきません。すると、つまらないおたのしみ会になってしまいます。ただ、話し合いをさせればいわけではありませんし、子どもたちに任せればいいわけではないのです。普段の保育、生活の中での導入が必要なのです。

本番の舞台は、ご観覧いただいた方々の目にどのように映ったでしょうか。子どもたちは、とても楽しかったようです。こうして、また一つ行事が終わり、その度に達成感のような清々しさと、寂しさを味わっています。

(報告 加藤)

こんな装飾を見ると、園での装飾の参考になります。それは、職業的「性」ではなく、職業的「楽しみ」なのです。

こんな装飾を見ると、園での装飾の参考になります。それは、職業的「性」ではなく、職業的「楽しみ」なのです。