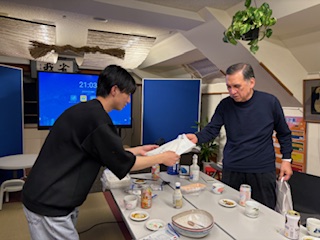

2025年度最初の臥竜塾です。

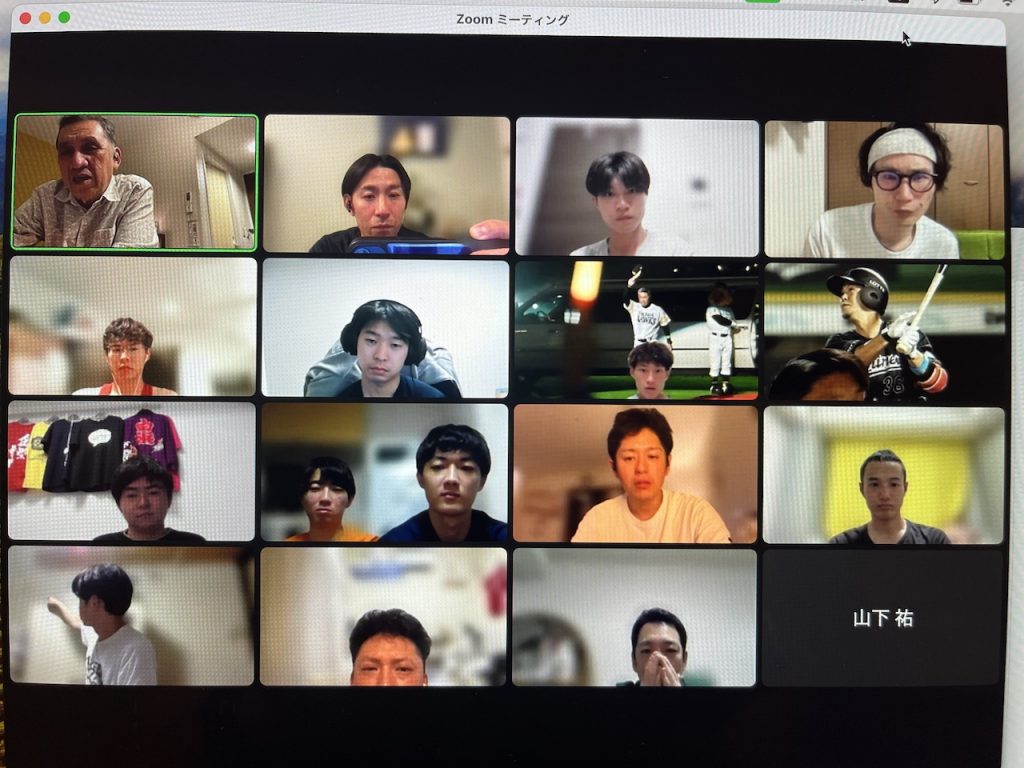

オンラインでしたが、いつものように各地域の塾生が参加していただき、様々な意見を交換でき、有意義な時間となりました。

さて、今回の主な議題となります・・・

①離乳食の進め方について、中期食の回数や内容についてアプリの情報と園の方針の違いについて

②園庭の改善や活動

③保育士の個性と保育理念の共有の重要性について

④藤森メソッドの特徴であるゾーンの概念について、その重要性と正しい理解の必要性

①離乳食の進め方について、中期食の回数や内容についてアプリの情報と園の方針の違いについて

離乳食に関しての話では、今ではアプリなどを使用して保護者が離乳食の進め方などが確認できるようです。少し前は育児書やインターネットで調べて、試行錯誤して作っていたかもしれません。便利になりましたね。

おそらくアプリにお子さんの月齢などを入力すると、順序通りに離乳食の形状を指示してくれるのでしょう。

初めての親からすると、進め方の基準ができて、とても助かるかもしれませんが、逆にアプリを信じきってしまうと、目の前の子どもの姿が霞んでしまう恐れがあります。本多先生は昨年に引き続き、乳児の担任になりましたが、やはり離乳食の進め方は子どもの食べ具合によって違うため、一人一人に合わせる必要があると意見をいただきました。

②園庭の改善や活動

邨橋先生より実践と計画を話していただき、とても興味深い内容でした。

・古い隠れ家を取り壊し、その場所に年長用の遊具を移設した

・グラウンドを改造し、築山とビオトープ、手押しポンプを設置した

・雨水タンクを設置し、手押しポンプで水を汲み上げられるようにした。

以上3点を改善しました。私は見たことがないので、一度写真を送っていただきましたが、とても素晴らしい環境です。そして、今後の計画としていくつか発表していただきました。

- 古い図鑑をラミネートして園庭に設置し、子供たちが植物を調べられるようにする計画がある。

- 外壁に黒板塗料を塗り、水で絵が描けるようにする予定

- スラックラインを購入し、自然を使ったアウトドア遊びができるようにしている。

以上3つの点を計画しているようです。藤森メソッド「学びの園庭」として、とても参考になる実践です。個人的には1の古い図鑑をラミネートして園庭に設置というのは、新しいアイディアです。

これらの取り組みを通じて、子供たちの学びや遊びの環境を充実させようとしています。

③保育士の個性と保育理念の共有の重要性について

こちらのテーマでは、「職員の趣味を活かす」というテーマで盛り上がりました。藤森先生は「保育士という仕事は、自分の趣味を仕事に活かせる」と言われます。手先が器用で物作りが得意な人、運動が好きな人、ゲームが得意な人はプログラミングに活かせます。チーム保育の一つの考え方として、「それぞれの得意分野を活かす」とあるように、趣味が仕事に活かせるでしょう。しかし、趣味や個性を出したとしても、やはり園の理念がある限り、そこは何でもかんでも自由にやって良いわけではないでしょう。この辺のバランスが難しいかもしれませんね。西村先生が当時、新宿せいがの職員として仕事をしていた時に、自分の趣味を現場で活かしながら、その実践を保育指針と照らし合わしていると、とても当てはまることが多かったとのことです。

今日、新宿せいがに見学者が来られたので、少しの時間、森口先生と私の二人で対応させていただいた時にチーム保育についての質問がありました。その回答の一つとして

「職員の中には、リーダーが向いている人、サポートが得意な人、いろいろなタイプの職員がいるからチームが成り立っている。前に出て目立っている人を見るのではなく、影でサポート、フォローが得意な人も見てあげてほしいです」と言いました。人を惹きつける、趣味を活かす、個性を出す、特に1年目の保育士さんにそこを求めるのは・・・少々酷かもしれません。私は個性というのは自然に出てくるものであり、無理に出すことではないように思います。新宿せいが子ども園の理念「共生と貢献」のように、職場で他者と共に生き、他者に貢献することで、自然と自分の個性が出てくるでしょう。

④藤森メソッドの特徴であるゾーンの概念について、その重要性と正しい理解の必要性

最後のテーマです。ギビングツリーのホームページがリニューアルしたのは既にご存知の方が多いでしょう。藤森メソッドを全面に押し出したホームページにしたつもりです。まずは5つのポイントがメインに書かれてあります。

◾️ギビングツリーHP URL

http://www.givingtree.jp/about/

西村先生が当時、新宿せいがで勤務し、見学者を案内している時に「ゾーン」について詳しく説明していたので、ぜひ「ゾーン」の重要性を記載してはどうか?と提案いただきました。確かに、私も今でも保育室をコーナーではなく「ゾーン」について話しているのを完全に見落としていました。このゾーンの考え方は、おそらく藤森先生が日本で一番最初に提唱した考え方だと思います。それまではコーナー保育というのが耳にしていたと思いますが、「ゾーン保育」という概念はなかったはずです。今でも私が鮮明に覚えているのは、藤森先生が「ゾーン保育」という概念を作り出した瞬間です。新宿せいが保育園(当時)が開園した2007年に出張に同行した際、時間が余ったので観光をすることに。お城を見学したのですが「喫茶コーナー」と「遊びのゾーン」と書かれた案内板を藤森先生が見た瞬間に「これだよ!」と何かが繋がった瞬間「ゾーン保育」という概念が誕生したのです・・・。

近日中にギビングツリーのホームページに「ゾーン保育」について詳しく掲載します!完成した暁にはお知らせしますので、お楽しみに。

(報告者 山下祐)