おはようございます、こんにちは、こんばんは。3月13日の塾報告をさせていただきます。今回は現地での開催でした。いつもの美味しいお弁当をいただきながら、話も進み、最初の話題は“刷り込み”についての話でした。

子どもというのは“刷り込み”の影響を大きく受けると藤森先生は話します。例として、車や性別などがあげられました。“車といえば普通車や軽自動車”などと、子どもが刷り込みを持つことは、新しい発明、アイデアが出てきづらくなってしまうことが懸念されるとのことでした。将来、空飛ぶ車を発明するような人は、刷り込みをもたない、自由な発想を持っている人なのかもしれませんね。

性別では、男だから力がなければいけない、女だから料理ができなければいけない、工事現場で働く人は男性、保育を女性の仕事、などと刷り込みを持つことが、大人になってから影響を大きく受けるという話がありました。

話を聞いていて、自分もいつのまにか刷り込みを持ってしまっていることがあるなと振り返りました。それこそ、工事現場で働いている人は男性で、なかでも屈強な体を持っていて、ダンディーな方というようなイメージがありました。しかし、女性でも力がある方、土木関係の仕事が好きな方なら、工事現場で働くこともあるでしょう。

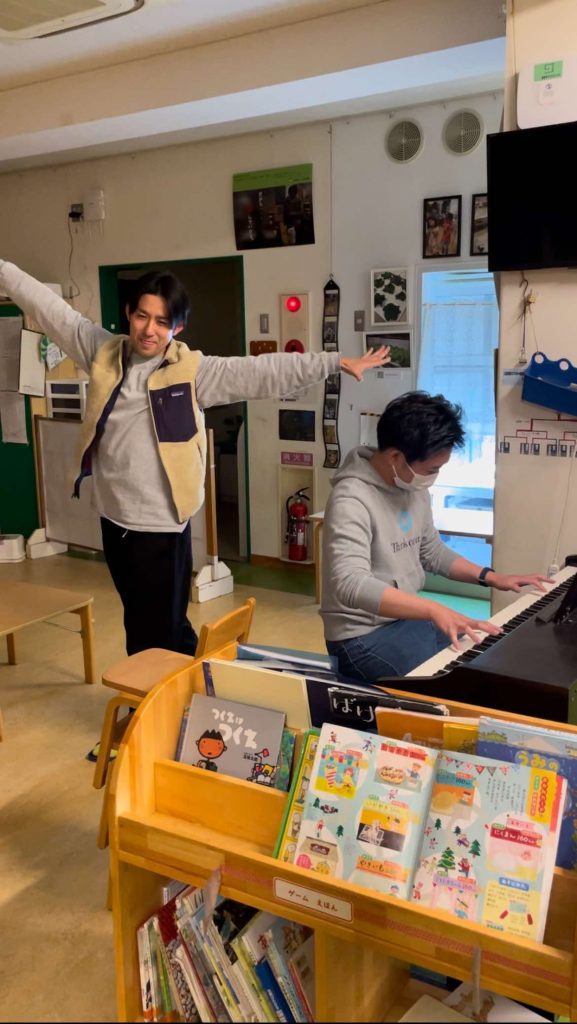

チームで保育をしていて、チームの中に男性でピアノが上手な先生、女性で足が速い先生がいます。男性だから、女性だからなどと考えず、得意な人がそれをやればいい、まさにこれだと考えさせられる議題でした。

この後に、アメリカやドイツの園に、藤森先生が出張に行った際の写真を見て、環境を学びました。環境を見ていて印象的だったのが、緑の多さでした。どの園も、観葉植物やフェイクグリーンが多く置かれ、保育室が緑に包まれていました。

園の外には、池?と思うほどの大きなビオトープがあり、自然に関わる機会がとても多いようでした。

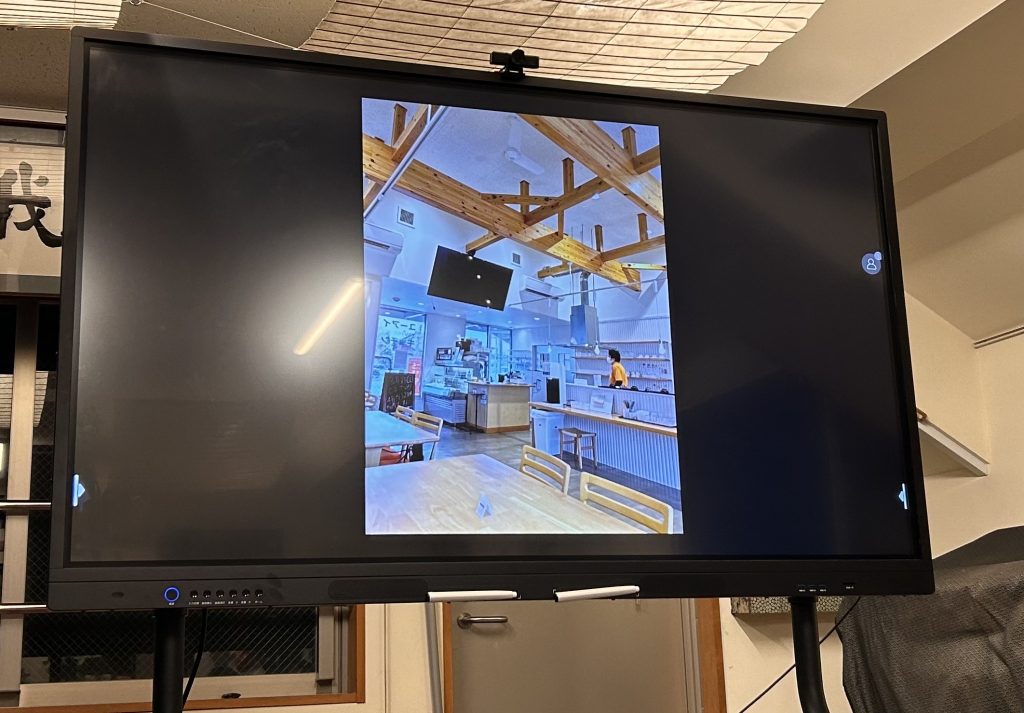

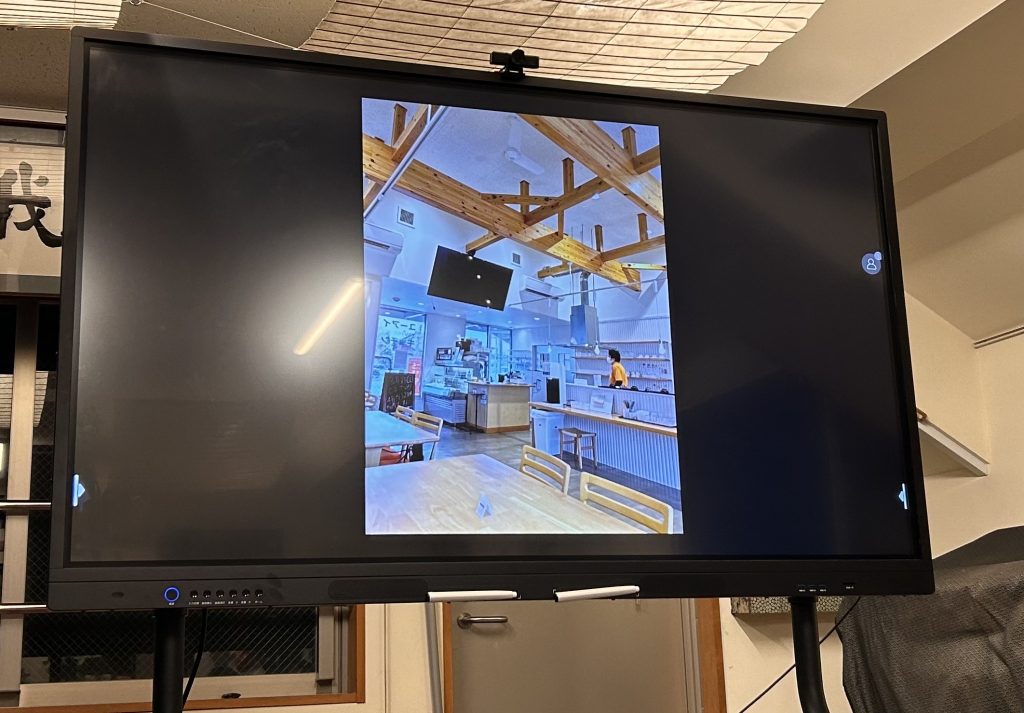

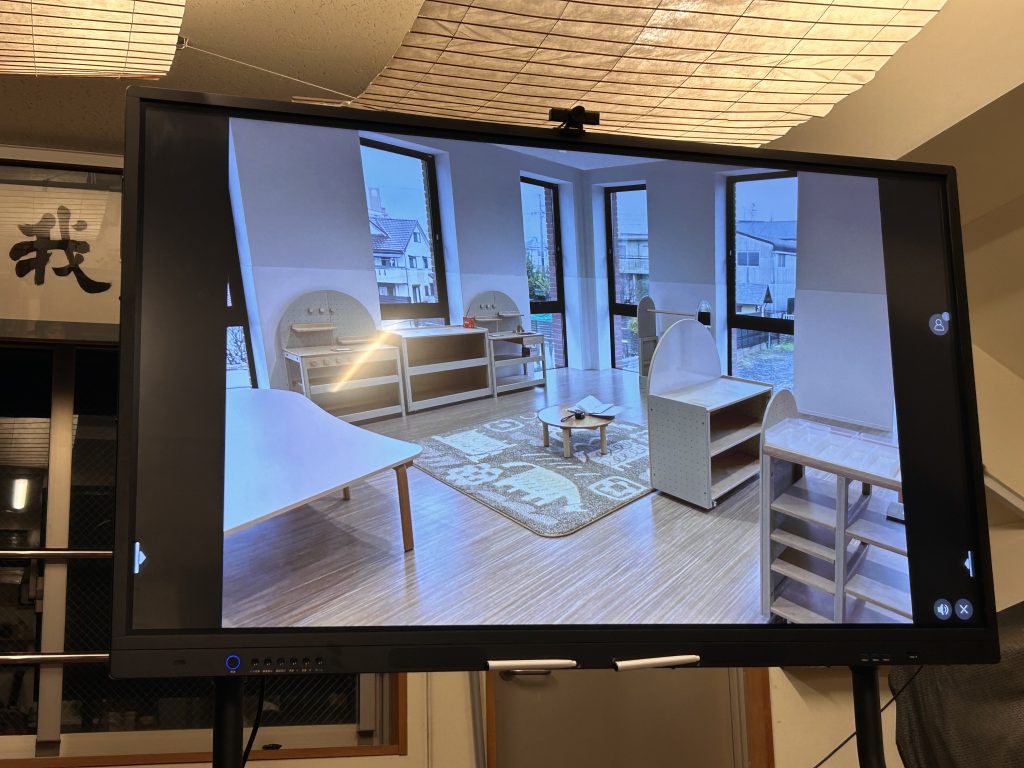

話題は変わり、森口先生の出張報告になりました。外部塾生の高橋先生が務める、茨城県の「ユーアイほいくえん」に、藤森先生の講演で行かれた時の内容でした。「ユーアイほいくえん」は、社会福祉法人ユーアイ村の園で、こちらの法人では保育事業だけでなく、高齢者支援、介護、障害福祉なども手掛けています。

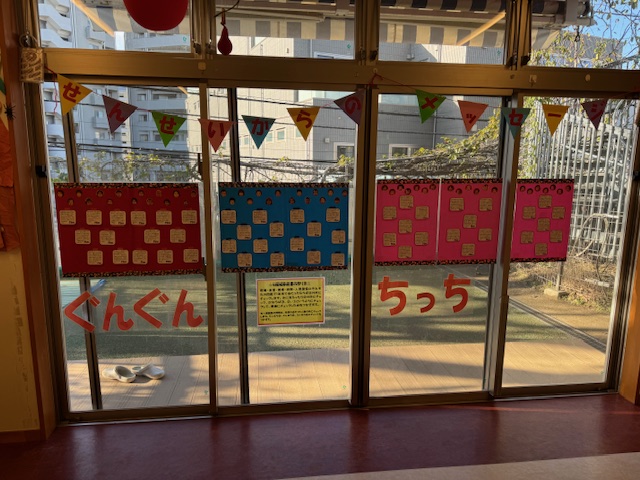

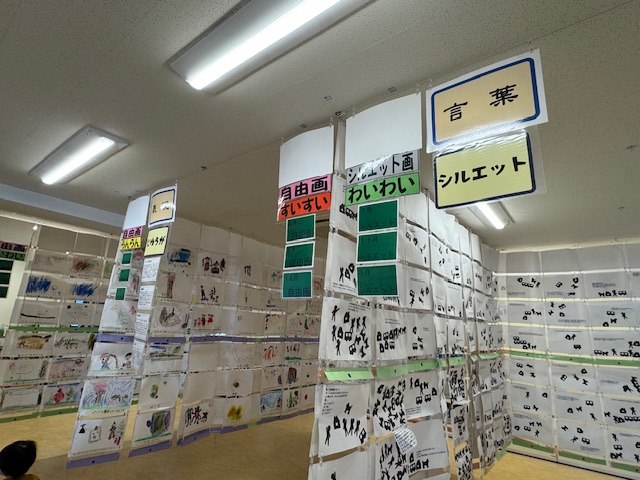

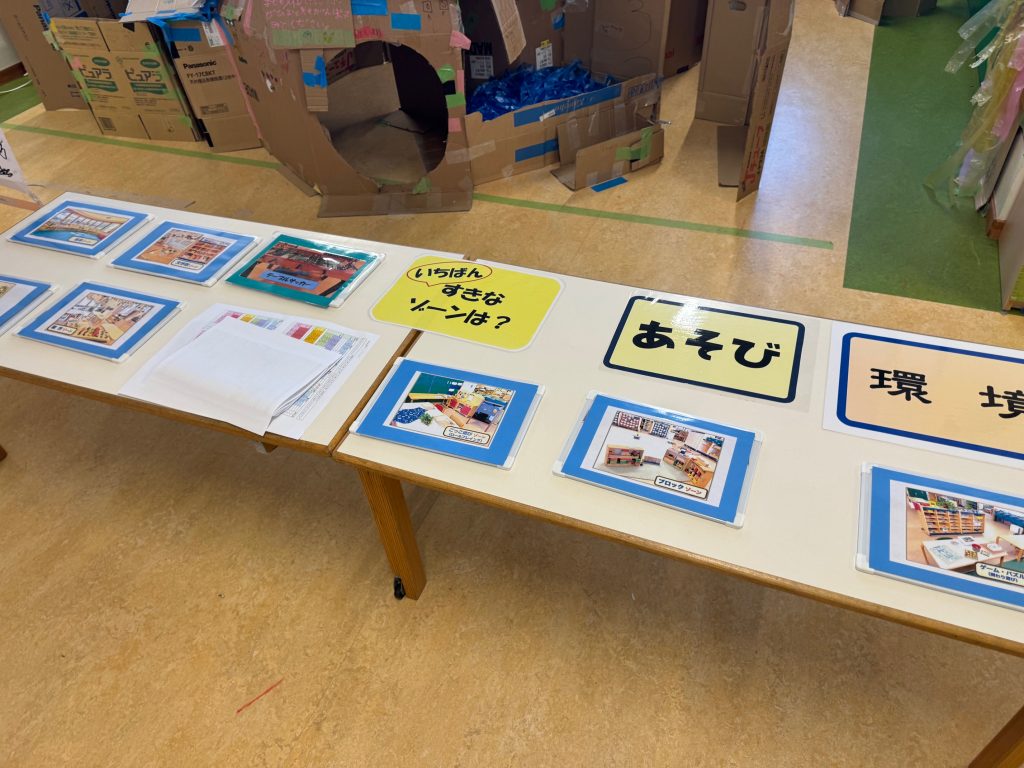

「ユーアイほいくえん」の環境の一部です

「ユーアイほいくえん」の環境の一部です

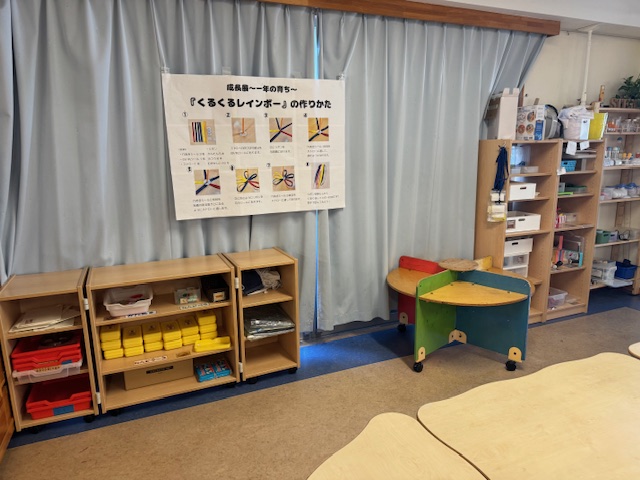

ユーアイほいくえんでは、以前まではクラス別での保育を行っていましたが、高橋先生を筆頭に藤森メソッドを導入し、異年齢保育やゾーンを設けていったとのことでした。主に、0、1歳児クラス、幼児クラスの変革を行い、それらの環境を今回の塾で見させていただきました。

高橋先生を含め、職員皆さんの熱心な環境変革で、一年で大きく環境が変わりました。0、1歳児の環境では、発達に適した環境で過ごせるような環境づくりと、座ってじっくり遊び込めるような静のスペース、そして体を動かして遊ぶことのできる、動のスペースを設けたとのことでした。

幼児クラスでは、これまで各部屋に各クラス別で保育を行っていたところを、各部屋にゾーンを設け、自由に行き来できるようにしたそうです。子どもたちも、自由に遊びを選べる環境で過ごすことにより、集中して遊べるようになり、遊びにも意欲的になってきたそうです

環境を変えてきて、現在の課題としては、子ども同士の繋がりの薄さがあがりました。子ども同士の関わりを促す環境、声掛けを意識していきたいということでした。

今回の研修報告を聞いて、環境を大きく変えることの難しさを痛感しました。クラス別から異年齢クラスに変えたり、部屋の配置を変えたりするということは、子どもたちの生活を一変させるということになると思います。そうなると、職員全体での協力が不可欠ですよね。今までやってきたことを変えるということは、とても勇気がいることだと思いますし、職員同士での意思疎通も不可欠になると思います。子どもたちの育ちのために、試行錯誤してきた先生方に尊敬の念を抱きました。

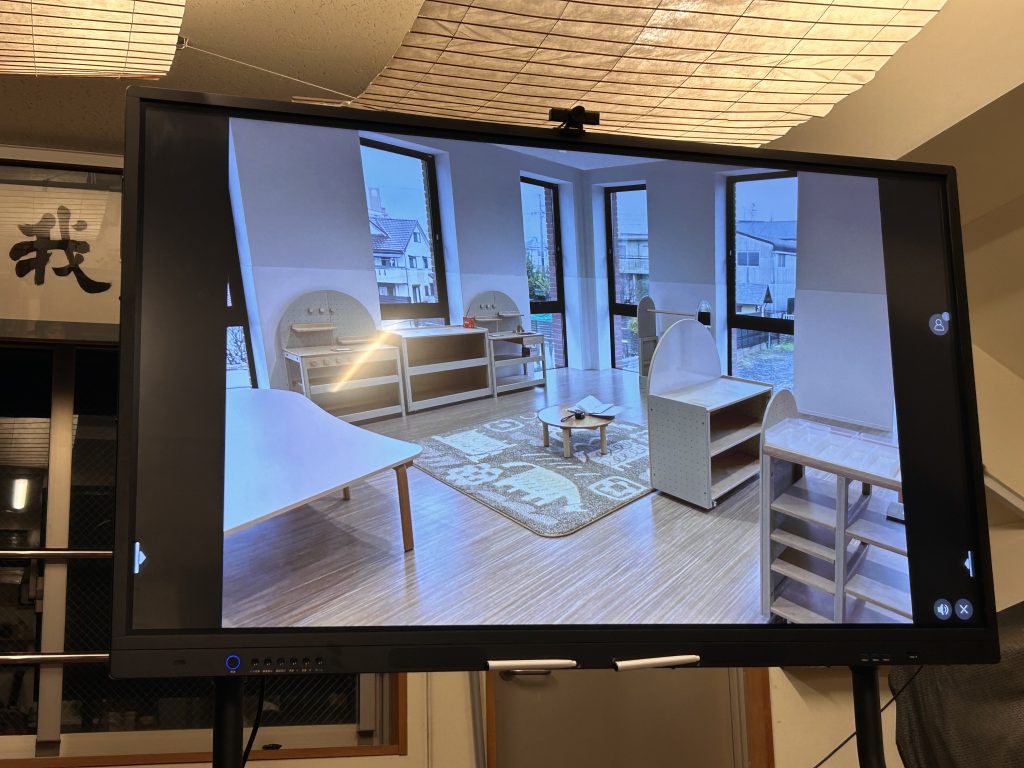

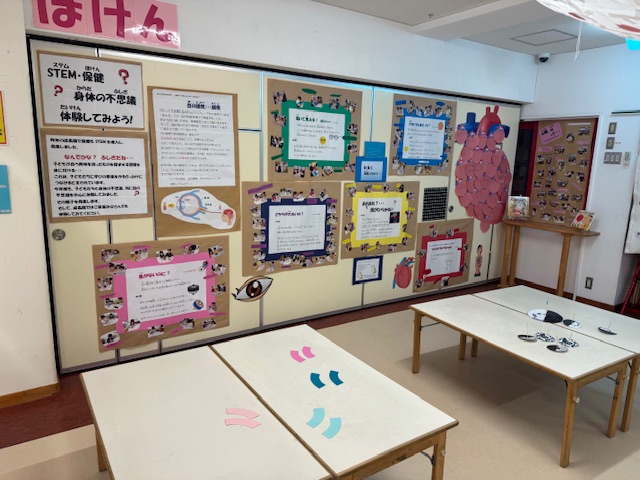

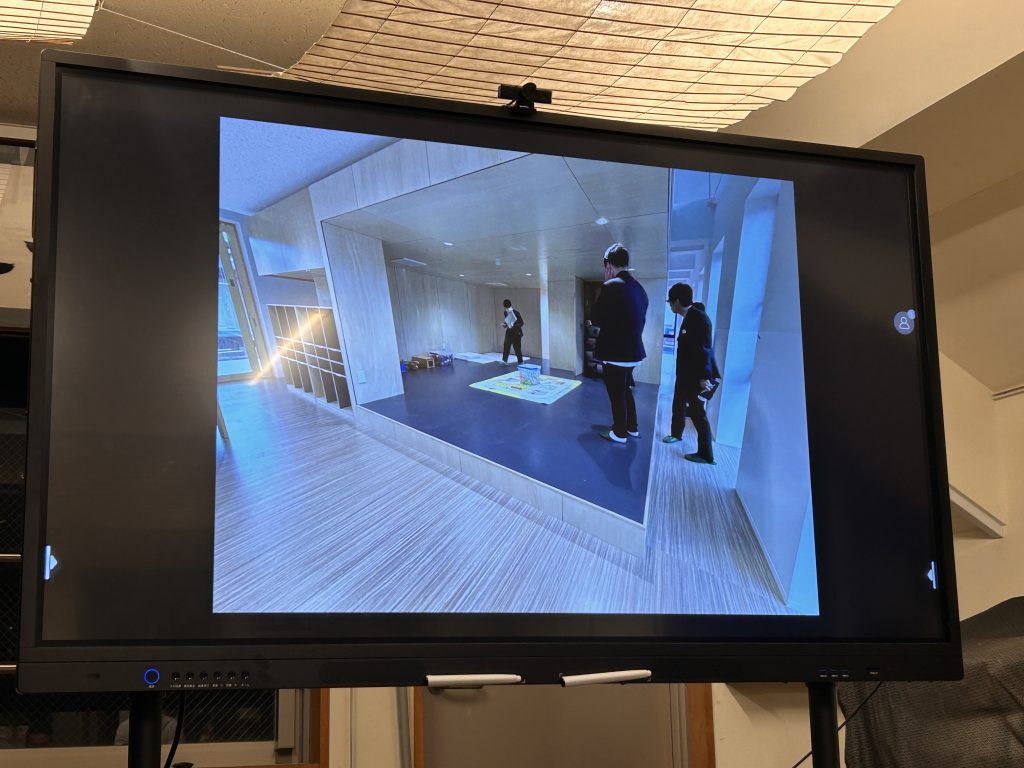

報告は続き、次はコンサルティングで訪問している、名古屋にある園の話になりました。この日のコンサル報告では、午前中は環境を見て家具やゾーンの配置を考え、午後は森口先生、祐先生が実際に保育を行うという内容でした。

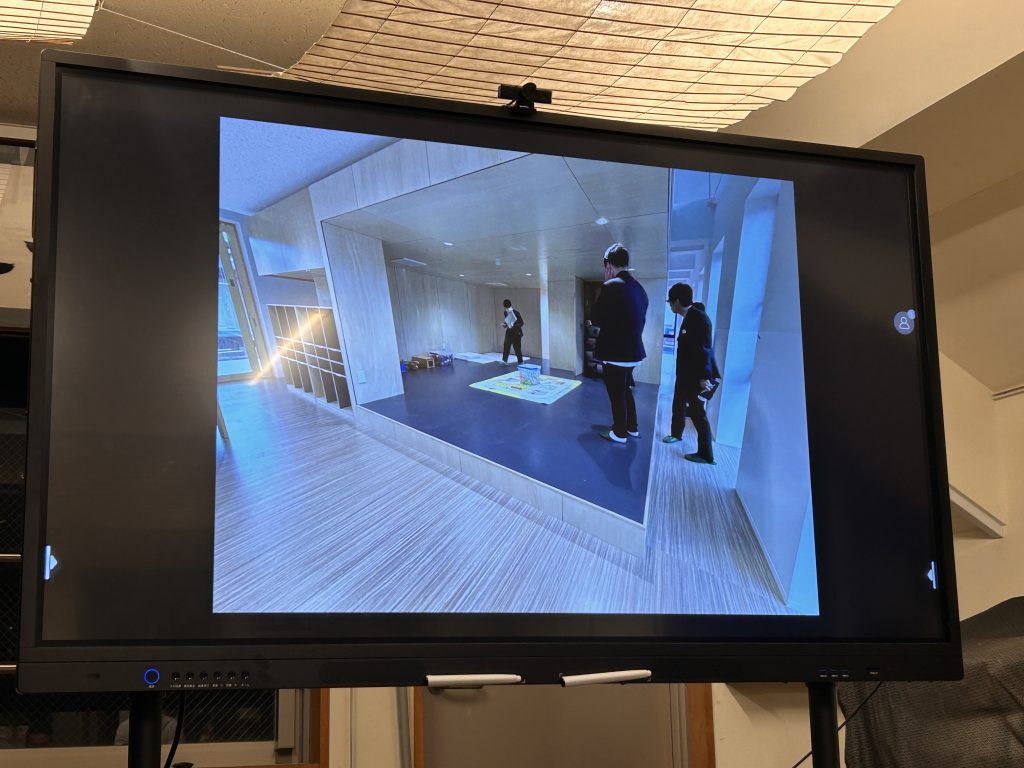

まずは午前の環境コンサルティングです。形として有るものは、園舎と部屋のみで、どのような家具や遊具を置くか、子どもたちが遊びやすい環境、生活しやすい導線はどのようなものか、細部まで試行錯誤して環境構成を行ったそうです。

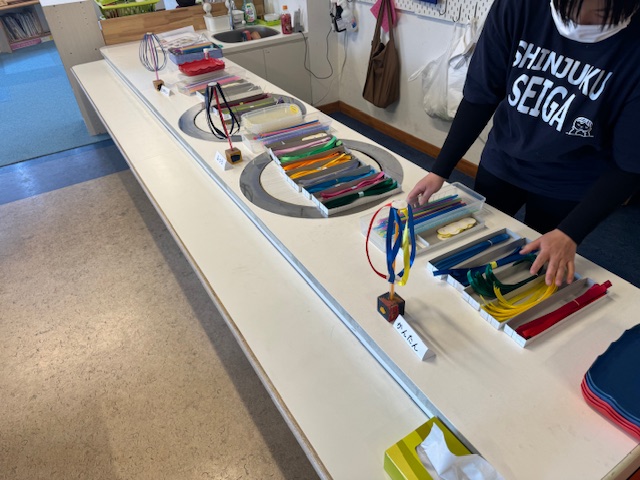

コンサルティングの様子です

コンサルティングの様子です

遊具一つ取っても、子ども同士の関わりを生み出しづらいもの、一人遊びが捗るものがあります。藤森メソッドを導入していくにあたって、子ども同士の関わりは大切にしていきたいところなので、その辺りも考えながらどのような遊具をどこに置くか、熟考しておりました。

実際に設けた、ごっこゾーンです

実際に設けた、ごっこゾーンです

もちろん、安全面にも考慮する必要があるので、不必要な隙間であったり、子どもの目に入りづらいような段差などを作らないように配慮したと話します。

段差などをどう活用するか、実際に環境を見ながら考えていきます

段差などをどう活用するか、実際に環境を見ながら考えていきます

子どもたちの様子を実際に見て環境を作っているわけではないので、これから環境の調整はもちろん必要になっていくが、危険ではないことはどんどん試してみて、合わなければまた環境を変えていく、この繰り返しが必要なので、子どもの姿に合わせて、環境構成を行ってきたいとのことでした。

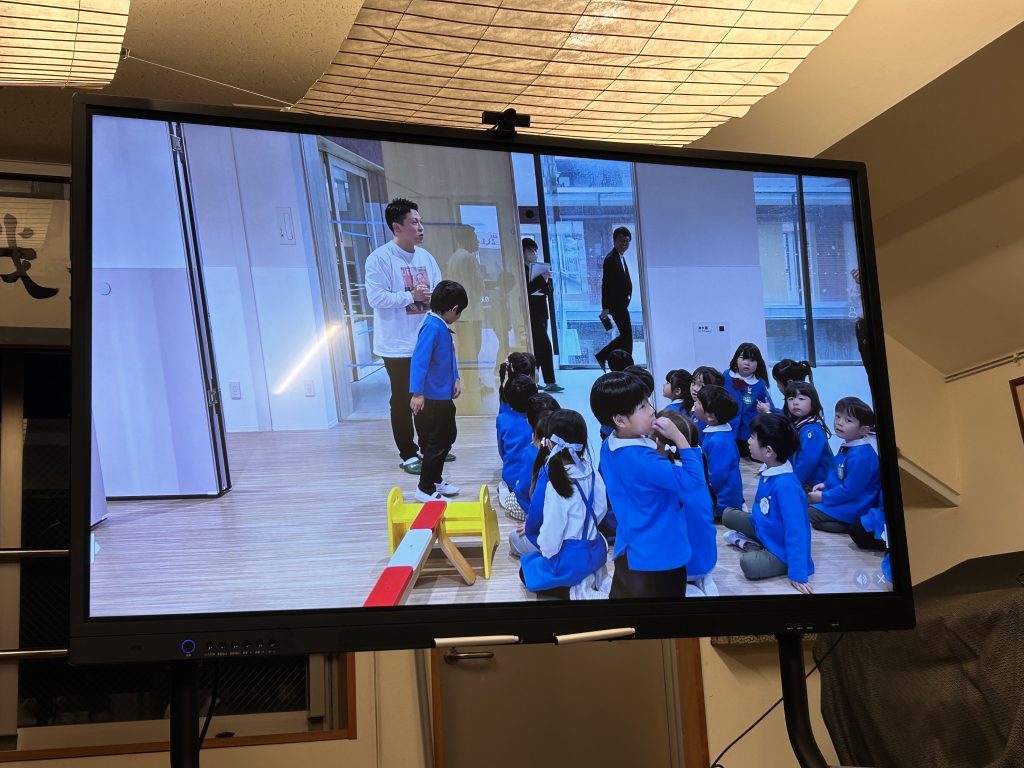

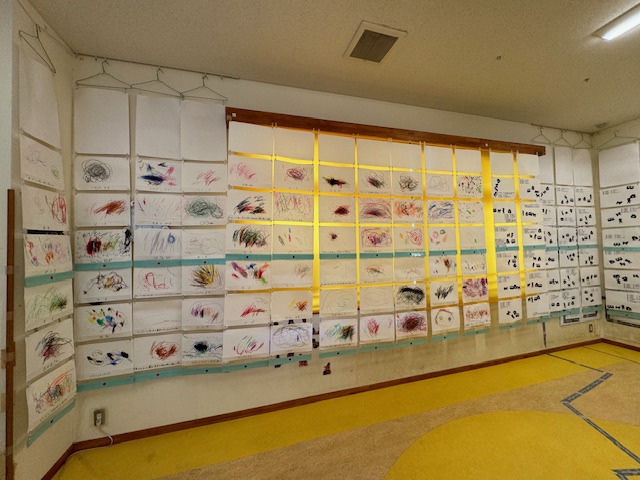

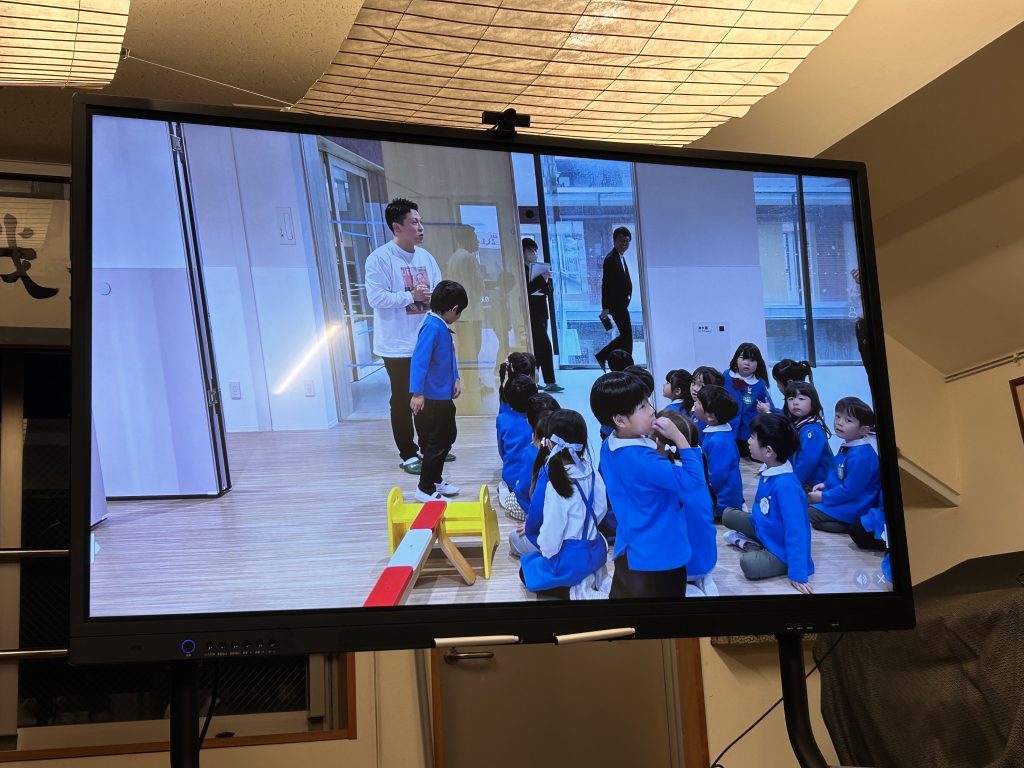

続いて午後の部では、子どもたちに実際に関わり、遊び方やゾーンの説明、子どもの興味関心・遊びの意欲を引き出すような声かけをしながら、保育をしていきます。初めての環境に子どもたちも初めは戸惑っているようでしたが、森口先生が手や口を出すところを見極め、子どもに合わせて関わっていくことで、次第に子どもだけで自由に遊びを見つけたり、集中して遊び込んだりする姿に繋がっていきました。

午後の部の様子です

午後の部の様子です

子どもたちが遊んでいる様子を塾生も見させていただきましたが、活き活きと興味や想像の赴くままに遊んでいる様子が見られ、ゾーンのような環境の大切さを改めて感じました。

これらの様子を、本園の保育者も見学し、子どもへの関わり方を学んだそうです。保育者からも「実際に藤森メッソドを実践している様子を見ることができて、イメージも湧き、実践する意欲が一層上がった」という声が上がったそうです。

この報告の中で印象的だったところが、ある質疑応答の内容でした。

保育者から、「これだけたくさんのおもちゃがあり、片付けはどのように行ったらよいか」という質問があがり、それに対して森口先生は「子どもたちが、その遊びに熱中できる環境が大切です。遊び込むことで、集中力や遊びへの意欲、興味を育んでいくので、初めのうちは片付けは二の次でいいかもしれませんね」と伝えたそうです。これは私の心にも響きました。ごちゃごちゃの部屋で、遊びに集中するというのは難しいかと思いますし、次使う人のためにも片付けは大事だと思います。しかし、なによりも大切なことは、遊びに没頭すること。遊びから子どもたちは様々なことを学んでいるからですよね。まさに、ゾーン体験の大切さを改めて考える機会になりました。

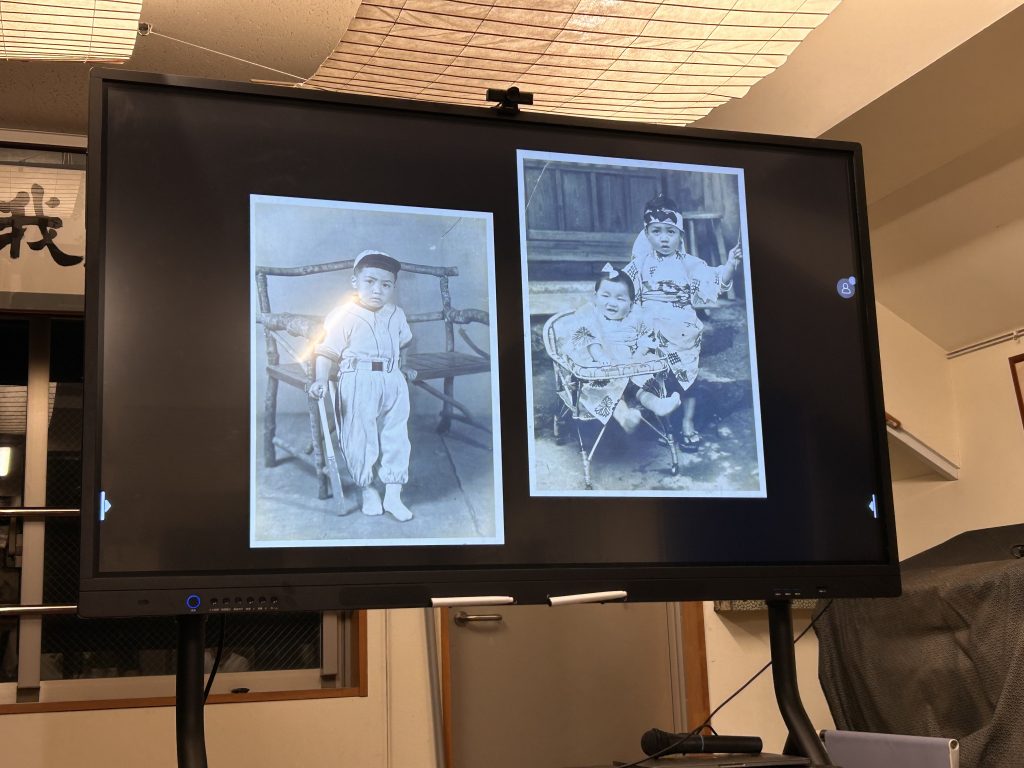

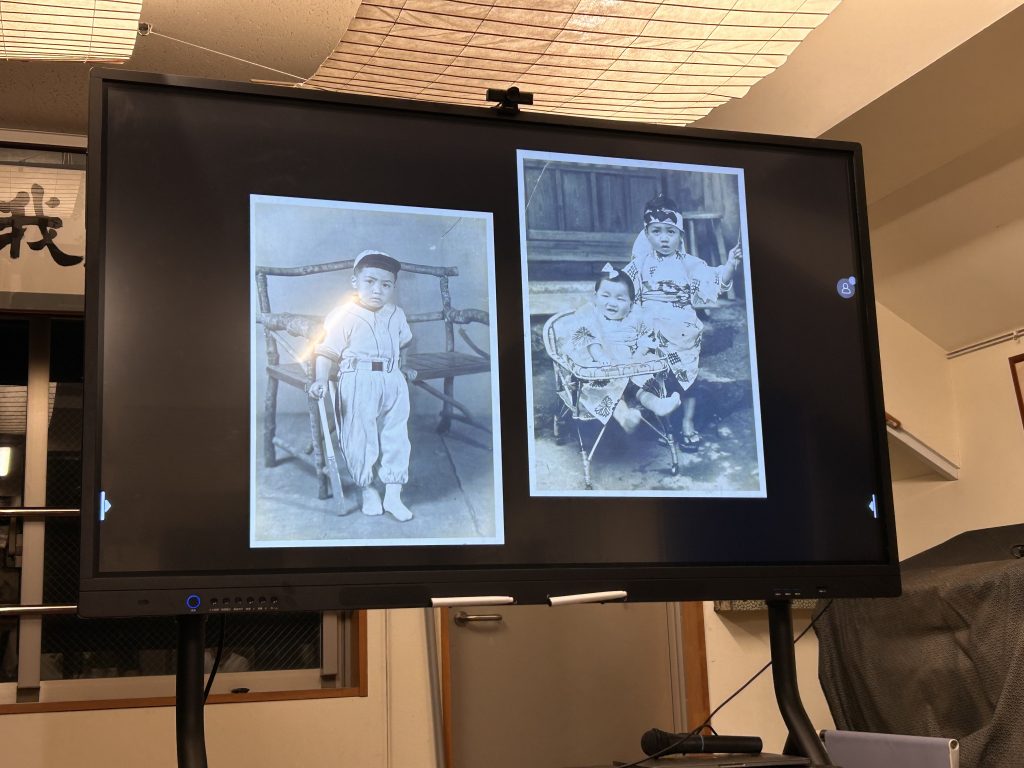

研修の報告を終え、塾の締めに塾生の昔の姿を見せ合うことになりました。笑

それぞれの学生時代の写真、社会人初期の時の写真などを見て、昔と今とのギャップがある先生、全然変わらない先生、本当に様々で、大盛り上がりでした!笑

藤森先生の幼少期のお姿は、とても凛々しく、鋭い眼差し、満ち溢れる男気を感じさせるお写真でした。

貴重な藤森先生の幼少期のお写真です!

貴重な藤森先生の幼少期のお写真です!

今回の塾でも、他園の実践内容や一から環境を作っていくコンサル事業報告など、多くの刺激があり、日々の保育で試行錯誤を繰り返し、今よりより良い環境作りをしていきたいと思うものでした。明日からの保育にも熱が入ります!それでは、塾報告を終わりにします。次回の塾報告もお楽しみに。ご精読ありがとうございました!

報告者:廣田