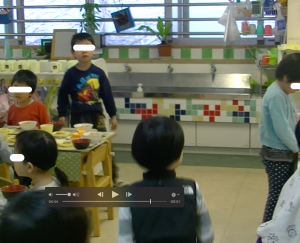

昼食の時間、何やら子どもたちがもめている声が聞こえてきました。

様子を見てみるとどうやら席の取り合いでもめているようです。

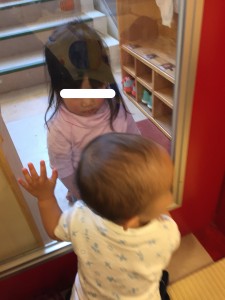

写真を見ていただくとお分かりになると思うのですが、私も最初にこの光景を見て、

「どうしたんだ!?」となんだか笑ってしまいそうになりました。このようになった詳しい経緯は分からないのですが、

一つの席を水色くんと青ボーダーくんが取り合っています。

周りの子の声を聞くと、どうも水色くんの席であるという認識はみんなが持っているようで、そこに青ボーダーくんがやってきてしまったという場面のようです。しかし、お互いに席を譲ろうとはしません。

青ボーダーくんは「ねえねえ!」と不満げな声で水色くんの体を押して、席から離れてほしいということを表しています。水色くんも自分の席という認識があるので、そこは譲りません。

すると向かい側に座っていた女の子から「ねえ!そこ水色くんが最初から座ってたんだから!」と青ボーダーくんに言葉が発せられました。

しかし、青ボーダーくんも「でも、水色くんは席を変えたんだから」と譲りません。

お互いにお互いの言い分があるようです。

青ボーダーくんの水色くんへの押しがだんだんと強くなってきたので、このままではまずいと思い、「ねえねえ。水色くん、こぼれちゃうから置いて話をしたら?」と私の方から声をかけました。

それでも自体は変わらず青ボーダーくんの押しも続く、水色くんも大きな声で不満を言うという展開になり、隣にいた黒ボーダーくんも「お汁がこぼれるとかわいそうだよ(水色くんが)」と声をかけていました。

すると次の場面で、水色くんがトレーを持ち上げた拍子にお汁がこぼれろそうになりました。そのことがなんだか面白かったようで3人(黒ボーダーくんも含めた)が少しクスッとしました。そして、その後すぐに、私も「とりあえず水色くんが持っているものだけでも避難させなければ」と思い、とっさに机の上に置いてあった食器の上にトレーを重ねるように、置くことにしました。振り返ってみると、なんてところに置いたんだと自分でツッコミを入れたくなります。

雑な回避の仕方してしまいお見苦しい写真ですみません!

すると、私が変なところにトレーを置いた瞬間に「どうしてそんなところに置くの」と他の子からツッコミが入りました(的確なツッコミをいただきました笑)その瞬間に、3人が大きく笑い始めました。

そして、青ボーダーくんが水色くんが座った椅子を楽しそうに押し始め、2人は机から少し離れてしまいました。するとその瞬間に、黒ボーダーくんと向かいにいた女の子が「いまだ!」という感じで動き出しました。

女の子と、黒ボーダーくんで、トレーを移動させはじめました。

女の子は青ボーダーくんのトレーを後ろの机に運びます。黒ボーダーくんはその間に水色くんのトレーを青ボーダーくんのトレーがあった場所に置きました。瞬時の連携プレーという感じで、あっという間の出来事でした。

すると女の子が水色くんに向かって「水色くんのこれこれ」とここの場所に移動させたということを報告します。

その報告を受け、机を見た水色くんは「よっしゃー!!」と喜びの声をあげました。

水色くん、喜んでいます。

さて、気になるのが青ボーダーくんです。彼はその様子を見て、どうするのでしょうか。

なんと、おどけ始めたのです。

もうすでに自分のトレーが後ろの机に移動していることに気がついているのに、「あれ~僕のはどこにあるんだ?どこにあるんだ?」とおどけながら机の周りを歩き始めました。その姿はさっきまで不満そうだったのが嘘のように楽しそうというか、気分が晴れたかのような姿でした。そして、二人は何事もなかったかのようにそれぞれのイスに座りました。

平成30年から実施される新しい保育所保育指針の中の「幼児期の終わりまで育ってほしい姿」という項目の1つに「道徳性・規範意識の芽生え」というものがあります。内容は「友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したり、相手の立場になって行動するようになる。また、きまりを守る必要性がわかるようになり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いをつけながら、きまりを作ったり、守ったりするようになる」とあります。

実はこの項目は、少し塾長の考えとは違います。指針の言葉を読むと、道徳は学ぶもの、獲得するものという印象を受けます。そして、どこか日本では道徳は教えるものという認識が強いのではないかと思います。

しかし、塾長は常々、子どもは生まれながらに道徳心を持っているのではないかと考えておられます。

その後の環境で、その道徳心が発達しないということはあるかもしれませんが、人は生まれながらに道徳的な生き物であると考えておられます。そのためにも子ども社会という環境が大切になってくると言われます。私たちも子どもたちと接していると赤ちゃんの頃から道徳を持っているのではと思う場面がありますよね。

今回の子どもたちのやり取りからは子どもは規範意識を持っている、道徳を持っているということを感じたのですがどうでしょうか。

「ねえ!そこ水色くんが最初から座ってたんだから!」という女の子の言葉は規範というか、道徳というのか、人として、みんなが波風立てずに生活するための基本的なルールがあるんだよということを教えてくれるような言葉でもあります。

誰から教わったというよりも、社会として、保育園の中で自分たちが気持ちよく生活する方法を子どもは知っているように感じます。

「お汁がこぼれるとかわいそうだよ(水色くんが)」という黒ボーダーくんの言葉も相手を思いやる気持ちを感じます。

また、あんなにもめていても子どもたちは何かのきっかけですぐに何事もなかったかのようになります。もともと争うとか、白黒つけるということがないことを感じます。そういった意味でも子どもたちがトラブルになった時に、何かきっかけを作るということも大人の役目なのかもしれません。子どもたちはきかっけを求めているのかもしれませんね。今回の私の場合は「きっかけを与えた」なんて意図はありませんでしたが(笑)、そんなことをスッとできるような保育者になりたいなと思いました。

すぐに仲直りしちゃう子どもの姿もまた、なんだか道徳的な存在のように思えてしまいました。

子ども同士の社会があることで、このような姿が生まれるのだと思うと、本当に人間にとって社会というのは大切になってくるということを感じます。その社会の役割を保育園や子ども園、幼稚園といった施設が担っているのかもしれませんね。

報告者 森口達也