17日木曜日の報告をさせていただきます。

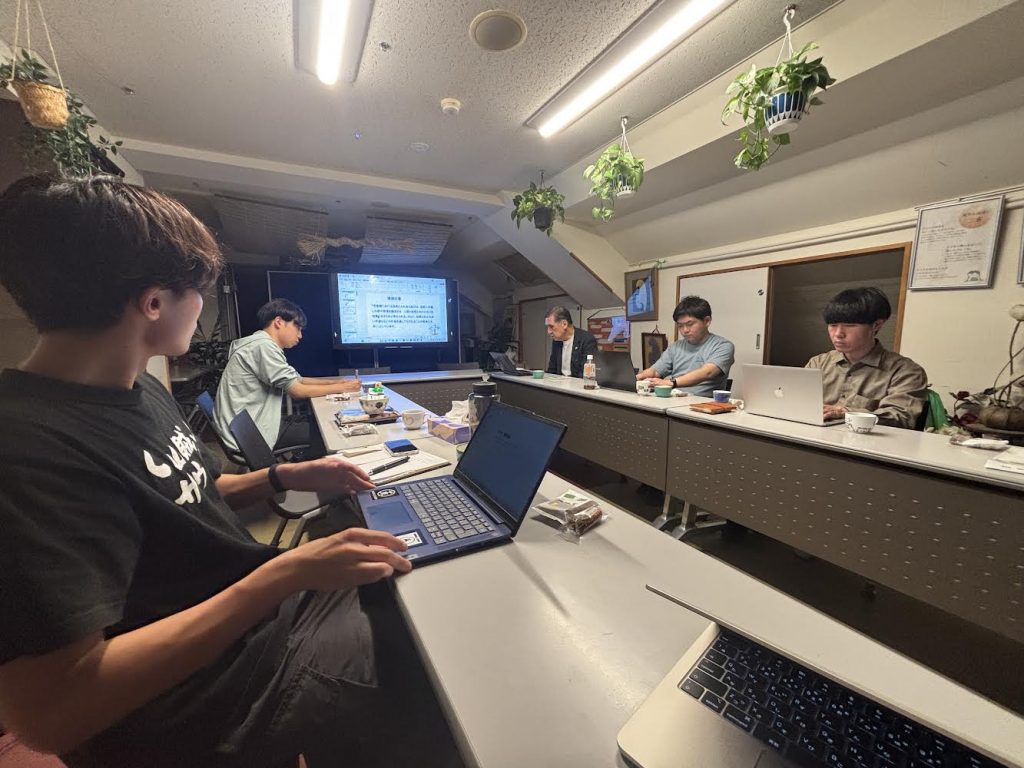

zoom塾では毎度森口先生がファシリテーターをしてくださいます。ありがとうございます。

まずは最近どう?という感じで塾生に質問をしていき答えていくスタイルです。

まずは平井先生に最近のクラスのことを聞いていました。

子どもたちの年齢や性格によって、大人との関わり方が異なることや最初は人見知りだった子どもたちが徐々に慣れてきた経験を共有してくれました。

それに対して森口先生は、子どもたちの年齢によって対応が変わることや、言葉だけでなく態度で子どもたちとコミュニケーションを取ることの重要性を伝えてくれたり、塾生のコメントに対して共感してくれたりとそこから学びある助言をしてくれました。

同じクラスの伊藤先生も子どもたちの成長を肌で感じ、それぞれが学びの機械として捉えているようでした。

クラスは違いますが幼児クラスの水田先生も子どもたちの発達について触れ、成長を感じているようでした。

こんな話を聞いていて、改めて子どもの成長を肌で感じられる保育士という仕事のやりがいを感じます。シンプルに子どもが成長していく姿って嬉しいですし、楽しいなと思います。

「あ、寝返りしたね!」「足抜けて前進めるようになってるね!」と私は0歳児クラス担任なのでそんな保育士同士の声が嬉しくなります。正直私は子ども一人一人をじっくり見るというのが苦手で全体(クラス)を見るという意識が強くなってしまいます。私以外の先生が「あ、この子これできるようになりましたね!」などとコミュニケーションをとることで見えている先生から色々学び子どもを理解しています。なかなか誤解されそうな文章ですが、チーム保育だからこそ私は子どもを理解できているんだと最近よく思います。

話は脱線しましたがこんなことを聞いていて思った次第です。

また森口先生は最後に2歳児クラスの成長について話ていました。動画を共有してくれて、少し気になる子が、他の子と協力したり「後で貸して」と言えるようになったことに感動していました。意図的に2歳児クラスになると発達に合わせて声かけを変えていて特に2歳児クラスは集団を意識するようになるため、「一緒にやったら?」「一緒にやった方が楽しいんじゃない?」などの声かえをすることで友だちを意識するようになります。そんなな声かけそ意識してるからだろうなと森口先生は言っていました。さすがですね。

他には選挙の話も出ましたが割愛させていただきます。

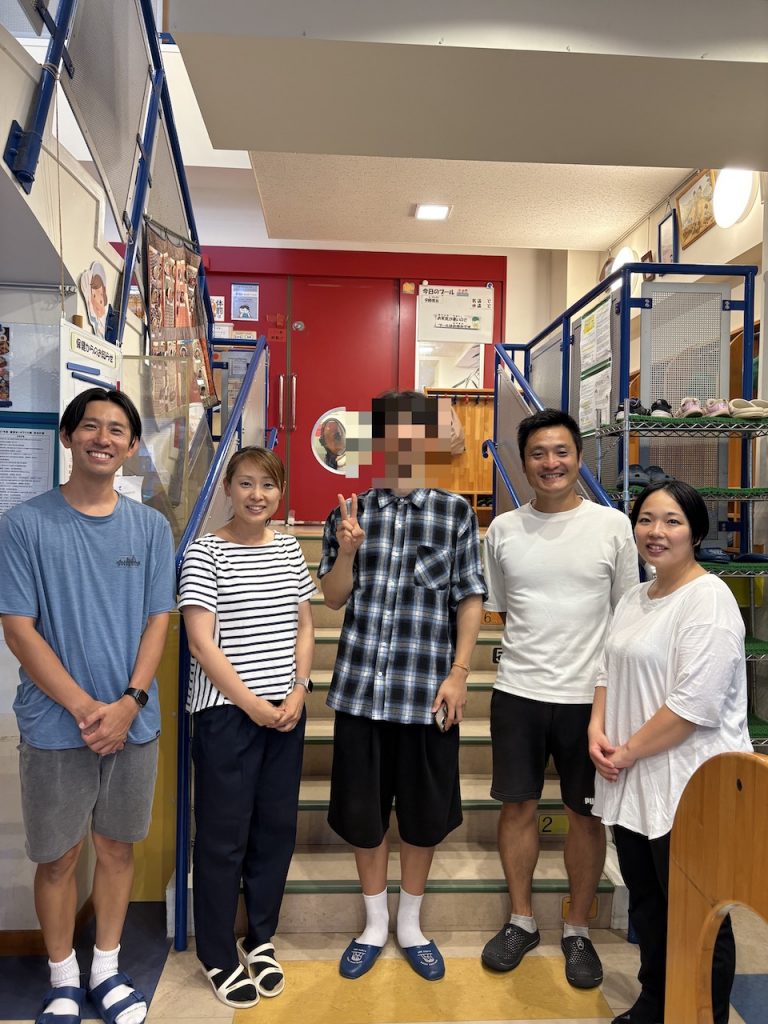

最後に話は変わりますが、先日卒園生が子ども園を訪れてくれました。もう年は22歳だそうです。私が3年目の時に幼児クラスで一緒だった子でした。もともと韓国の子で1年生になったら韓国に行っていたそうです。今回は日本に観光で訪れた際に自園に立ち寄ってくれたみたいです。

面影を残しつつ同時のことも覚えていてくれて顔も覚えていてくれたことに非常に感動しました!

もちろんです!という感じです笑

保育士やっていて嬉しい瞬間ですね!

報告者 本多悠里